ミドル層の転職成功のカギは「キャリアの棚卸し」 効果的な手順やコツを現役キャリアアドバイザーが解説

30代後半~40代のミドル層は、キャリアについて不安を感じやすく、転職を検討する人が増える年代です。しかし、複数部署の経験や複数社の経験を通じて、キャリアに厚みがある分、自らの経験に対して整理が不十分なままだと、転職後にミスマッチが起こることも。そのため、ミドル層の転職にこそ、「キャリアの棚卸し」が欠かせません。

では、ミドル層がキャリアの棚卸しを行い、転職を成功させるには、どんな点を意識すればよいのでしょうか。ミドル層がキャリアの棚卸しを行う重要性やメリットのほか、ミドル層に適した棚卸しの方法や意識したいポイントなどについて見ていきましょう。

30代後半~40代のミドル層は、キャリアについて不安を抱えやすいといわれています。その背景にはどのような要因があるのでしょうか。本記事では、ミドル・ハイクラス層の転職を数多く支援しているdodaキャリアアドバイザーの田村春仁(以下、田村)が、ミドル層が抱えやすいキャリアの悩みについて解説します。

ミドル層はキャリアについて不安を抱えやすい

キャリアの頭打ち感から漠然とした不安が湧いてくる

30代後半~40代になると、現在の役職以上への昇進やスキルアップが見込めず、キャリアが頭打ちになったと感じ、漠然と不安を覚える人が増えてきます。また、長いキャリアの中で仕事における数々の困難を乗り越えてきたミドル層の方は、若手のころと比べると、成長実感や刺激を得る機会が減少し、今後目指したいポジションやロールモデルが見つからないことも要因だと、田村は指摘します。

「ご自身のキャリアに変化がない中で、世の中はどんどん変化している。そうした状況で将来について考えていると、焦りが出てきてしまうのは自然なことです。年齢的に、老後の生活に対して不安を感じ始める方も少なくありません。ミドル層は、将来を見据えてキャリアを見つめ直す転機が訪れやすい世代ともいえます」(田村)

周囲に気軽に相談できる人が少ないのもミドル層ならではの悩み

20~30代前半の若手ビジネスパーソンであれば、転職を希望する人は珍しくなく、情報交換や相談などもしやすいでしょう。一方、30代後半を過ぎると、管理職など周囲の人に頼られる立場になることも多く、キャリアや転職について、同じような立場・目線で気軽に相談できる相手が少なくなります。

また、20代のころと比べると、ライフステージやキャリアパスが人それぞれ多様化していくため、相手の状況に配慮する必要があり、自分の悩みや本音を話しづらくなる人も多いでしょう。こうした事情から、ミドル層はキャリアへの不安やモヤモヤをため込んでしまう傾向にあるのです。

また、家族がいる場合、「果たしてこのタイミングで転職をして本当に大丈夫なのだろうか」と不安になったり、家族に転職を反対されたりといったケースも少なくありません。そのため、ヘッドハンターやキャリアアドバイザーなど、第三者に相談する人が増えるのも、ミドル層ならではの傾向です。

ミドル層の転職で「キャリアの棚卸し」が不可欠な理由

そもそも、ミドル層の転職における「キャリアの棚卸し」とはどんなものなのでしょうか。田村はこう解説します。

「キャリアの棚卸しとは、これまでのキャリアにおける経験や実績、評価、成果、獲得した知識やスキル、知見などをていねいに洗い出して、整理することを指します。ただ、ミドル層の転職では、経歴を単に整理するだけでは不十分な場合も少なくありません。ミドル層のキャリアの棚卸しでは、自分自身にキャッチコピーを付けるようなイメージで、整理したキャリアの中から強みといえるもの、これから活かしていきたいものを、分かりやすく言語化していく必要があります」(田村)

こうした作業がミドル層に不可欠なのは、なぜなのでしょうか。ここからは、ミドル層ならではの事情について、詳しく解説します。

キャリアを重ねている分、複雑性が高い

ミドル層は社内の複数部門を経験していたり、過去に転職経験があったりと、キャリアの複雑性が高い傾向にあります。だからこそ、「キャリアの棚卸し」を通じて、定期的にキャリアを整理し、強みや課題を見いだすことが重要なのです。

「例えば、“営業部門で管理職をしていた”と一口に言っても、チームの営業成績を上げることに注力して実績を積み重ねてきた人もいれば、業務改善に注力して成果を上げてきた人もいるでしょう。

一口に同じ職種・経歴であっても、どう打ち出すかによってその人のキャリアや魅力の見え方は変わります。強みやスキル、知見を具体的にどう打ち出すのがベストなのか。そういった見せ方を検討するためにも、キャリアの棚卸しが必要なのです」(田村)

即戦力になることを期待される

企業が30代後半〜40代の人材を採用する場合、ポテンシャルが重視される若手ビジネスパーソンの採用と異なり、経験やスキルを見極めた上で、即戦力となる人材を採用する傾向があります。そのため、企業側が経験・スキルの要件を高く設定しているのも、ミドル層の転職の特徴です。

「キャリアの棚卸しを行うと、これまでのキャリアで培った経験・スキルと、企業が求める要件のマッチングポイントが明確になり、採用につながりやすくなります。また、入社後のミスマッチを軽減できるのも、大きな利点です」(田村)

doda Xはあなたのキャリアの悩みや希望に寄り添い、転職活動に併走します。

キャリアの棚卸しから書類や面接対策まで、あなたの転職活動をサポート(完全無料)

doda Xに登録して今後のキャリアを考えてみませんか?

ミドル層がキャリアの棚卸しを行うメリット

キャリアの棚卸しの重要性について解説してきましたが、ミドル層が行った場合、具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。

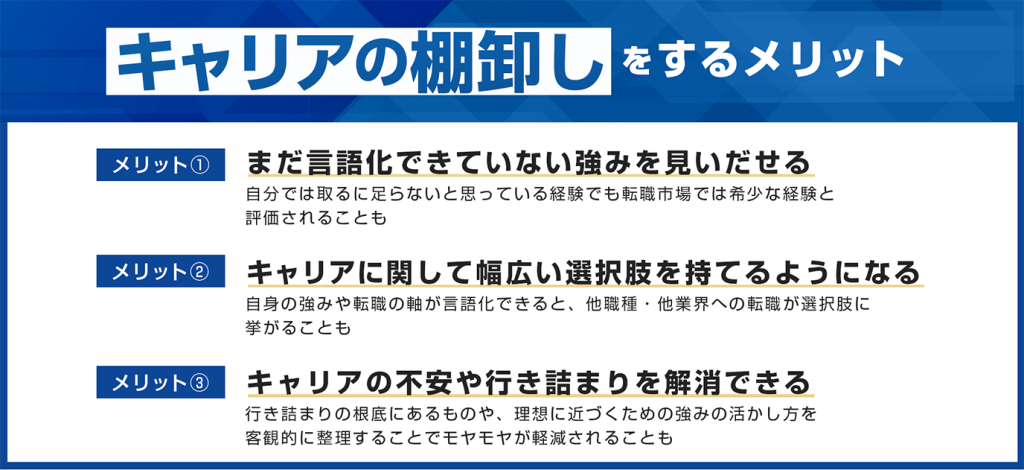

まだ言語化できていない強みを見いだせる

第一のメリットは、言語化できていない自分の強みを明確にできることです。

転職の面接では、自身の強みや魅力を明確にし、説得力のある言葉で伝える必要があります。しかし、日々の業務に追われていて、自分の強みや経験、スキルなどにじっくり目を向けるのが難しいという人も多いでしょう。体感的に分かっていても、うまく言語化できていないということも少なくありません。

「ミドル層のビジネスパーソンは、積み上げてきた経験やスキルが豊富な分、自身の強みや魅力を意識的に掘り起こす機会がないと、日々の業務に埋もれていってしまいます。また、自分では取るに足らないと思っている経験でも、転職先では希少な経験と評価されるケースも数多くあります。キャリアの棚卸しを行うと、そうした武器を明確にし、自身の可能性を広げていくことができるのです」(田村)

転職を成功させるには、自分の武器を把握し、それをどう使うのかといった戦略が欠かせません。戦略に必要な武器の発見から戦略立てまでを一貫して行えるのも、キャリアの棚卸しを行うメリットといえるでしょう。

キャリアに関して幅広い選択肢を持てるようになる

スキルや経験の整理が十分にできていない場合、条件やイメージだけで求人を判断してしまったり、経験したことのある仕事に近い求人だけに注目してしまったりすることも多いと田村は言います。

「もちろん、待遇面も転職における大切な要件ですし、同職種同業界で別の会社に転職するのも一つの方法です。しかし、転職を納得のいくものにするには、自分の持ち味や仕事に対する価値観などを明確にした上で、それらを活かせる選択肢を探る必要があります。

キャリアの棚卸しを通じて、自身の強みや転職の軸が言語化できると、他職種・他業界への転職が選択肢に挙がることも。人によっては、転職せず、今の会社でさらに活躍できそうな部署に異動するといった選択も視野に入ってくる場合もあります。キャリアの棚卸しは、将来の選択肢の幅を広げる有効策でもあるのです」(田村)

キャリアの不安や行き詰まりを解消できる

特に、今勤めている会社が1~2社目の場合、「自身が他の企業で通用するのか」といった点に不安を覚える人は少なくありません。キャリアの棚卸しを丁寧に行っておくと、そうした不安の解消につながることも多いと田村は解説します。

「キャリアの棚卸しを通じて、ポータブルな強みを発見できれば、多少なりとも不安感が拭えるはずです。また、キャリアの棚卸しを行うと、なぜ自分は行き詰まりを感じていて、どんな状態を理想だと思っているのか、理想に近づくために強みをどう活かし、どんな選択肢を取ればよいのかといった点を客観的に整理できるので、行き詰まりも解消できます。キャリアを前向きに考えるきっかけにもなりますね」(田村)

ミドル層に適したキャリアの棚卸しの方法

では、実際にキャリアの棚卸しを行う場合、どのような手順で進めていけばよいのでしょうか。ここでは、下記のAさんを例に田村がおすすめしている方法をステップごとにご紹介します。

IT業界営業職/課長職

新卒からIT業界で法人向けの営業職として、ソフトウェア販売やインフラ構築の提案、

新規顧客開拓、クライアントサポートを行ってきた。

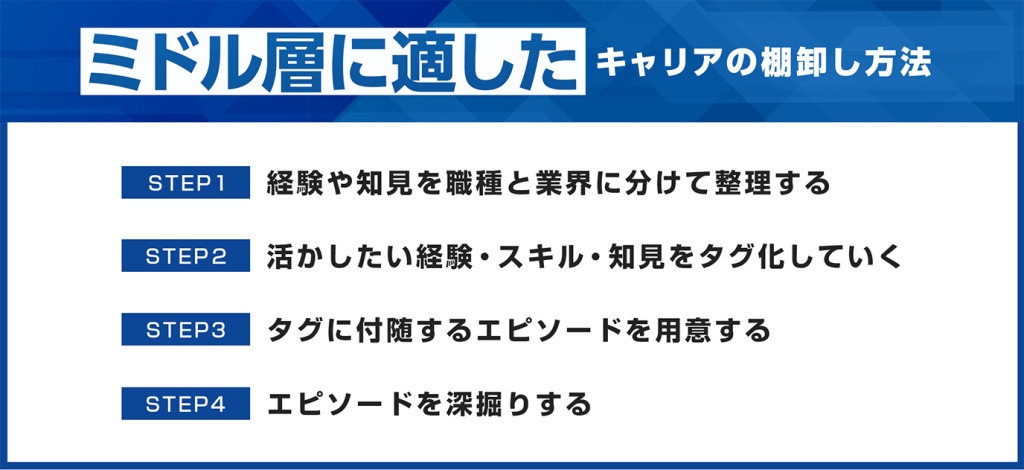

STEP1:経験や知見を職種と業界に分けて整理する

まずは、希望している職種や業界にかかわらず、今までのキャリアで積み上げてきた職種・業界に関する経験や知見、スキルを洗い出します。

進める際は、大きなくくりで終わらせず、具体的にどのような経験・知見・スキルがあるのか、マネジメント経験の有無なども含め、箇条書きでまとめていきましょう。

・営業チームのマネジメント経験(最大10人)

・大手企業向けの大型プロジェクトの受注経験

・新商材の販売戦略と新チーム立ち上げの経験

・IT技術や業界のトレンド、DXに関する知見

・インフラ構築からシステム導入、定着に至るまでの進捗管理

・各業界のビジネス環境やIT技術活用上の課題に関する知見

上記に加えて、「どんな課題があって、それをどのように乗り越えたか」を深掘りしていくと、そこから得た経験やスキル、知見などが見えてきます。下記の例を参考に実践してみてください。

課題:売り上げ不振とそれに伴うメンバーの士気の低下

対処法:顧客セグメントの見直しとターゲットに合わせた提案力強化のための研修を実施

課題:スキル感にばらつきがあるプロジェクトメンバー10人のマネジメント

対処法:リーダーを選任し、チーム制を導入。その他、メンター制度の導入やスキル共有イベントを定期開催

このような流れで、まずはそれぞれの経歴を整理してみましょう。

経歴が複数ある人は、すべての経歴を振り返るのが理想的ではありますが、必ずしもすべてを洗い出す必要はありません。今後のキャリアの方向性が決まっている場合は、希望する仕事に関連性のある経験や、今後さらに高めていきたいスキルのみに絞って作業を行いましょう。方向性がまだ定まっていない場合は、経歴の中でも、特に歴の長い経験や、直近の経歴などから振り返っていくのもおすすめです。

STEP2:活かしたい経験・スキル・知見をタグ化していく

経験やスキル、知見の洗い出しが終わったら、それらを強みとしてアピールできるように整理していきます。その際におすすめなのが、自分の強みや魅力を一言で表すコピーのようなもの(=「タグ」)に落とし込んでいく方法です。端的に表すことがポイントとなるため、SNSなどで使用するタグをイメージするとよいかもしれません。

「タグづくりは、コピーライティングのような特別なセンスは必要ありません。自分ならではの強みは何か、どうしたら伝わるのか意識しながら、端的にまとめていきましょう。ポイントは、数値で表せる実績や固有名詞を入れて、なるべく具体性を持たせること。タグは複数そろえておくと、転職先の選択肢が広がります」(田村)

すでに候補がある場合は、その企業の求める条件に合う経験や知見をピックアップしてタグ化します。まだキャリアの方向性が決まっていない場合は、STEP1で洗い出したものの中から、今後活かしたい経験やスキルを中心にブラッシュアップしていくとよいでしょう。

#大企業向け1億円規模のプロジェクトの受注に成功

#2023年度の課の売り上げ1億3,000万円・予算達成率130%

#売り上げ不振の商材の販売戦略を見直し前年比120%の売上達成

#スキル感の違うメンバー10人のマネジメント経験

#官公庁への提案・折衝経験

STEP3:タグに付随するエピソードを用意する

強みを一言でアピールできたとしても、それを裏付ける事例がないと、信憑性がなく、評価につながらないケースも多いでしょう。そのため、STEP2で用意したタグに付随するエピソードをセットで用意しておくことが大切です。

「エピソードが正確に伝わらず、先方のイメージと実際の経験が乖離してしまうと、入社後にミスマッチが起こる可能性もあるので、エピソードには具体性を持たせることが重要です。また企業は、環境が変わっても同様の成果を出せるかという点にも注目しています。エピソードを整理する際は、成果につながった要因を明確にしておくと、再現性があると評価されやすくなるでしょう。整理する観点は、下記のようなイメージです」(田村)

【タグとエピソードの具体例】

・背景や経緯

新規顧客獲得のために、関係性を築いてきた老舗メーカーから勤怠管理システム導入についての相談を持ち掛けられた

・自身の役割

企業への提案・基幹システム導入とインフラ構築の提案、プロジェクトチームの立ち上げとその統括

・工夫したポイント

クライアントへのヒアリングを複数回行い、潜在的なニーズや課題を抽出。エンジニアチームと連携し、勤怠管理システムの提案にとどまらず、クライアントの企業課題を整理し、DX課題を抜本的に解決する方法を提案。DX化することで見込める投資対効果を詳細に出すことで、説得力のある提案を意識した。

・結果と実績

・1億円規模の受注に成功。その他のグループ企業2社からの受注にもつながった

STEP4:エピソードを深掘りする

エピソードが用意できたら、さらに深掘りして自身の強みを探していきましょう。

同じ業務に当たっていても、人によって評価されるポイントややりがいを感じるポイントは異なります。まさにそうした点が、自分ならではの強みや持ち味であり、仕事に対する価値観が見えるポイントでもあるのです。

例えば、先ほどのAさんのエピソードの場合、問い合わせのあったシステムについて提案するだけでなく、クライアントの潜在的なニーズにまで目を向け、もう一歩踏み込んだ提案ができるところにAさんならではの強みがあるといえるでしょう。このエピソード一つ取っても、提案力はもちろん、DXに関する知見、クライアントのニーズを引き出すヒアリング力、エンジニアチームにビジョンを伝えて協力を得るスキルなど、多くの強みが見えてきます。

・クライアントのニーズを引き出すヒアリング力

・エンジニアなどの他職種との連携力や関係構築力

・さまざまな業界に汎用できるDX知見

実際に深掘りを行う際は、他者から評価されたことや、仕事をしていて楽しいと思えた瞬間などを思い起こして、整理することが重要です。自身では当たり前だと思って行っていることの中に、自分ならではの持ち味が眠っていることも少なくありません。具体的な成果を得られたことだけでなく、上司や同僚、クライアントから感謝されたこと、それほど苦労を感じずに前向きに実現できたことなどにも目を向けてみると、意外な強みが見えてくる場合があります。

「強みや持ち味、仕事への価値観が分かれば、どの職種や領域で活躍できそうか、類推することも可能です。例えば、Aさんの場合は、提案力やヒアリング力、課題解決力を活かしてITコンサルタントや、戦略コンサルタントにキャリアチェンジするといった選択肢も考えられるでしょう。

このように、エピソードを深掘りしておくと、異業種や異職種へのキャリアチェンジなど、キャリアの選択肢が広がりやすくなるのです」(田村)

・一つの商材にとどまらない総合的な提案力→「ITコンサルタント」「戦略コンサルタント」「事業会社のDX担当」

・若手メンバーの能力開発を兼ねたマネジメント→「組織開発」「人材育成」

・経営層向けの営業での折衝経験→「事業企画」「経営企画」

・他社とのコラボレーションが多い営業企画→「社外広報」

多くの人が自分の市場価値を知るためにdoda Xを利用しています。

doda Xは、今すぐ転職しない方にも登録いただいています。キャリアの棚卸しやスカウトを受け取ることで、今の自分の市場価値を確かめてみませんか?

ミドル層だからこそ整理したい観点とは?

ミドル層は即戦力として期待されるだけでなく、組織をリードしていく役割を担うことも求められます。そのため、若手層とは異なる観点からキャリアを見られることも少なくありません。棚卸しをする際にミドル層が特に整理しておきたい観点について、見ていきましょう。

組織の事業フェーズや規模感

特に見落としがちな観点だと田村が指摘するのが、経験してきた組織の事業フェーズや規模感です。

「求人票の要件には記載されていないことが多いのですが、転職希望者の方が、どういった事業フェーズや組織規模を経験した人材なのかを見ている企業は多いですね。

例えば、成長期・成熟期・低迷期など、経験した組織の事業フェーズや、組織の規模感、組織形態については、スムーズに説明できるようにしておくことが重要です。同じ業界であっても、組織の事業フェーズによって得られる経験や知見は大きく異なり、それぞれに魅力があります。また、マネジメント経験と一口に言っても、1,000人規模の組織なのか、50人規模の組織なのかによって、求められるリーダーシップのスタイルは変わってくるでしょう。

また、組織における自身の成果についてもセットで整理しておくと、向いている規模感や事業フェーズが見えてくるため、転職先選びにも役立ちます」(田村)

企業風土や環境

事業フェーズや企業規模と同様に、経験してきた企業の風土や働く環境も、ミドル層の転職で整理しておきたい観点の一つです。

同じ業界・職種であっても、大手企業に勤めていた場合とスタートアップに勤めていた場合では、社内ルールや企業の商慣習、事業の進め方そのものが大きく異なります。そうした観点を見逃していると、転職後にミスマッチが起こる可能性もあるため、どういった企業風土が自分に合っているか、これまでの経歴を振り返り、整理しておくことが大切です。

「転職活動がうまくいかないという人の中には、職種や業界、これまでの経験やスキルだけで判断して応募していたという人も少なくありません。どのような企業風土が自身に合っているのか、事業フェーズや規模感とともに意識してみると、書類通過率が大きく改善することも非常に多いですね」(田村)

キャリアの棚卸しの効果を最大化するためのポイント

ミドル層に欠かせないキャリアの棚卸しですが、その精度を高めるためには、先ほど紹介した観点以外にもいくつかポイントを押さえておく必要があります。具体的にどのようなポイントを意識すればよいのか、解説していきます。

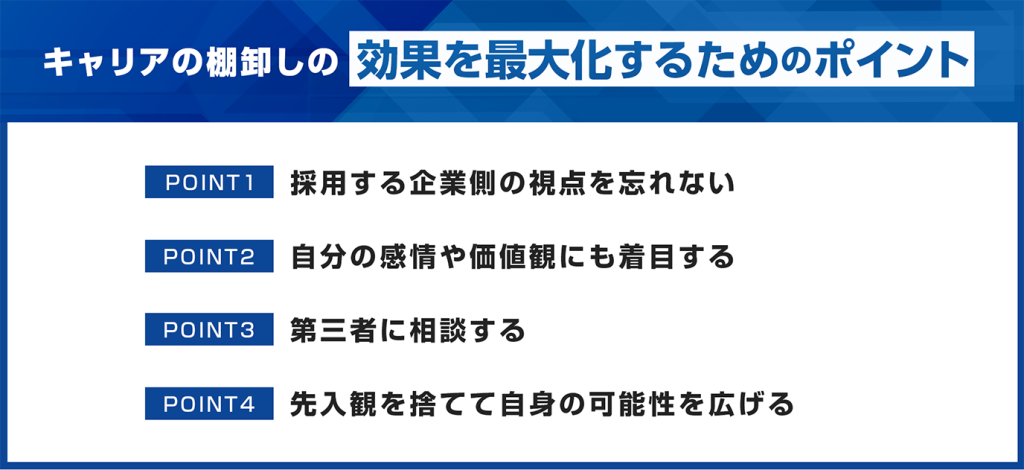

採用する企業側の視点を忘れない

転職活動は、企業と個人双方のマッチングの場です。そのため、自分がアピールしたいことや成果ばかりを並べるのではなく、企業側が何を求めているのかという視点を常に持つ必要があります。

「採用の現場では、自分では強みではないと思っていることが、実は高く評価されているというケースも珍しくありません。例えば、中小企業で幅広い業務をこなしてきた場合、本人は専門性がなく、際立ったスキルがないと悩んでいたとしても、ゼネラリストを求めている企業に評価されるといったこともあるでしょう」(田村)

キャリアの棚卸しを行う際は、自身のキャリアを客観的に俯瞰し、企業の要望にマッチするスキルや経験を洗い出すことが重要です。具体的な方法を下記にまとめていますので、ぜひ実践してみてください。

・求人票にある「必須のスキル・経験」「歓迎スキル」などを書き出して整理する

・求人情報に記載のある業務内容を分析し、必要なスキルや経験を洗い出す

・自身の経験やスキルと、企業が求める経験やスキルを比較し、マッチしたものをタグにする

・企業が求める経験やスキルが不足している場合、応用することで対応できる経験やスキルがないか検討する

・キャリアアドバイザーに相談することで、企業側の視点や第三者のアドバイスを取り入れる

自分の感情や価値観にも着目する

感情や価値観にフォーカスして整理しておくことも非常に重要です。これまでの経験を振り返り、やりがいを感じたプロジェクトや苦しい思いをした時期などを整理しておきましょう。

「やりがいや成長実感は、ポジティブな側面なので抽出や深掘りが比較的簡単ですが、ネガティブな側面は意外と見落としがち。つらかったこと、苦戦したこと、失敗したことなどに目を向けて、なぜつらかったのか、うまくいかなかったのかを言語化してみましょう。そうすることで、仕事に対する価値観や不得意なことを知ることができ、転職後のミスマッチを減らすことができます」(田村)

例えば、成果を上げた経験であっても、本意ではなかった、意義を感じられなかったという場合は、無理に次の仕事に活かす必要はないかもしれません。下記の問いかけなどを活用しながら、自己認識を深めておきましょう。

<ポジティブ>力を発揮できたチーム編成や組織の雰囲気は?

<ネガティブ>なじめなかった組織の雰囲気や仕事の進め方は?

<ポジティブ>やりがいを感じられた仕事や社内外から評価された経験は?

<ネガティブ>納得感がなかった仕事や、うまくいかなかった仕事、マイナスのフィードバックを受けた経験は?

<ポジティブ>高いモチベーションを維持して想定以上の成果が出た仕事は?

<ネガティブ>プレッシャーやストレスを感じて思うような成果が出なかった仕事は?

第三者に相談する

ミドル層の転職では、自身の強みを明確にしておくことが何より重要です。しかし、自分一人でキャリアの棚卸しを行う場合、認識にずれが生じたり、企業が求めるような強みが見つけられなかったりすることは少なくありません。そのため、第三者の意見を取り入れることも重要なポイントです。

「自身の経験や知見が、第三者にどう判断されるのかは、やはり誰かに聞いてみないと分からない部分もあります。ヘッドハンターやキャリアアドバイザーは、転職市場における評価基準や企業側の視点を熟知しているので、ぜひ気軽に相談してみてほしいですね。他には、上司や先輩などに、自分の強み・弱みや成長テーマ、今後の課題について聞いてみるのも一つの方法です。転職活動をするとは伝えずに、1on1などの面談の場で、それとなく聞いてみてはいかがでしょうか」(田村)

doda Xはあなたのキャリアの悩みや希望に寄り添い、転職活動に併走します。

キャリアの棚卸しから書類や面接対策まで、あなたの転職活動をサポート(完全無料)

doda Xに登録して今後のキャリアを考えてみませんか?

先入観を捨てて自身の可能性を広げる

長く同じ業界・職種に携わっていると、現職に近い求人ばかりに目が行きがちですが、ほかの領域に目を向けてみることも大切です。持っているスキルや経験によっては、他業界・他で活躍できるケースも少なくありません。

「近年では、企業が求める人材像が変化しています。多様なバックグラウンドや経験を持つ人材を採用して、社内に新しい風を吹かせたい、これまでにない視点から会社を見てイノベーションを起こせる人材が欲しいなど、異業種からの転職を積極的に受け入れる企業が増えているのです」(田村)

また、「人生100年時代」といわれる昨今、40代以上の転職は珍しくありません。キャリアの棚卸しを行う際は、先入観を持たず、自身の可能性を広げる選択肢にも目を向けてみましょう。

「日ごろから情報収集を欠かさず、ビジネストレンドをキャッチアップする意識も大切です。転職という選択肢を選ばなかったとしても、そうした前向きな姿勢は、社内の評価にも自ずと還元されていくはずです」(田村)

「転職するか、今の会社にとどまるか」迷ったときに確認したいポイントとは

キャリアの棚卸しをした結果、転職するか、今の会社に残ってキャリアを広げるべきか、迷う人も多いでしょう。そんなときに整理しておきたいポイントを見ていきましょう。

抱えている不安や悩みを時間軸で整理する

仕事やキャリアに関して不安や悩みを抱えているのなら、「いつから感じているのか」「いつ解決するのか」を整理しておくことが重要です。

「実は何年も前から同じ不安を抱え続けていた」「解決の見通しは立っていない」という場合は、転職すべきサインかもしれません。一方、解決の兆しが見えているのであれば、今の会社にとどまる選択をするのも一つの方法でしょう。

「実際に転職をしなくとも、転職市場を把握し、転職市場における自身の価値を知ったり、活かせる強みを知っておいたりするだけで、不安が和らぐ方も多くいらっしゃいます。“あのとき行動に移しておけばよかった…”という後悔も残りづらいので、取りあえず求人サイトをのぞいてみる、ヘッドハンターからのスカウトを受け取れるようにしておくなど、できる範囲で取り組んでいただきたいですね」(田村)

家族や周囲の人の理解を得る

家族がいて、転職を自分の意思だけで決められないというのも、多くのミドル層がぶつかる悩みです。責任あるポジションに就いているため、踏ん切りがつかないという人もいるでしょう。だからこそ、家族や周囲の人に相談し、理解を得ることは欠かせません。

「“転職が決まったのは良いものの、家族に応援してもらえない”といった話を聞くこともあります。そうした事態は、ご自分のためにもご家族のためにもやはり避けたいですよね。そのためにも、キャリアの棚卸しを行って、なぜ転職しようとしているのか、なぜその企業に転職したいのか、背景や意図を明確にしておくことが大切です。そうした説明を尽くした上で、家族や周囲の意見も聞きながら判断すると、悔いが残りづらくなるでしょう」(田村)

活躍の可能性を広げるためにも、定期的なキャリアの棚卸しを

ミドル層の転職において、キャリアの棚卸しがいかに重要で役立つものなのか、お分かりいただけたでしょうか。今すぐ転職するつもりはないという場合でも、定期的にキャリアを棚卸ししておくと、活躍の可能性を広げることができます。

キャリアに関して悩みを抱えやすいミドル層だからこそ、ご自身のキャリアや課題を見つめ直すきっかけとして、一度キャリアの棚卸しをしてみてはいかがでしょうか。ヘッドハンターやキャリアアドバイザーとの対話を通じてキャリアの棚卸しを行えるdoda Xもぜひご活用ください。

多くの人が自分の市場価値を知るためにdoda Xを利用しています。

doda Xは、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

会員登録する (無料)