部下を子供扱いする上司は不要〜エリック・バーンに学ぶこれからの組織論

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

個人と組織の存在目的が共鳴し、お互いに強化し合うと、驚くべきことが起きるかもしれない(英治出版『ティール組織』より抜粋)

この言葉の意味に、あなたはピンとくるでしょうか? もし、これがよく分からないとしたら、ひょっとしたらあなたは気づかないうちに、自分が所属する組織との間で【親】と【子供】の関係になってしまっているかもしれません。

そして、【親】である組織が掲げる組織目的を、盲目的に追従するだけの【子供」になってしまい、さらにタチの悪いことに、それが望ましい仕事への取り組み方だと勘違いしてしまっているかもしれないのです。

これを否定するのが、フロイト、アドラーといった偉大な心理学者と並び知られている、エリック・バーンが提唱する「交流分析」です。

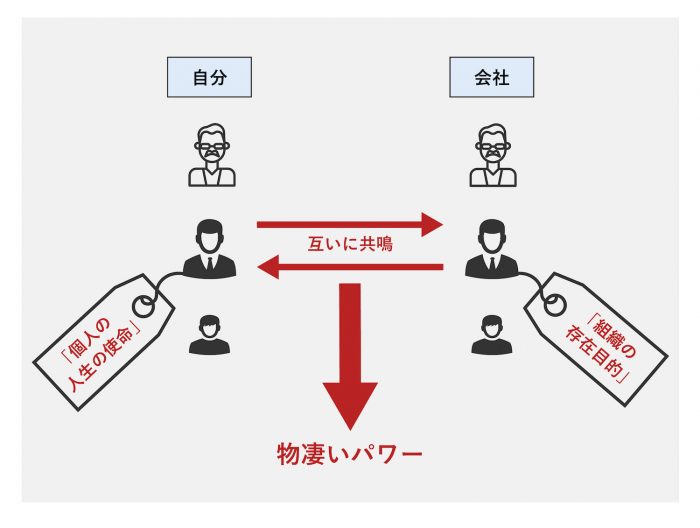

- 「成人である個人が持つ、自分の存在目的」

- 「成人である組織が持つ、組織の存在目的」

この2つが共鳴し合ったときに、圧倒的なパワーが発生し、仕事そのもの、取り組みそのものがとてつもなく楽しいものになる。

この状態に至ることを阻害する、「親としての組織と、子供としての個人」の典型的なハマりパターンを知り、そこから抜け出すために、自分個人と組織の関係をどのように作り直したらいいかのステップを探っていきましょう。

これが、今回の記事のテーマです。

- INDEX読了時間:8分

それでは、本文です。

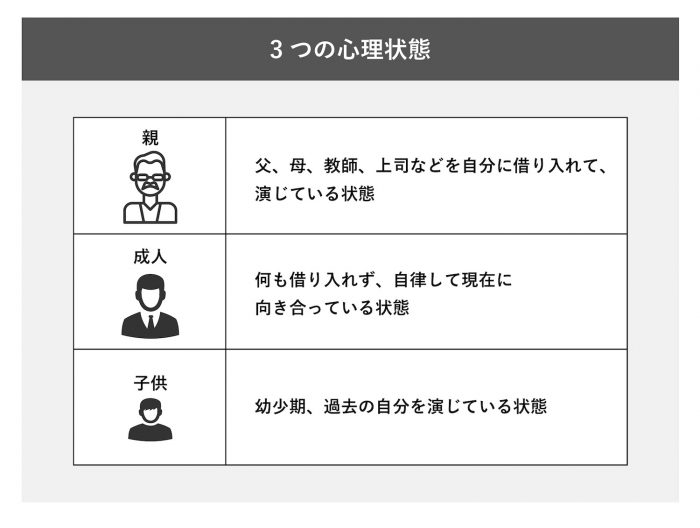

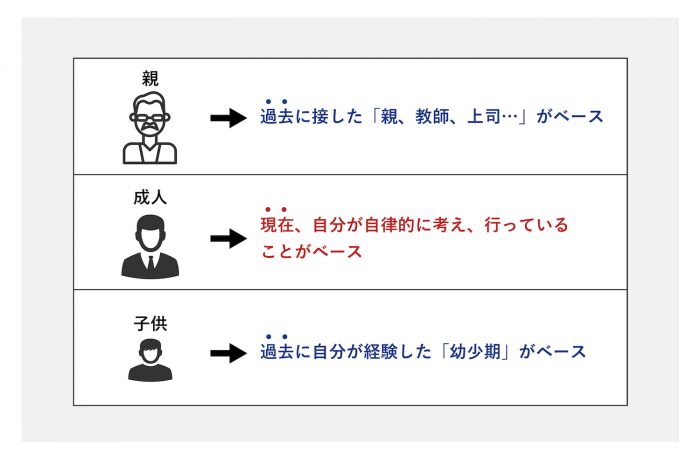

【親】【成人】【子供】という3つの心理状態

エリック・バーンの研究によると、人間には下記の3つの心理状態があります。

人は、この3つの心理状態のいずれかで、他人とコミュニケーションするというのが、彼の研究の基本論理です。

例えば、自分が上司に相談をするとき、まるで昔、学校の先生や両親に解らないことを相談するときのような心境で、

「○○の件について、どのようにしたらいいか、自分だけではちょっと分かりません。どうしたらいいか、教えてもらえませんか・・・?」

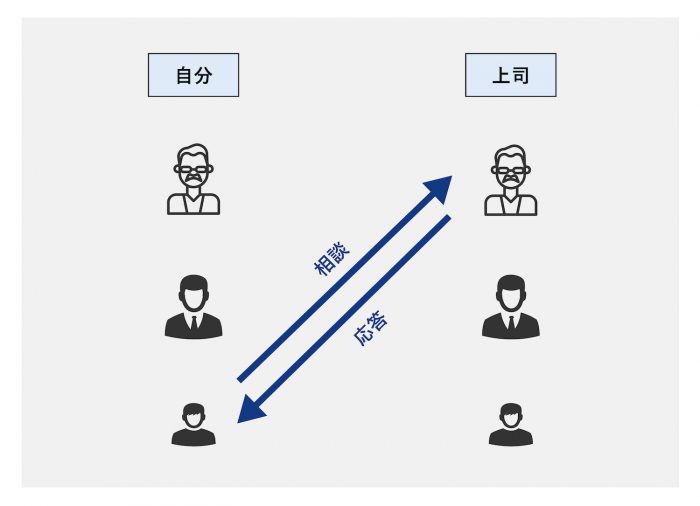

と上司に相談したとします。このときの自分の心理状態は、昔の生徒・子供だったときを引っ張り出してきているので、【子供】の心理状態ということになります。

そして、相手である上司を、昔の親や教師といったものとして見立てているので、【親】であることを上司に期待していることになります。

そして、上司も「そうか、分からないんだね。それは、私の経験で言うと、こんなことだよ」と、【親】としての心理状態で、自分を【子供】として扱うことで、コミュニケーションが成立します。

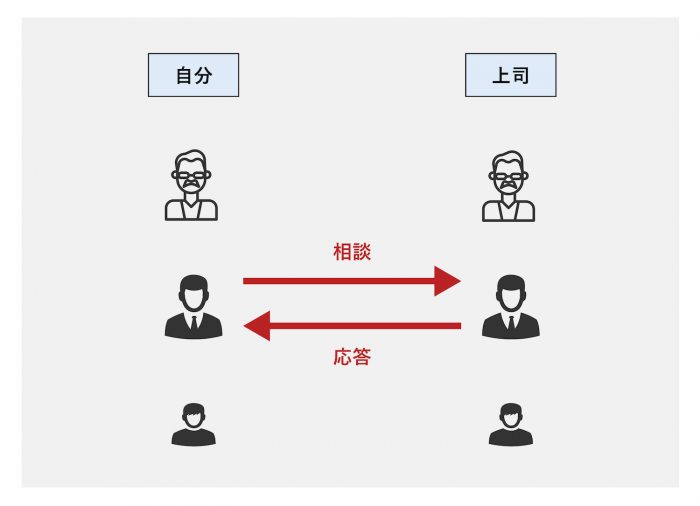

一方で、同じような上司と自分のやりとりであっても、【親】や【子供】の関係ではなく、【成人】と【成人】としてのやりとりになる場合もあります。自分が、昔の【子供】である心理状態などを持たず、フラットに、

「この件について、自分としてはこういう仮説を持っています。ですが、○○さんのご意見も別の観点でいただいてちょっと議論したいんですが、よろしいですか?」

と対応し、上司も自分に対して、【親】である心理を引っ張り出さずに、

「喜んで。30分ほどなら時間があるので、ここで議論しましょうかね」

と応答すると、下図のように、【成人】と【成人】としての関係が成り立ちます。

エリック・バーンはさらに、こうした【親】【成人】【子供】といった心理状態について、

「人と人のやりとりは、言葉など社交的な要素よりも、あくまでそれぞれの当人がどのような心理状態でやりとりしているかによってパターンが決まる」

と、言葉ではなくお互いが本音でどのように思っているか、そしてそれがちょっとした声色や表情、しぐさなどにどう現れるかが重要だと指摘しています。

この点を踏まえて、実際の組織で起きるやりとりを見てみましょう。

上下関係の強い会社をエリック・バーンの手法で分析する

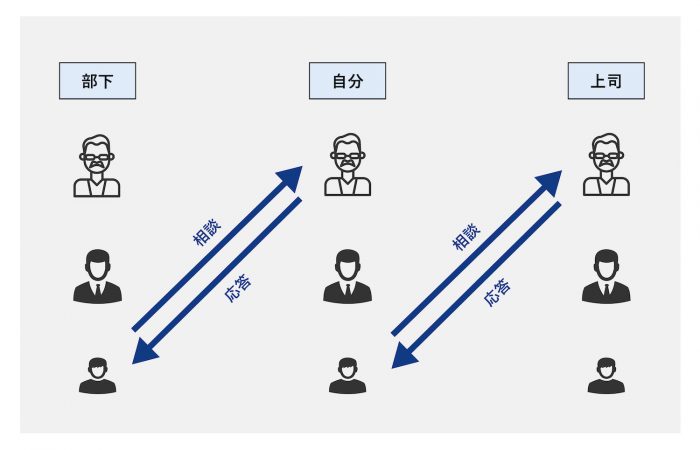

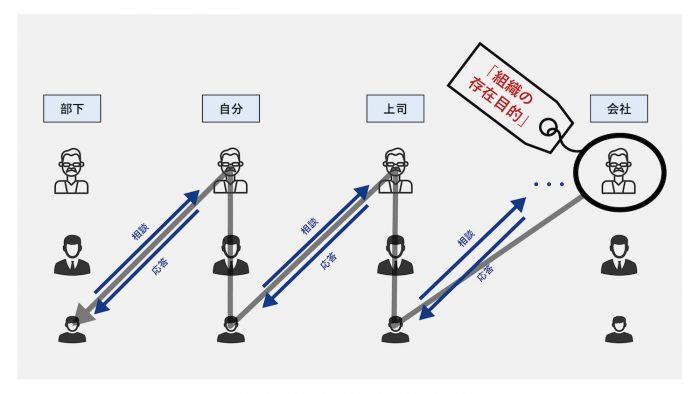

上下関係が強い会社では、上長のほうが部下よりも権限が強いため、下記のように上司と自分、自分と部下という関係が親子のように延々と連なる構造になります。

上司とやりとりをするときは、自分の心理状態は【子供】。上司を【親】に見立てることで、そこからの指示や結果を受け入れます。

そして、自分の部下や後輩に対しては、今度は自分が【親】である心理状態で対応をし、相手に対しては【子供】の心理状態で対応をしてくれることを期待します。

このような連鎖が連なると、会社の最上位層(経営陣)から落ちてきた目標や具体的な指示は組織内に浸透しやすくなります。こうした「親子関係の連鎖」が強い会社には、こんな特徴があります:

- 上司に対しては丁寧な口調で対応し、部下や後輩に対しては、呼び捨てをしたり、ぶっきらぼうな口調になったりするなど、二面性を持った人が多い

- 「新卒で入ったら2〜3年はまだまだ視野が狭い」など、個人の実際の特性を把握することなく、経験が少ないだけで一方的に何かが劣っていると決めつけがち

- 部下や後輩からの提案に対してはあれこれ詮索や議論をするのに、上司からの提案に対しては無条件に受け入れやすい

- また、こうした組織の中には、「なんで僕がこんな理不尽なことをしなくちゃならないんですか?」と、上司からの話に対していつも突っかかるタイプの人もいる

その背景には昔、親や教師に対して「なんで僕がこんなことをしなくちゃならないの? いやだよ、絶対」と、反抗をしていたころの【子供】の心理状態になっているということが多くあります。

「親と子供」が連鎖する組織の問題点

このように、【親】と【子供】が連鎖する組織には、構造的な問題点があります。それは、【成人】という心理状態が仕事の中で発揮されず、鍛えられにくい、という点です。

【親】と【子供】という2つの心理状態は、あくまで自分たちの過去の記憶や経験がベースになっているのです。

この2つだけで仕事をしたり、活動をしたりすると、今目の前で起きていることがなんであれ、それとは関係なく、過去の記憶・経験がベースになってお互いにやり取りをしてしまいます。

例えば、24歳の部下と、35歳の上司の二人が、大学生のツイッターの使い方について議論をしているとします。

この場合、24歳の部下のほうが圧倒的に具体的な使い方など実態を把握しているはずですが、【親】と【子供】の心理状態が強いと、間接的な調査などでそれらしいことを知っている35歳の上司の話が、影響力を発揮してしまいます。

「君の言っているような使い方をする人もいるだろうけれど、僕が持ってきた調査でいくと、あんまりそういう人はいないらしい。個別の状況に引っ張られすぎないほうがいいよ・・・」

なんて上司に言われると、【子供】の心理状態にある部下は、

「そうですね、そうかもしれません。僕も、全体としてはその理解で合っていると思います」

と、内心ではまったく納得していなくても、返答してしまいます。

それに対して、【成人】の心理状態は、「何も借り入れず、自律して現在に向き合っている状態」であり、まさにこういった状況で、お互いの【親】【子供】といった過去の記憶に引っ張られず、「現在」に対して柔軟に対応することができるようになります。

上下関係が強く、いつも【親】【子供】でいる組織というのは、このように、現在に向き合う力である【成人】が鍛えられにくいというところに、構造的な弱点を抱えています。

「組織の存在目的」に関する大きな勘違い

こうした内容を踏まえた上で、上下関係の強い会社が勘違いしてしまう話として、会社のビジョン・ミッションと呼ばれるもの、言い換えると「組織の存在目的」というものの効能があります。

「ミッション・ビジョンってよく言うけれど、自分の会社のミッション・ビジョンとかってちゃんと覚えてないなあ・・・。あれで強烈にやる気が高まる、って感じでもないし」

と感じていたら、下記のような構造で「組織の存在目的」を捉えている可能性が高いです。

【親】【子供】の連鎖の頂点に君臨する「会社」という【親】が持っている「組織の存在目的」というものが、親子の連鎖で延々と、経営陣、上司、自分、部下というふうに伝達されてきて、それを自分も遂行していくという捉え方です。

これでは、「組織の存在目的」によって、社員のモチベーションが沸き立つことはありえません。

これに対して、「組織の存在目的」が本来の価値を発揮するのは、下記のような関係にあるときです。

個人と組織の存在目的が共鳴し、お互いに強化し合うと驚くべきことが起こるかもしれない。「これぞ天職だ」と言える仕事に出会うと、人はしばしば神の恩恵に包まれた気分になる。内なる力が湧いてきて、努力しなくても何でもできるような感覚を抱き、かつてないほどの高い生産性を上げている気分になる(英治出版『ティール組織』P.370より引用)

例えば、「世界中の人に、生活の活力となる水をお届けする」という存在目的を持ったグローバル企業があったとします。

もしもこの会社のメンバーが、【成人】の心理状態で以下のような「個人としての使命」を感じているなら、この会社との間で共鳴が起きる可能性が高くなります。

「自分の個人的な人生の使命は、国境を超えて、人種を超えて、一人でも多くの人と解り合い、つながっていくこと、そのつながりを強くすることにある」→おそらくこの人は、この企業において多くの国の販路や事業を拡大することに、物凄い情熱を発揮してくれることでしょう。

あるいは、こんな個人的な使命を持っている人も、共鳴する可能性が高くなります。

「自分の個人的な人生の使命は、人の生活に役立つもの、安心して暮らせるようなものを、自分が身につけた技術で生み出し、提供することにある」→この人が水や輸送方法に関するエンジニアであれば、熱意を持って仕事に取り組んでくれることでしょう。

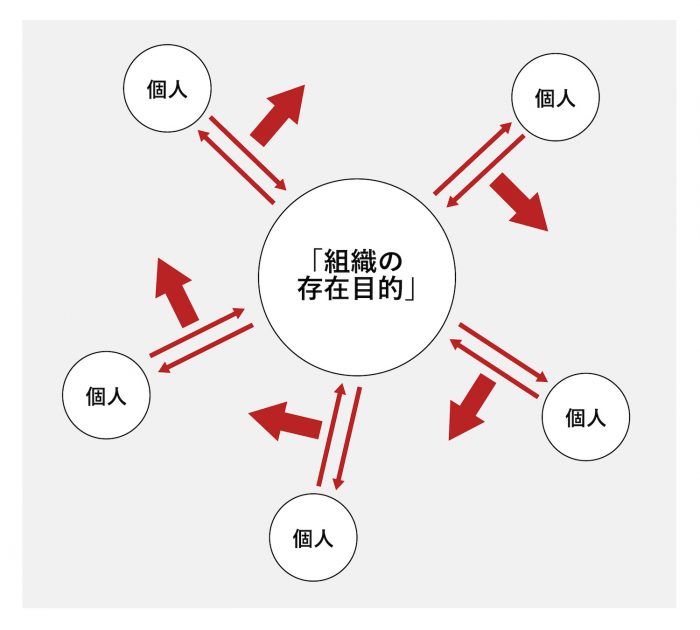

このように、1つの「組織の存在目的」に対して、「個人の使命」が組み合わせとなるパターンは数多く存在し、その共鳴の中身もまた、上記したような単純なものばかりでなく、より複雑なものとなることも多くあります。

いずれのケースでも、大切になってくるのは、個人が【成人】として、自分自身が人生を使ってなすべきことを模索する時間、常に自分を磨き、組織に対して【親】であることを期待するのではなく、対等な【成人】として付き合えるようなレベルに自分自身の【成人】を持っているかどうかです。

そして、この関係が成り立っている組織では、以下のように「組織の存在目的」と個人が多くの違ったつながり方によってパワーを発揮することになります。

このパワーは、【成人】を鍛えられる機会が乏しく、自分自身の「人生における個人的な使命」を考えたことのない状態では、引き出すことが難しくなってしまいます。

「とはいえ、こんな会社って本当にあるの?」と思う方も、いるかもしれません。実際には、この「成人の関係」による共鳴と、「親子関係による組織統制」というのは、一方を強めると一方が弱くなる、というトレードオフの関係にあります。

企業では、このいずれかが100で、いずれかが0であるというわけではなく、「成人の関係による共鳴が強くて、親子関係での組織統制が弱め」とか、「ほぼすべてが親子関係による組織統制で、成人の関係はほとんどない」とか、そういう配分で決まります。

従って、「こんな共鳴が起きている会社ってあるの?」という質問に対しては「相当、これに近いことが起きている会社もある」し、「ほとんどこんなことが起きていない会社もある」ということになります。

どちらかというと問題は、「もしもあなたが、【成人】として、自分がこれから個人としてなすべきことを考えたことがほとんどないと、どんな組織に行ったとしても、この共鳴を得ることはできない」という点にあります。

副業が【成人】である自分を磨く機会になるとは限らない

こうして、自分の会社に根強く【親】【子供】が根づいているとき、自分の【成人】部分を磨くには、会社ではない環境で、【成人】として働く機会を模索するのが有効です。

最近、「副業解禁」などで注目される、会社外で他の会社の仕事をしたり、NPOなどを手伝ったりといった、「副業」というアプローチも、その1つの選択肢です。

ただ、ここで気をつけなければいけないのが、エリック・バーンがその研究で指摘している、「親子関係に慣れた人にとっては、同じく親子関係での動きを無意識に求め、そういう関係を演じてしまう」といった、自分の慣れ親しんだ心理状態を無意識に作り出してしまうという傾向です。

例えば、会社ではガチガチの【親】と【子供】の心理状態にハマっている人は、会社外でのNPOの仕事で、「目上の人に対してはとても丁寧にへりくだって接し、お伺いを立てる」というふうに【子供】を演じ、「自分より後から入った人に対しては、ぞんざいで命令口調になる」といった【親】を演じるかもしれなません。

さらに言えば、自分が選ぶNPOや、副業先の会社そのものが、自社と同じような「親子」関係の強いものに偏りがちだったりもします。

この点について、大企業からベンチャーへの、人材の「レンタル移籍」サービスを展開するローンディール社の代表、原田未来氏は次のように指摘します。

まさに、大企業からベンチャーにレンタル移籍する人たちが、移籍当初に戸惑うポイントとしてよくあるのがここで指摘されている親子関係。移籍者は無意識的にベンチャーの経営者を「親」だと思ってしまう。だから何か案件を進める時にも「親」が持っている正解が何か、それに併せに行こうとする。ところが、経営者からすると「俺に答えを求めるな!」となって、話がかみ合わない。結果、移籍者は混乱する。こんなパターンがレンタル移籍でも多い。ここで特異なのが、ベンチャーの経営者が必ずしも「成人」なわけではなく(もちろん、成人もたくさんいます)、単に「正解を持っていない」ということ。結局、不確実性の高い環境下に置かれると、実態的には「親」や「子」かもしれないメンタリティの人の集団でも、おのずと、成人同士の関係になりやすいのかもしれない。

そして原田氏は、具体的な事例をこのように挙げてくれました。

NTT西日本からランドスキップにレンタル移籍していた(移籍期間は2017年4月~2018年3月)佐伯穂高氏も、その点で移籍と当初、かなり戸惑ったと言っていた。それを解消したのが、ランドスキップの代表、下村氏のこの一言。「佐伯さん、僕も正解は分からないんですよ」。その「言葉」と、実際に目の前でたくさんのチャレンジをして失敗する代表の「行動」を見て、佐伯氏は完全にマインドを切り替えることができた。まさに親でも子でもない関係、経営者と二人三脚で事業開発を推進するという役割を果たせるようになった。

【成人】である自分を磨くための効果的なアプローチ

では、こうした偏りを避け、【成人】である自分を磨き、他の人と【成人】モード同士で接するには、どんな方法が効果的かを最後に紹介します。

まずお薦めできるのが、「ピアメンタリング」と呼ばれる、5〜8名程度の利害関係の無い人同士が集まり、毎週2時間程度の会話を12週間ほど連続で行うというアプローチ。この方法では、利害関係がまったくない人たち同士で集まるため、【親】【子供】といった関係が発生しづらくなります。

さらに「ピア」、つまり、お互いがお互いに、他の人に今の自分の心境を語ったり、相談をし合ったりすることで、あるときは相談する側、あるときは相談される側と、どちらかに一方的にパワーが集中しない構造が実現しやすくなります。

この場に、普段【親】モードを発揮することが多い人が参加すると、たいていの場合、最初は違和感や不快感が自分にも周囲にも拡がります。

しかし、回を重ねるごとに、その人は他の人同士の【成人】としてのやりとりをモデルとして吸収し、徐々にコミュニケーションが変化し、その内面も【成人】として、自分も相手にも話をしてもらうことに慣れていきます。

さらに、この場での会話を通して、「個人として自分が何を使命にして生きていくべきか」ということを考える機会が増え、自分の【成人】としての面が磨かれていきます。

「うーん、それって何か精神論というか、あやしい感じがするなぁ・・・」というふうに感じた方も、いるかもしれません。

けれど、こちらの記事(ライフハッカー「ピアメンタリング」解説記事)も触れている通り、100億円以上を調達した宇宙開発ベンチャーの代表や、IoTの領域で大きな事業を作り上げている経営者、そして多くの企業で取り入れられている経営者候補の育成プログラムなどには、この「個人の使命を考えるセッション」というものがほぼ確実に導入されています。

===

さて、あなたは、以下の3つの質問に、淀みなく、熱意をもって答えることができるでしょうか?

- あなた自身の個人的な使命・存在意義は何ですか?

- あなたの組織の存在意義は何ですか?

- 「あなた個人の存在意義」と「あなたの組織の存在意義」の2つは、どのような関係を持ち、どのようにあなたのモチベーションの源泉となっていますか?

もしも、この内容が曖昧であるなら、まずは自分自身の日々を振り返り、【成人】モードでどのくらい活動しているのか、振り返ってみるのもいいかもしれません。

[編集・構成]doda X編集部

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?