部下が本音を語り出す「アクティブリスナー上司」が意識する3つのステップとは?

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

チームメンバーとの個人面談など、部下に本当の意味で心を開かせ、「今悩んでいること」「これから挑戦したいこと」など本音を引き出す場面が、上司の立場では多々あります。

「しかし、一番良くないのは『何でもいいから話してくれ』。それでは部下が戸惑い、話しようがありません」、こう語るのは聞く技術「アクティブリスニング」を編み出した谷本有香さんです。

谷本さんは、トニー・ブレア氏(元英首相)、スティーブ・ウォズニアック氏(アップル共同創業者)など名だたるリーダーをして「私がインタビューを受けるときはYukaで頼む」と言わしめる、一流インタビュアー。

今回はそんな谷本さんに、部下に心を開かせ、本音で会話するために上司に求められる「アクティブリスニングの効果とチームマネジメントへの応用法」について、お話を伺いました。

PROFILE

- 谷本有香

フォーブス ジャパン副編集長 - 山一證券、Bloomberg TVで金融経済アンカーを務めた後、2004年に米国でMBAを取得。その後日経CNBCキャスター、同社初の女性コメンテーターとして従事し、2011年からフリーのジャーナリストに。2016年から現職。著書に『アクティブリスニング なぜかうまくいく人の『聞く』技術』(ダイヤモンド社)、『何もしなくても人がついてくるリーダーの習慣』(SBクリエイティブ)など。跡見学園女子大学マネジメント学部兼務講師

部下の心を開く「アクティブリスニング」3つのステップ

ー「アクティブリスニング」とはどういったメソッドなのでしょうか。

まずは自分から「聞く」姿勢を示し、相手に気持ちよく話してもらいながら、その人の言語化を促すような問いを投げかけるメソッドのこと。

私が以前、「海外のリーダーとは打ち解けられるのに、日本のリーダーは通りいっぺんのことしか話してくれない」と気づいたときから編み出していった「聞く技術」です。

これは何もインタビューだけではなく、チームマネジメント、部下とのコミュニケーションなどビジネスシーン全般において有効だと思います。

これまでたくさん魅力的なリーダーにお会いして実感してきたのが、彼らの多くの方がやはり「聞き上手」であり、「アクティブリスナー」だということ。

トップダウンではなくボトムアップで現場からどんどん情報が上がってくるような環境、関係性を作れるリーダーが今の時代に求められているのだと思います。

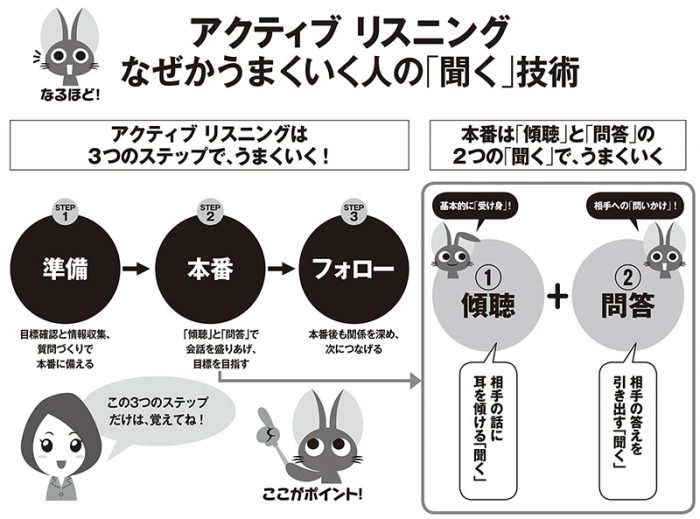

アクティブリスニングには、「準備」→「本番(傾聴と問答)」→「フォロー」という3ステップがあります。その基本となるのは「傾聴」と「問答」という、2つの「聞く」動作です。

「傾聴」は、相手の話に相槌を打ったり、頷いてみたり、聞くことに徹することで、相手が気持ちよく話してくれる土台を作ること。

しかし、これだけではあくまで「聞き上手」。アクティブリスニングでは「問答」も重要で、質問の表現やタイミングを工夫して、より深い答えを引き出すのです。

部下の本音を引き出すカギは「肩書きを取り払うこと」

この3ステップにはさまざまなスキルが含まれますが、最も重要なのは「肩書きを取り払う」ということ。会社の役職ではなく「人と人として」対話する、ということです。

仕事上では、つい業務の範囲内のことばかり話してしまいがちですが、パーソナリティや生い立ち、家族観、キャリア観・・・相手と何らかの共通項を見いだして、自分の話も交えると、より信頼感も高まります。

例えば、取っ掛かりとして、仕事の話以外から話すのもいいでしょう。「実は今、親の介護が大変でさ・・・」などとプライベートな話をすることで、上司とか部下とか関係なく、肩書きを超えて一人の人間同士として話をする。

何か部下が失敗してしまって、言いづらそうにしているのなら、「俺も若手のころ、こんなことがあって・・・」と、自分から失敗談を出してみるとか。そうすれば、「分かってくれているんだな」と思ってもらえるはずです。

部下との信頼関係を保ち続ける「傾聴」と「フォロー」

肩書きを取り払えたとして、一番良くない問いかけは「何でもいいから話してくれ」です(笑)部下は「本当に?」と疑ったり、戸惑ったりして話しようがありません。

「こんな意見が挙がっているんだけど、〇〇さんはどう思う?」「もし△△するとしたら、〇〇さんならどうする?」など、なるべく具体的な質問をして、相手が答えやすいように問いかけます。

そして大切なのは、どんな部下の意見でも途中で口を挟まず、「いいね」「確かに」とまずは肯定すること。そうすると、「間違っていようがいまいが、どんな意見でも言っていいんだ」と、部下が安心して答えられるようになります。

部下は想像以上に上司の反応を見ながら、探り探り話しているものです。ですから、それをきちんと聞いて、「何でも話していい」ということを証明し続けてあげることが大切なのです。

自分自身、「何か困っているときに真っ先に相談するのはどんな人だろう」と考えてみるとイメージしやすいかもしれません。

やはり、どんなことを言っても「許容」してくれて、自分にない視点や「示唆」を与えてくれる人にこそ、腹を割りたいと思うじゃないですか。

仮に、導いてあげられるような示唆まではいかなくても、「あの件、大丈夫そう?」と声をかけたり、不安を聞き出したりして、寄り添ってくれる。

何らかの形で、常に見守ってくれている、サポートしてくれるということを感じられれば、部下のモチベーションも保たれます。それが、アクティブリスニングでも重要な「フォロー」なんです。

「部下は面白いことを考えているはず」と信じる

ー他にも部下との対話で工夫できることはありますか。

部下の立場からすれば、上司と1対1で緊張するのは仕方ありません。ましてや、「会議室で、一人ずつ順番に」と流れ作業のようになると、かぎられた時間の中でなかなか良い意見は出ないでしょう。

アクティブリスニングは、環境設定も重要ですから。私自身もそういった機会を設けるときは、なるべく雰囲気を変えられるように、毎回場所を選んでいます。

あえて会議室ではないところでやってみるのはいかがでしょうか。庭が見えるような広い窓があるところや、カフェでお茶しながら、あるいは歩きながら話してもいいでしょう。

対面ではなく、横並びで話してみると、距離感が変わりますよね。ちょっと込み入った話なら、落ち着いたダイニングで、軽くお酒を飲みながらでもいいかもしれません。

さまざまなリーダーとお会いして感じるのは、「これからの時代の上司の資質は、すべての人の能力、役割を発揮させること」だということです。

トップダウンで「あれをやれ」「これをやれ」と指示されるより、意外と「俺、こういうところが苦手なんだよなあ」と明らかにしている「ダメダメなリーダー」のほうが、部下たちも「仕方ないなあ」と神輿を担いでくれる、というか。

たまには自分のことを俯瞰してみると、いつの間にか「自分が嫌いだった上司」と同じような言動をしていませんか? もう少し部下のことを信じて、一人ひとりの話に耳を傾けてみると、とても面白いことを考えているはず。

それらを上司として掛け合わせることが、イノベーションのきっかけにもつながると思います。

[取材・文] 大矢幸世、岡徳之

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?