共働きの平均世帯年収を年代別・雇用形態別で解説│節税対策や注意点も紹介

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

近年、共働きの世帯が増加しており、共働き世帯の平均年収や生活水準が気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、共働き世帯の平均年収を紹介します。共働き世帯におすすめの節税対策や注意点も解説するので、ぜひ参考にしてください。

- INDEX(読了時間12分)

共働き世帯の平均世帯年収

まずは、共働き世帯の平均世帯年収を確認しましょう。2021年 共働き世帯の平均世帯収入は下記の通りでした。

|

|

月平均 |

年換算 |

|

実収入(税込み収入) |

68万3,525円 |

820万2,300円 |

|

非消費支出(税金や保険料など) |

12万7,249円 |

152万6,988円 |

|

手取り額 |

55万6,276円 |

667万5,312円 |

※「家計調査 家計収支編(2021年)」(総務省)をもとに作成

税込みの収入である実収入は68万3,525円で、平均世帯年収は820万2,300円であることが分かります。

ただし、上記の結果は平均値であり、中央値ではありません。仮に10世帯中9世帯が年収500万円だとしても、1世帯が1,000万円であれば平均値は引き上がるため、あくまでも参考程度に捉えましょう。

妻と夫の収入の割合

また、共働きの世帯では、世帯主とその配偶者の収入には差がみられました。一例として、現在世帯主である比率が非常に高い、夫が世帯主の場合の実収入を紹介します。

|

|

月平均 |

|

世帯主(夫の場合)の実収入 |

45万6,579円 |

|

世帯主の配偶者(妻の場合)の実収入 |

15万9,732円 |

|

差額 |

29万6,847円 |

※「家計調査 家計収支編(2021年)」(総務省)をもとに作成

上記の調査では、夫の収入が妻の収入より29万6,847円多いことが分かります。背景には、給与の男女差や女性の非正規雇用率の高さがあると考えられるでしょう。

専業主婦世帯の平均年収と比較

続いて、妻が専業主婦である世帯の年収をみてみましょう。

|

|

月平均 |

年間平均 |

|

妻が専業主婦である世帯の実収入 |

54万7,786円 |

657万3,432円 |

※「家計調査 家計収支編(2021年)」(総務省)をもとに作成

共働き世帯の世帯収入の方が、約14万円/月、年間でいうと約163万円多いことが分かります。

ちなみに、2019年の共働き世帯の割合は66.2%※でした。夫婦ともに働く世帯は増加を続けており、専業主婦・主夫世帯を大きく上回っています。

※出典:「令和2年版厚生労働白書」(厚生労働省)

【年代別】共働き世帯の平均世帯年収

次に、共働き世帯の平均世帯年収を、30代・40代・50代の年代別に解説します。

なお、ここでは各年代の男女・それぞれ一人当たりの平均年収を合計したものを世帯収入とみなし、計算しています。

30代共働き世帯の平均世帯年収

まず、2020年の30代における一人当たりの平均年収は、男女それぞれ以下のとおりでした。

|

|

30〜34歳 |

35〜39歳 |

|

男性 |

458万円 |

518万円 |

|

女性 |

309万円 |

311万円 |

|

合計 |

767万円 |

829万円 |

※「令和2年分 民間給与実態統計調査」(国税庁)をもとに作成

これをもとに、単純に、男性・女性の合計を世帯収入だと考えると、30代前半の夫婦の世帯収入は767万円、30代後半の夫婦の世帯収入は829万円となります。

40代共働き世帯の平均世帯年収

同様に、40代の男女一人当たりの平均年収をみていきましょう。

|

|

40〜44歳 |

45〜49歳 |

|

男性 |

571万円 |

621万円 |

|

女性 |

317万円 |

321万円 |

|

合計 |

888万円 |

942万円 |

※「令和2年分 民間給与実態統計調査」(国税庁)をもとに作成

こちらも単純に男性・女性の合計を世帯年収として計算すると、40代前半の夫婦の世帯収入は888万円、40代後半の夫婦の世帯収入は942万円となります。

50代共働き世帯の平均世帯年収

最後に、50代の男女一人当たりの平均年収をみていきましょう。

|

|

50〜54歳 |

55〜59歳 |

|

男性 |

656万円 |

668万円 |

|

女性 |

319万円 |

311万円 |

|

合計 |

975万円 |

979万円 |

※「令和2年分 民間給与実態統計調査」(国税庁)をもとに作成

50代前半の夫婦の世帯収入は975万円、50代後半の夫婦の世帯収入は979万円となります。

30代前半と50代後半の世帯収入では、年間212万円の差がありました。上記から、年代によっても世帯収入が大きく異なることが分かります。

【雇用形態別】共働き世帯の世帯年収

続いて、共働き世帯の雇用形態別世帯年収を解説します。

正規雇用・非正規雇用別の平均年収を確認しましょう。

|

|

正規雇用 |

非正規雇用 |

|

男性 |

約550万円 |

約228万円 |

|

女性 |

約384万円 |

約153万円 |

※「令和2年分 民間給与実態統計調査」(国税庁)をもとに作成

上記の結果をもとに、夫婦の働き方による平均世帯年収を以下にまとめました。

|

世帯の雇用形態 |

世帯年収 |

|

夫婦が二人とも正社員 |

約934万円 |

|

夫が正社員、妻が非正規雇用 |

約703万円 |

|

夫が非正規雇用、妻が正社員 |

約612万円 |

|

夫婦が二人とも非正規雇用 |

約381万円 |

年代や業種など、さまざまな要因によっても異なりますが、夫婦がどの雇用形態なのかによって世帯年収に大きく差が生じることが分かります。

夫婦が二人とも正社員の世帯と夫婦が二人とも非正規雇用の世帯では、世帯年収に約550万円の差があります。

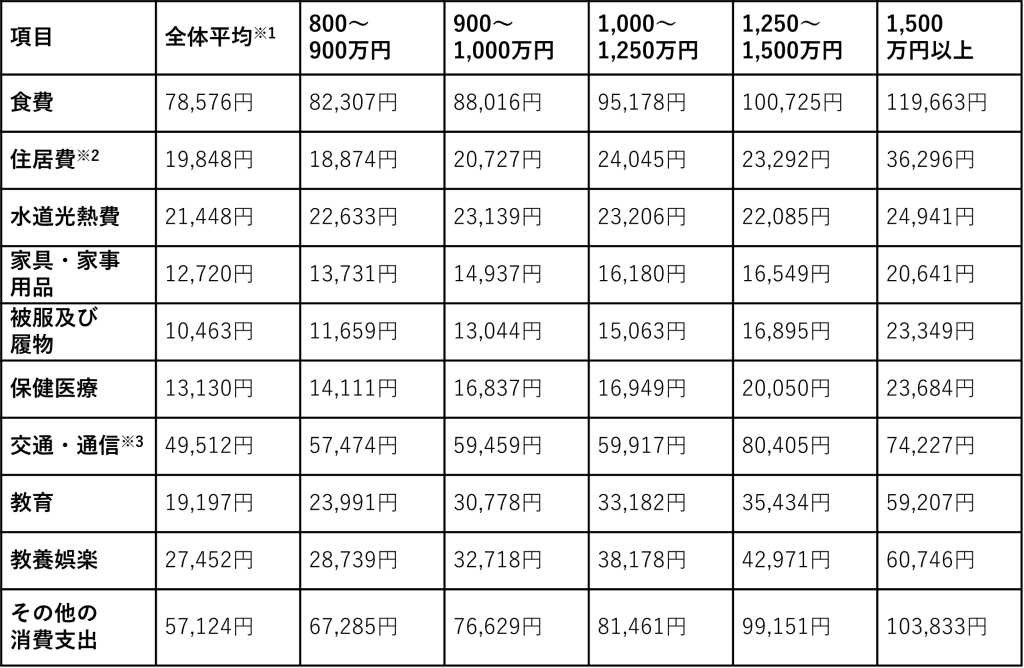

世帯年収別の生活費内訳

比較的世帯年収が多い共働き世帯は、どういった生活を送っているのでしょうか。

共働き世帯のみのデータではありませんが、参考までに全国・二人以上の世帯のうち、勤労者世帯(共働き世帯以外の世帯も含む)の年収別生活費内訳をみてみましょう。

(画像をクリックして拡大できます)

※出典:「家計調査 家計収支編(2021年)」(総務省)

※1:年収200万円未満〜1,500万円以上の世帯の全体平均

※2:住宅ローンや家賃・地代の支払いがない世帯を含む

※3:自動車等関係費を含む

世帯年収別に、もう少し詳しく解説します。

世帯年収800〜900万円の生活費内訳

世帯年収800~900万円の世帯は、食費や被服及び履物、教養娯楽などに関しては、平均と比べて大きな差はありません。

一方、交通・通信やその他の消費支出は平均より高い傾向があります。平均的な世帯収入の家庭に比べて、自動車や理美容に関する費用が多いことが要因です。

世帯年収が800~900万円あると、食費や毎月の固定費を支払ってもある程度余裕があります。ただ、世帯年収800万円~900万円は、世帯の収入は確かに多いのですが、各支出項目が全体的に高い傾向にあるため、浪費に気が付かない可能性があります。収入は多いはずなのに、漠然と貯蓄ができなくて悩んでいる人が多いのもこの層の特徴です。

また、大都市圏の場合は食費や住居費、教育費が地方よりも多くかかる傾向にあるため、大都市圏の世帯ではそれほど余裕があるとは言えないでしょう。

世帯年収900〜1,000万円の生活費内訳

世帯年収が900~1,000万円になると、教育や教養・娯楽、交際費にかけるお金が増えている傾向です。子どもの塾代など、教育費にお金を使う余裕が出てくることが分かります。大都市圏に比べ食費や住居費、教育費が低い地方であれば、貯蓄をしながら娯楽にもある程度お金を回せるでしょう。

世帯年収1,000〜1,250万円の生活費内訳

世帯年収1,000~1,250万円になると、食費が増え、毎週24,000円程度使っている計算です。品目でみると、肉類や野菜・海藻、調理食品で増加がみられます。

また、教育や教養・娯楽費がさらに増えています。特に増加傾向にあるのは、理美容関係の支出です。化粧品や美容院などに十分なお金を回せるほど、家計に余裕が出てくることがうかがえます。

ただし、支出が多くなる傾向の大都市圏の場合や、子育て世帯で教育費がかかる場合は必ずしもゆとりのある暮らしができるわけではないでしょう。

また、世帯年収が多いと世帯の住民税や社会保険料などもそれなりにかかるため、世帯年収1,500万円を超えるくらいまでは、少し贅沢をしただけで貯蓄が残らない可能性があります。

世帯年収1,250〜1,500万円の生活費内訳

世帯年収1,250~1,500万円になると、食費が平均より2万円以上増加し、なかでも外食や酒類、菓子類が増えていることが特徴です。

また、交通・通信が大きく増加しており、内訳をみると交通費や自動車等に関連する支出が多い傾向です。交通費は平均の2倍以上に増加していることから、タクシーや新幹線などで移動にお金をかけられていることが考えられます。また、自動車等関連費は平均の約1.7倍に増加していることから、住んでいる地域や、家族構成によってはグレードの高い車を購入するのも難しくないことが分かります。

世帯年収1,500万円以上の生活費内訳

世帯年収1,500万円以上の世帯になると、教育や教養娯楽の支出がさらに増加しています。教育は平均の約3倍、教養娯楽は2倍以上に増えています。

また、食費の内訳をみると世帯年収1,500万円以上の世帯では、外食費が平均の約2倍となっていました。世帯年収が多くなると、外食の機会が多くなることが分かります。

また、持家率が9割を超えており、多くの世帯がマイホームを持っていることが分かります。

大都市圏に住んでいたとしても節約を強く意識することなく、比較的趣味などの好きなことにも自由にお金を使うことができ、基本的にはゆとりのある生活が送れるでしょう。

世帯年収1,500万円くらいになると、ある程度ゆとりがあるので、投資などを積極的に検討し始めるようになります。

共働き世帯におすすめの節税対策

共働き世帯に向けて、税金の負担を軽減するために利用できる制度や方法を解説します。

・配偶者控除、配偶者特別控除を活用する

・年収の高い方が所得控除をする

・NISAやつみたてNISAで投資をする

・iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用する

・ふるさと納税をする

配偶者控除・配偶者特別控除を活用する

配偶者(特別)控除とは、配偶者の所得が一定基準以下の場合に適用される所得控除です。

所得控除を受ける本人・配偶者の所得に応じて、控除額が決まっています。

|

配偶者の所得 |

本人の所得 |

||

|

900万円以下 |

900万円超950万円以下 |

950万円超1,000万円以下 |

|

|

48万円以下 |

38万円 |

26万円 |

13万円 |

|

48万円超95万円以下 |

|||

|

95万円超100万円以下 |

36万円 |

24万円 |

12万円 |

|

100万円超105万円以下 |

31万円 |

21万円 |

11万円 |

|

105万円超110万円以下 |

26万円 |

18万円 |

9万円 |

|

110万円超115万円以下 |

21万円 |

14万円 |

7万円 |

|

115万円超120万円以下 |

16万円 |

11万円 |

6万円 |

|

120万円超125万円以下 |

11万円 |

8万円 |

4万円 |

|

125万円超130万円以下 |

6万円 |

4万円 |

2円 |

|

130万円超133万円以下 |

3万円 |

2万円 |

1万円 |

※出典:「No.1191 配偶者控除」(国税庁)

※出典:「No.1195 配偶者特別控除」(国税庁)

控除を受ける本人の所得が1,000万円を超える場合は、配偶者の所得基準を満たしていても控除は受けられないため注意しましょう。

年収の高い方が所得控除をする

夫婦のうち、年収の高い方が医療費や生命保険料、社会保険料などを支払いましょう。

日本では、所得税に累進課税が採用されており、課税される所得金額が増えるほど税率が上がります。

年収が高いほど所得税が多くなるため、年収の高いほうが所得控除を受けたほうが、一般的には節税効果が得られやすいです。

NISAやつみたてNISAで投資をする

NISAは、「NISA口座(非課税口座)」を利用して、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になる制度です。

一般NISA:株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税

つみたてNISA:一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税

一般NISAとつみたてNISAはいずれかのみ利用でき、年単位で選択できます。

つみたてNISAで投資できる商品は、手数料の水準が低いなど一定の基準を満たした投資信託に限られているため、投資に慣れていない方でも始めやすいのが特徴です。

なお、2020年度の制度改正により、2024年以降一般NISAは、2階建ての新しいNISAに生まれ変わることが決まっています。

iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用する

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、掛金を拠出して自分が選んだ方法で運用し、将来年金として受け取れる私的年金制度です。

掛金の全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の負担を減らせます。また、運用益が非課税になる、受け取る際に所得控除が受けられるなど、税制優遇が大きいのが特徴です。

掛金は5,000円/月から拠出でき、上限は年金の加入区分などにより異なります。

|

区分 |

掛金上限 |

|

|

自営業者等 |

6.8万円/月 |

|

|

会社員 |

会社に企業年金がない場合 |

2.3万円/月 |

|

企業型DCにのみ加入している場合 |

2.0万円/月 |

|

|

DBと企業型DCに加入している場合 |

1.2万円/月 |

|

|

DBにのみ加入している場合 |

||

|

公務員等 |

||

|

専業主婦(夫) |

2.3万円/月 |

|

※企業型DC;企業型確定拠出年金

※DB:確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済

※出典:iDeCo公式サイト

共働き世帯の場合、夫婦それぞれが加入すれば節税効果が大きくなります。

仮に、夫と妻がいずれも企業年金がない会社に勤めている場合、それぞれの上限は2.3万円/月、世帯合計で4.6万円/月まで拠出することが可能です。

ふるさと納税をする

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすると、自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税・住民税から控除される制度です。

直接節税になるわけではありませんが、寄付をすると返戻品を受け取れるためお得です。

ワンストップ特例制度(※)が利用できれば確定申告も不要なので、難しい手続きは必要ありません。

※確定申告が不要な給与所得者等である、かつ寄付先の自治体数が5団体以内の場合に、各自治体への申請により確定申告が不要になる制度です。

共働き(配偶者控除を受けていない世帯)は、配偶者控除を受けている専業主婦世帯と比べて控除上限額が高いです。

なお、配偶者(特別)控除など他の所得控除を受けている場合、控除上限額が減る点には注意しましょう。

子育てをする共働き世帯の注意点

子どものいる共働き世帯には、年収が増えることで発生する注意点もあります。

・高等学校等就学支援金制度は世帯年収約910万円未満が対象

・児童手当制度の改正

高等学校等就学支援金制度は世帯年収約910万円未満が対象

高等学校等就学支援金制度は、高校等の授業料の一部または全部を国が支援してくれる制度です。

国公立(全日制)の場合、年額11万8,800円が支給され、授業料が実質0円になります。

|

区分 |

年収目安 |

支給額(年額) |

|

国公立(全日制) |

910万円未満 |

11万8,800円 |

|

私立(全日制) |

590万円未満 |

39万6,000円 |

|

~910万円未満 |

11万8,800円 |

※出典:「高校生等への就学支援」(文部科学省)

しかし、共働きで子が一人の場合、年収約1,030万円以上の世帯は支援が受けられません(一方のみ働いている場合は約910万円以上)。年収はあくまでも目安であり、具体的には、以下の式で算出した額が30万4,200円以上の場合は対象外です。

課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除の額

また、私立(全日制)の場合、年収約660万円以上の世帯は、支給額が396,000円から118,800円に減額されます。

年収の目安は子どもの人数によっても異なるため、ご自身の世帯の支給額がいくらになるのか文部科学省のホームページなどで確認しましょう。

児童手当制度の改正

子どものいる共働き世帯で、所得が一定の基準を超える場合、児童手当の支給要件も確認しておく必要があります。

児童手当とは、中学校卒業までの子どもがいる世帯に支給される手当です。

|

児童の年齢 |

支給額(月額) |

|

3歳未満 |

一律15,000円 |

|

3歳以上小学校終了前 |

10,000円(第3子以降は15,000円) |

|

中学生 |

一律10,000円 |

※出典:「児童手当制度のご案内」(内閣府)

上記のとおり支給額が決められていますが、前年の所得が一定の基準を超える世帯は、特例給付となり5,000円/月のみ支給されます。

さらに、2022年の改正で、10月支給(6月分)より所得上限限度額を超える場合に児童手当が支給されなくなるので注意しましょう。

|

年収目安 |

2022年10月まで |

2022年10月以降 |

|

960万円~ |

一律5,000円 |

5,000円 |

|

1,200万円~ |

支給なし |

※扶養親族等が3人の場合

※出典:「児童手当―所得の基準額について」(横浜市)

上記年収は、あくまでも目安です。また、世帯所得ではなく高い方の所得のみが対象となります。

まとめ

共働き世帯は、専業主婦・主夫世帯と比べて世帯年収が高めです。一般的に、世帯年収が上がるほど家計に余裕が生まれ、教育費や教養娯楽費に使えるお金が増えます。

さまざまなライフイベントに無理なく対応できるよう、夫婦共働きで世帯年収を増やすことを目指しましょう。世帯年収を増やすために働き方を見直し、転職や副業を検討するのも選択肢の一つです。

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。

以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信している。

<保有資格>CFP

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?