「チーム合宿」を設計する教科書

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

半期に一度のタイミング――大きな組織ではチーム単位で、ベンチャー企業では経営メンバーで「チーム合宿」を開催する時期ではないでしょうか。そんなチーム合宿を企画するとき、意外と苦労するのが「そもそも、どう合宿を設計したらいいんだろう?」ということ。

「とりあえず、同じ釜の飯を食べることが重要」

「じっくり朝から晩まで、普段話せないことを話し続ける」

と、目的が乱暴になるのも微妙ですし、かといって普段のオフィスでの会議と同じことをやってはせっかくの「合宿」の良さが失くなってしまいます。

そこで本記事では、月面探査の国際レースに参加する「HAKUTO(ハクト)」で有名なispace(アイスペース)社をはじめ、多くのベンチャー企業、大企業向けに数多くの合宿を設計してきたインクルージョン・ジャパン社の吉沢康弘さんに、有効な「チーム合宿」の企画・運営について寄稿していただきました。

PROFILE

- 吉沢康弘

インクルージョン・ジャパン株式会社 取締役 - P&G、組織開発コンサルティングHumanValue社、および同社でのWebベンチャー創業プロジェクトを経て、ネットライフ企画(ライフネット生命保険の前身)に参画。ライフネット生命保険にてマーケティング・事業開発を担当後、ベンチャーの創業・成長を支援するインクルージョン・ジャパン株式会社を創業し、現在に至る

合宿開催の目的

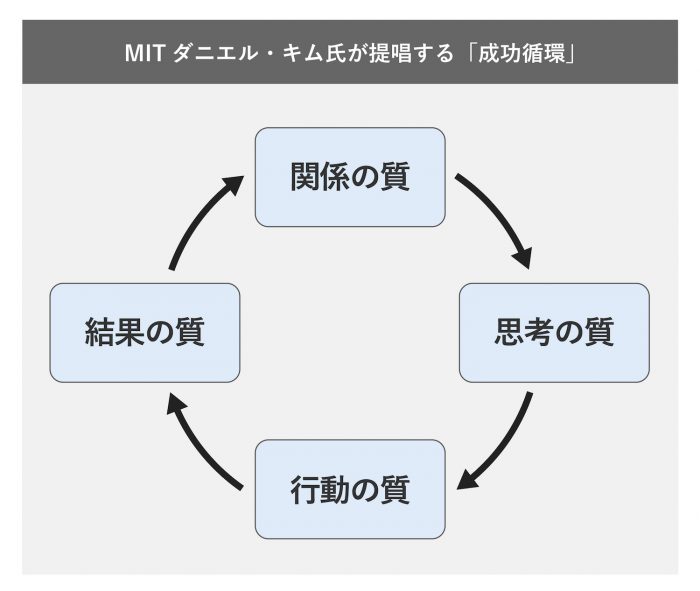

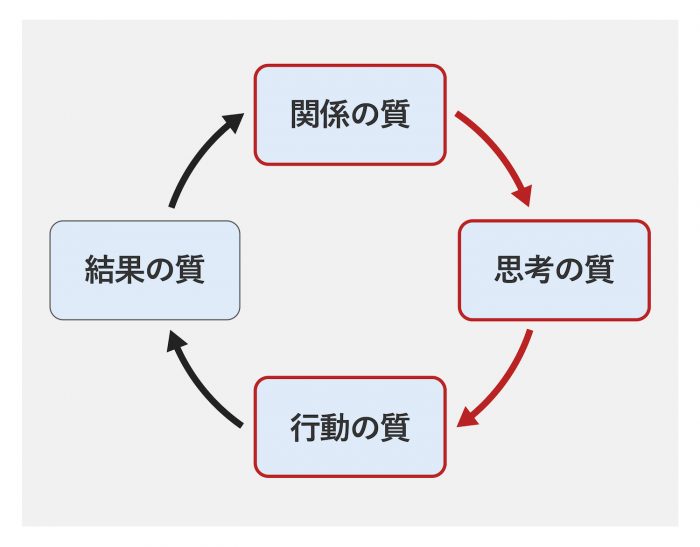

そもそも、何を目的に合宿を開催するのか? この点を整理する上で強力なフレームが、下図に示すMITダニエル・キム氏が提唱する「成功循環」です。

この成功循環モデルが示す意味は、以下の通りです。

- メンバー同士の「関係の質」が高くないと「思考の質」は高まらない

- 「行動の質」は「思考の質」が高くないと高まらない

- 「結果の質」は「行動の質」が高くないと高まらない

- そして「結果の質」、つまり売上や成果が上がれば、チームの士気は上がり、「関係の質」はさらに高まる

これを踏まえた上で、日常では難しいが合宿でならできることは次のような内容となります。

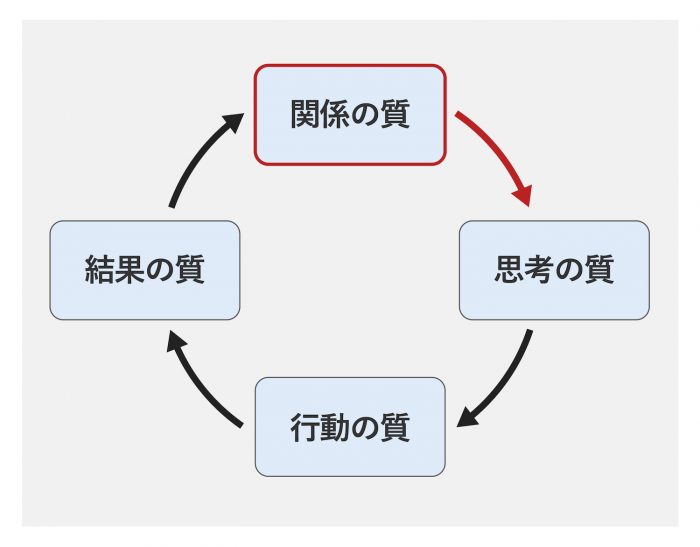

レベル1:「関係の質」を引き上げる

合宿で最もよくあるのが、この「関係の質」を引き上げるパターン。いわゆる「チームビルディング」と呼ばれるものです。これを実現するには、下記のような要素を含んだ内容を行うと互いの関係性が深まり、グッと仲良くなることができます。

| 要素 | 内容 | 具体的な方法例 |

| 個人の背景理解 | 各メンバーの考え方の特徴や行動の礎になっている、過去の経験などを互いに理解する |

|

| 身体性を使った共同体験 | 一緒に身体を動かしたり、ゲームをしたりすることで、身体的な同調を感じる |

|

| 没頭状態でのやりとり | 関係性を気にせず、互いに自分の素や考え方、特徴が、包み隠さず出る場面を作る |

|

ここで重要なのは、他のレベルの合宿を行うときにも、この「関係の質」を上げておく必要があるという点です。普段、顔を合わせている間柄であっても、まずは上記のプロセスを踏むことをお勧めします。

合宿の冒頭で「関係の質」があまり高まっていない状態では、その後にどんな議論を行っても、互いに本音やちょっと気になっていることを話すのができにくくなり、普段とクオリティの変わらない、そこそこの議論に終わってしまいます。

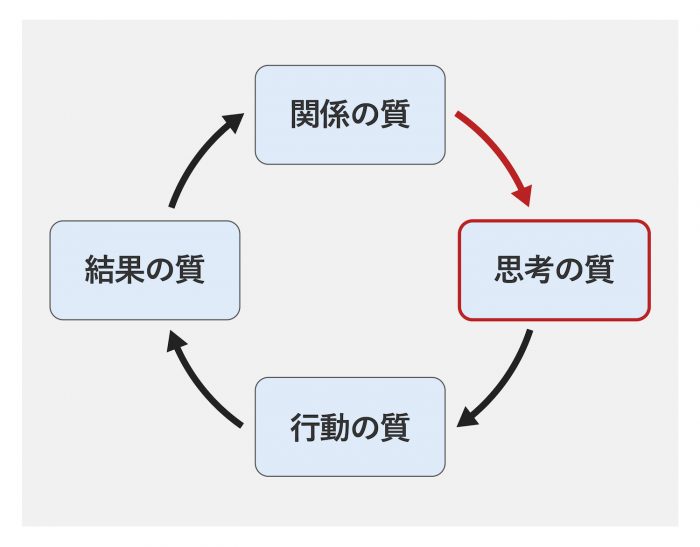

レベル2:「思考の質」を引き上げるために半期を振り返る

参加メンバーの「関係の質」が高まり、本音や率直な意見を言える状況にまでたどり着いたら、次に目指すのは「ここまでの振り返り」です。

これは、「計画当初に思っていたこと」と「実際にどうなったか」を比較し、そのギャップから次のタイミングで仕掛けるべきことを考える段階です。主に以下のようなアプローチがあります。

| アプローチ | 内容 |

| チーム別年表 | チームごとにそれまでの期間(半年など)に、どのようなことに取り組み、どのようなことを考えたか、年表を作成し、チーム同士で質疑応答を行う |

| KPT法 | 個々人で「Keep(続けるべきこと)」「Problem(問題点)」「Try(新たに試すべきこと)をまずは付箋に書き出し、それをボードに貼りつけて共有していく |

| 行動を振り返るためのペアインタビュー | 行動の振り返りを行うため、下記の9つの質問を印刷し、2人1組で1時間ずつ、合計2時間のインタビューを行う。その後、全員分のインタビュー内容を印刷し、各自があらかじめ閲覧した上で、1人20分ほどの持ち時間でQAタイムを実施する

|

レベル3:高まった「思考の質」をベースに、次の時期に向けた仕掛けを考える

「関係の質」が高まり、これまでの期間の学びを把握したら、次に行うのは「今後に向けた取り組み」の検討です。

普段オフィスなどで考えている、短期的・具体的な取り組みよりも、より期間の長い話、抽象度の高い話をすることで、オフィスに戻ったあと、各自が自律的・主体的に計画を立て、実行しやすくなる効果があります。具体的な方法は、下記の通りです。

| アプローチ | 内容 |

| マインドマップ |

|

| 議論ボード方式 |

|

以上のいずれか、または複数の方法を併用して、「今後に向けた取り組み」をチーム全体で検討した後は、15〜30分ほど時間をとり、「個人として、この半期に何を取り組むか」について、紙に書き出します(方針レベルで構いません)。

そして、2人1組のペアになり、

- どんなことを半期の取り組みとして考えたか?

- どうしてそれを考えたか?

- それを実行するために必要な支援は何か?

を、交代で互いに確認しあい、語ります。

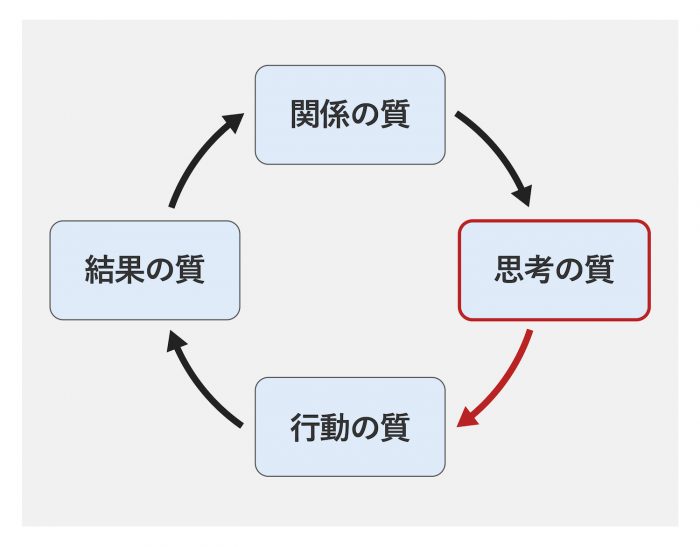

どこまで合宿でカバーするか?

理想的には、合宿でレベル1〜3まですべてをカバーし、下図のように「現場に戻ってからすぐに新しい行動に取りかかれるようにする」のが、合宿の効果的な使い方です。

しかし、実際には開催する人数と時間によって、どこまでのレベルを行うのか差が出ます。下記のようなタイムテーブルが目安となります。

| 〜5人 | 6〜10人 | 11〜20人 | 21人以上 | |

| レベル1まで | 半日 | 半日 | 1日 | 1日 |

| レベル2まで | 1日 | 1日 | 1日半 | 2日 |

| レベル3まで | 1日半 | 2日 | 2日半 | 3日 |

これはあくまで、チームごとに分かれず、組織全体ですべての営みを行った場合を想定しています。

ですから例えば、50人で合宿に行く場合、5人単位のチームごとで営みを行うのであれば、1日半でレベル1〜3までカバーできることになります。あるいは、50人全員でレベル1を1日かけて行い、レベル2とレベル3は5人程度のチームごとに行えば、全体の時間を2日にすることができます。

ただし、合宿ですべてをカバーする必要はありません。具体的には、

- レベル1だけを行う:普段は中々できない、互いの関係性をときほぐすだけでも、日常に戻ってからかなりの効果が期待できます。いわゆる「社員旅行」の色が強い合宿は、このレベル1だけをねらったものと言えます

- レベル2まで行う:この場合、過去の振り返りまではできていますので、その内容が忘れ去られないうちに、今後の仕掛け、内容について、オフィスで継続検討をすぐに行うのがお勧めです。具体的には、チームごと、あるいは全体で検討する時間を、合宿の後の平日にあらかじめ組み込んでおくと、「ああ、忘れちゃった」ということがなく、実行できるようになります。

順序を追う意味合いと、宿泊することの意味合い

最後に、設計上重要な点として、成功循環の順序を追う意味と、宿泊することの意味について触れます。

成功循環の順序を無視し、いきなりレベル3の「今後の検討」だけになってしまうと、

- 「関係の質」が低く、本当に重要な情報の共有や発言が期待できない

- 「思考の質」の入り口となるそれまでの営みの仮説検証が不足し、結局普段のオフィスでの議論と同じレベルに止まってしまう

ことが大半です。

せっかく、合宿という時間を取るのであれば、いきなりレベル3を実行するのではなく、レベル1、レベル2をかならず踏襲。もしも時間が不足しているなら、合宿でレベル1、レベル2をカバーし、オフィスに戻ってからすみやかにレベル3の検討に進むことをお勧めします。

そして、「宿泊」について。レベル3の議論は、往々にして頭がヒートアップしがち。レベル1とレベル2が上手くいったときほど、レベル3では互いの本音や思い入れが出るため、良い意味で感情面への踏み込みも多くなり、ついつい頭に血が上ることも少なくありません。

これは、基本的にとても好ましい傾向です。そこで重要になるのが「宿泊」、つまり「夜の時間にじっくり頭を冷やす」というプロセスです。

レベル3の議論をするときは、かならず2日にまたがって行われるようにし、「前の日の午後に頭に血が上って議論・・・翌日の午前から、あらためて議論」という流れにすることで、グッと話に深みが出るようになります。

睡眠している間に思考が深まることもありますし、場合によってはヒートアップした当人同士が互いに部屋を訪れて、さらに話し合いをするといったことも見受けられます。

時間割のモデルケース

これらを踏まえ、例えば10人程度でレベル3までを1泊2日で行う場合、以下のようなタイムテーブルとなります。

|

1日目 |

|

| 10:00 | 合宿場所に到着し、議論スタート |

| 10:30-11:30 | 相互インタビューの実施(1人30分✕2人) |

| 11:30-12:30 | インタビュー結果の全体シェア前半(10分✕5名) |

| 12:30-13:30 | 昼食 |

| 13:30-14:30 | インタビュー結果の全体シェア後半(10分✕5名) |

| 14:30-14:45 | 休憩 |

| 14:45-15:15 | KPT法(個人作業) |

| 15:15-16:15 | KPT法(全体議論) |

| 16:15-16:30 | 休憩 |

| 16:30-18:00 | マインドマップ制作・投票・議論 |

| 18:00-19:30 | 夕食+風呂 |

| 19:30-20:30 | 議論ボード方式(論点出しとタイムテーブル) |

| 20:30-22:30 | 議論実施 |

|

2日目 |

|

| 8:30-9:00 | 前日の振り返りシェア(1人3分程度) |

| 9:00-12:00 | 前日の議論の続きを実施 |

| 12:00-13:00 | 昼食 |

| 13:00-14:30 | 議論を踏まえたネクストステップの検討 |

| 14:30-15:00 | 2人1組で個人のアクションプランの検討 |

| 15:00 | 解散 |

全体的なコツとしては、

- 初日のスタート時間をできるだけ早めにする

- レベル1の部分にじっくりと時間をかける(これを急ぐとすべてが台無し)

- 1日目と2日目にまたがるようにレベル3の議論を置く

といったあたりが重要となります。

いかがでしたか?今回ご紹介したのは、あくまで合宿設計の代表的なパターンと、代表的な手法の1つ。実際には各企業・チームの状況に応じて、試行錯誤しながら、「合宿」というものの効果を高めていくのが、組織の強さを引き出すことにつながります。

最近では、個々の手法も日々進化しており、例えば当社では、大半のケースに「LEGO® SERIOUS PLAY®」と呼ばれる特殊なアプローチを採用し、レベル1〜3をより効果的に実行できる工夫を施していたりします。

涼しい季節となり、多くの企業で上半期を終えるという節目のこのタイミング、日々の試行錯誤をさらに有意義なものにするために、合宿の設計や実施を検討してみてはいかがでしょうか。

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?