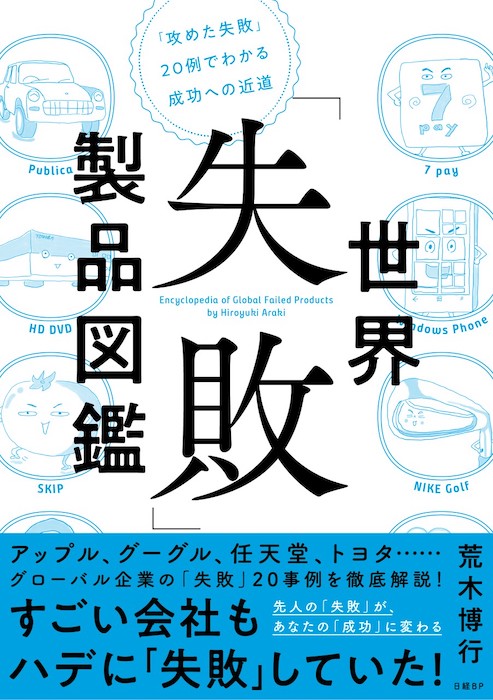

あの有名企業も大失敗している!『世界「失敗」製品図鑑』に学ぶ、失敗を成功に導く「回り道」とは?

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

「失敗は成功の母」と言われるように、人は苦い経験から多くを学ぶもの。時にその失敗は大きな痛手となることもありますが、そこから得た学びが見事な成功につながった例も数多く見られます。

『世界「失敗」製品図鑑』の著者、荒木博行さんはGAFAやソニー、ネットフリックスやトヨタ自動車など、世界に名だたる大企業も、実はそんな失敗を繰り返しながら進化してきたと語ります。

今回はそんな荒木さんに、失敗から学びを得るための組織の在り方や個人の心構えについて、実際の事例を交えながらお話を伺いました。

イノベーションには「ネガティブリスト」を

荒木さんは『世界倒産図鑑』も出されていますが、「失敗から学ぶ」ということをテーマにされたのはなぜですか?

僕がこれを書こうと決めた理由は、世の中に成功者の体験談が溢れている中で、実は必ずしもそうじゃないんじゃないか、と疑問を感じる部分があったためです。そうじゃなくて、逆側から見てみようと思ったんですね。

成功した人が語るストーリーって、平たく言うと、「私みたいにやったほうがいいですよ」というメッセージになるわけじゃないですか。そこから普遍的な成功原理を導き出したりしますが、それは「語っているその人の成功体験」でしかなくて、汎用性は低いと思うんですよね。そのとおりにやっても成功するとは限らない。

それでも、成功しているから、その原理が信憑性を持って語られたりする。それはやっぱりちょっと怖いなあ、というのをうっすらと感じていました。

つまり、失敗例の場合は普遍性があるということでしょうか?

「ポジティブリスト」型と「ネガティブリスト」型の思考というのがあって、ポジティブリストというのは、「これをやればいい」という思考ですよね。一方で、ネガティブリストのほうは「これさえやらなければ、あとはなにをしてもいい」という思考なんです。

イノベーションに結びつくのはどちらかというと、ネガティブリスト型の思考。「こういうことはやらないほうがいい。でも、なにが成功するか分からないから、とりあえずいろんな試行錯誤をしてごらん」というほうが 、クリエイティビティは促進されるわけです。

ビジネスは結局、複雑怪奇で正体が分からないもの。「やらないほうがいいこと」を浮き彫りにしたうえで、あとは試行錯誤してみようよ、と。そんなニュアンスで書きました。

失敗を次につなげたファーストリテイリング

『世界「失敗」製品図鑑』を読むと、世界の名だたる企業もかなりダイナミックな失敗をしていますね。

そうですね。失敗をするというのは、永続的に成長するうえでとても大事なことだと思います。本で取り上げたファーストリテイリングなんかも、すごい失敗をしているがゆえに、そこから学びを得て成長していることが感じられるわけで。

ファーストリテイリングは、生産から販売までの一貫体制によって、「ユニクロ」で高品質の製品を安く提供することに成功した。それを食品事業の「SKIP(スキップ)」でも展開しようとしたんですね。当時は業績低迷で新たな可能性を探らなければならないという課題もあった。

当時、EC事業部長だった柚木治氏の発案で、農法にこだわった高品質の野菜を会員向けに宅配する、というサービスが2002年に始まりました。

スタート当初こそ好調だったんですが、野菜の欠品が出たりして消費者の支持を集められず、最終的にはサービス開始からわずか1年半後に撤退してしまったという。

野菜はやはり衣料品と違って、安定供給が難しかった、ということでしょうか。

契約農家の拡大が進まなかったことが直接の原因の1つですが、突き詰めると、この失敗には「真の顧客の姿」を見ていなかったという考察があるんです。

「ユニクロの成功を野菜ビジネスに生かす」ということで、「商品やサービスありき」の考え方になってしまっていたと。

利用者にとって「野菜を買う」ということは、数あるルーティーンの1つです。そういうルーティンがたくさんある中で、品質は高いけど、欲しい野菜がときどき欠品している店はどのように映るのか……そこに思いを馳せることができなかったと柚木氏は当時を振り返っています。

でも、この話には「その次」があって、この後、柚木氏は「ジーユー(GU)」というブランドを再生し、見事に成長させています。「SKIP」の失敗から学んで、常にご近所さんや若いスタッフの声に耳を傾けているとかつて語っていました。

本の中では失敗した「その次」のチャレンジで成功した事例が鮮やかで、読後感は爽やかでした。

そういうチョイスをしているところはあります。

トヨタ自動車が「パプリカ」で失敗した後、その反省を生かして「カローラ」を生み出したのも、アップルの「ニュートン」での失敗が現在の「iPhone」や「iPad」につながっていると言われているのも、そういう成功事例ですね。

でも、そうじゃない事例もあるし、たいていの失敗ってそもそも失敗かどうかもうやむやになって終わってしまう。なので、学びそのものにつながらないということもたくさんあると思うんですよね。

われわれの日常だって、失敗に気づかずに会話の対象にすらなっていないことが大半だと思うんですよ。

失敗に気づくために

知らず知らずのうちに、私たちも失敗をしていると。

例えば、このインタビューにしても、日々の業務にしても、失敗か成功かという評価はすごく難しい。「なにがいけなかったんだろう」「どんな改善の余地があったんだろう」と考えないままに、次だ次だって、どんどん進んじゃうことが多いわけじゃないですか。

特に目標達成の「数字の引力」が組織の中で強いと 、「振り返っている場合じゃない」みたいな空気になったりもしますよね。「数字が上がってない。じゃあ次はいつまでになにをやるんだ」という話になると、ゆっくりこの1年を内省したうえで、「これが本質的な課題ですよね」だなんてなかなか考えづらいし、言いづらい。

そういう「ラットレース」に自分がとらわれている構造に気づかずに、ひたすらダッシュをしている、みたいなそういう組織が多いのかもしれません。

だとすると、失敗に気づくこと、そのためには「振り返り」が大事なのでしょうか。

「組織のスピードを一旦落とす」みたいなことはたぶん、どの組織にも必要なことなのかもしれないですね。

「そもそもなんのためにやってるの?」「この目的のために、この手段は本当に適切なんだろうか」と考える癖をつけないと、一気にラットレースにとらわれてしまうんだなと。それこそ、本当に大きな失敗の入り口かもしれない。

あとはやっぱり「対話」なんだと思います。組織の中で対話がなされているか。

「あなたの会社では対話していますか?」と聞くと、「している」と答える経営者は多いですが、その対話の正体はなにかっていうと、上から下にメッセージを伝えているだけだったりするんですよね。

最近は「1on1」など定期的に上司と部下の対話を設けている組織も増えていますね。

1on1にしても、使い勝手のいいマネジメントツールになっている場合があります。対話をしているようで、その正体は一方的な指示出しや進捗確認みたいになってしまっている。

「対話」というのは「対の話」なので、リアクションがないと成立しないんです。上からのメッセージに対する疑問だとか、異論反論をちゃんと受け入れる仕組みがありますか、と。それを踏まえて、「対話を通じて、当初の考えから進化していますか?」というのは結構大事なポイントです。

ボトムアップで下から意見を得て、「そうか、確かにそうかもね。だったらどうしたらいいかな?」みたいな、 改善提案がなされているかとか。これができてはじめて双方向の対話になりますが、できている会社ってあんまりないのかもしれません。

組織で対話ができていなかったために失敗した分かりやすい例としては、本の中でネットフリックスが挙げられていましたね。

ネットフリックスは2011年に、郵送によるDVDレンタルビジネスと動画ストリーミングビジネスを切り離すという施策を打ち出して失敗しています。まだストリーミングが主流になっていないころで、施策もタイミングも、さらに顧客への伝え方も悪かった。

この構想については、後から振り返ってみたときに「絶対に失敗する」と思っていた役員や社員が多数いたことが判明しています。トップの意見が強すぎて、社員が口をつぐんでしまっていたんですね。

この反省から、ネットフリックスでは新たなアイデアが出たときに、かならず反対意見を受け入れるプロセスを組み込んでいます。

すべては「色のない経験」である

ということは、組織が失敗から学んで成長につなげるには、反対意見を受け入れる機会を仕組み化したり、定期的に「振り返り」をしたりする工夫が必要でしょうか?

本来は3カ月に一回だとか、ある間隔で区切って議論をすべきだと思うんですが、なかなかそういう時間が取れないし、取れても形骸化していく……みたいなことって結構あるんでね。つまり、そこに本質的な意味を感じてないと難しいんですよ。

かといって、「こうすれば成功する」という鉄則はない。そういう単純化されたノウハウを求めるがゆえに失敗する、という構造がやっぱりあるんだと思います。

抽象度を高くすると、「考えない組織」というのが失敗製品を生み出したり、倒産したりする。「短距離」「効率性」みたいなことにとらわれすぎて、ダッシュして、そのまままっしぐら。回り道や無駄みたいなところにあえて価値を置くことが大事なんだと思います。

ただし、これにも前提があって。30日後に倒産するみたいなときにこれをやっていると、それこそすぐに死んでしまう。そのとき組織が置かれている状況を、よく把握し、踏まえないといけません。

では、ラットレースから抜け出すためのマインドシフトは、どうすればいいのでしょうか?

鶏と卵の話になってしまうんですけど、ひと言でいうと、やっぱり失敗しないと分からないということだと思うんですよね。一度成功した人が本質的なマインドシフトをするかというと、たぶんそれってすごく難しいことだと思います。

だから大事なのは、小さな失敗をちゃんと自分で見つけること。そうしないと、取り返しのつかないような本当に痛い失敗をしない限り変われない人間になってしまう。

人間関係にしても「あの時、相手の変化に気づいていればなにか手が打てたのに、私はどうして気づかなかったんだろう」みたいなことって、あるじゃないですか。失ったときにその重さに気づくみたいな。

だから、今日1日でもいいし、1カ月でも3カ月でもいい。ちょっと立ち止まって考えられるようになると、幸せに近づけるんじゃないかな、という気がします。

少し立ち止まって考えることが成功や幸せの第1歩なんですね。失敗を自分で認めるというのは、それでも難しいですが‥‥。

「失敗」とラベリングするから難しいのかもしれません。すべては「色のない経験」と捉えたほうがいいと私は考えています。

成功も失敗もない。経験からなにを学び、なにを次につなげるのか、という思考が大事。私の本にも、そんなことを考えるきっかけにしてほしい、というメッセージが込められています。

株式会社学びデザイン 代表取締役社長 荒木博行

住友商事、グロービス(経営大学院副研究科長)を経て、株式会社学びデザインを設立。フライヤーやNOKIOOなどスタートアップ企業のアドバイザーとして関わるほか、絵本ナビの社外監査役、武蔵野大学で教員なども務める。著書に『自分の頭で考える読書』(日本実業出版社)、『藁を手に旅に出よう』(文藝春秋)、『見るだけでわかる! ビジネス書図鑑』シリーズ(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『世界「倒産」図鑑』『世界「失敗」製品図鑑』(日経BP)など著書多数。

[取材・構成] 山本直子 [編集] 岡徳之

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?