SAPジャパン役員・石山恵理子さんに聞く「計画なき良いキャリア」の築き方

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

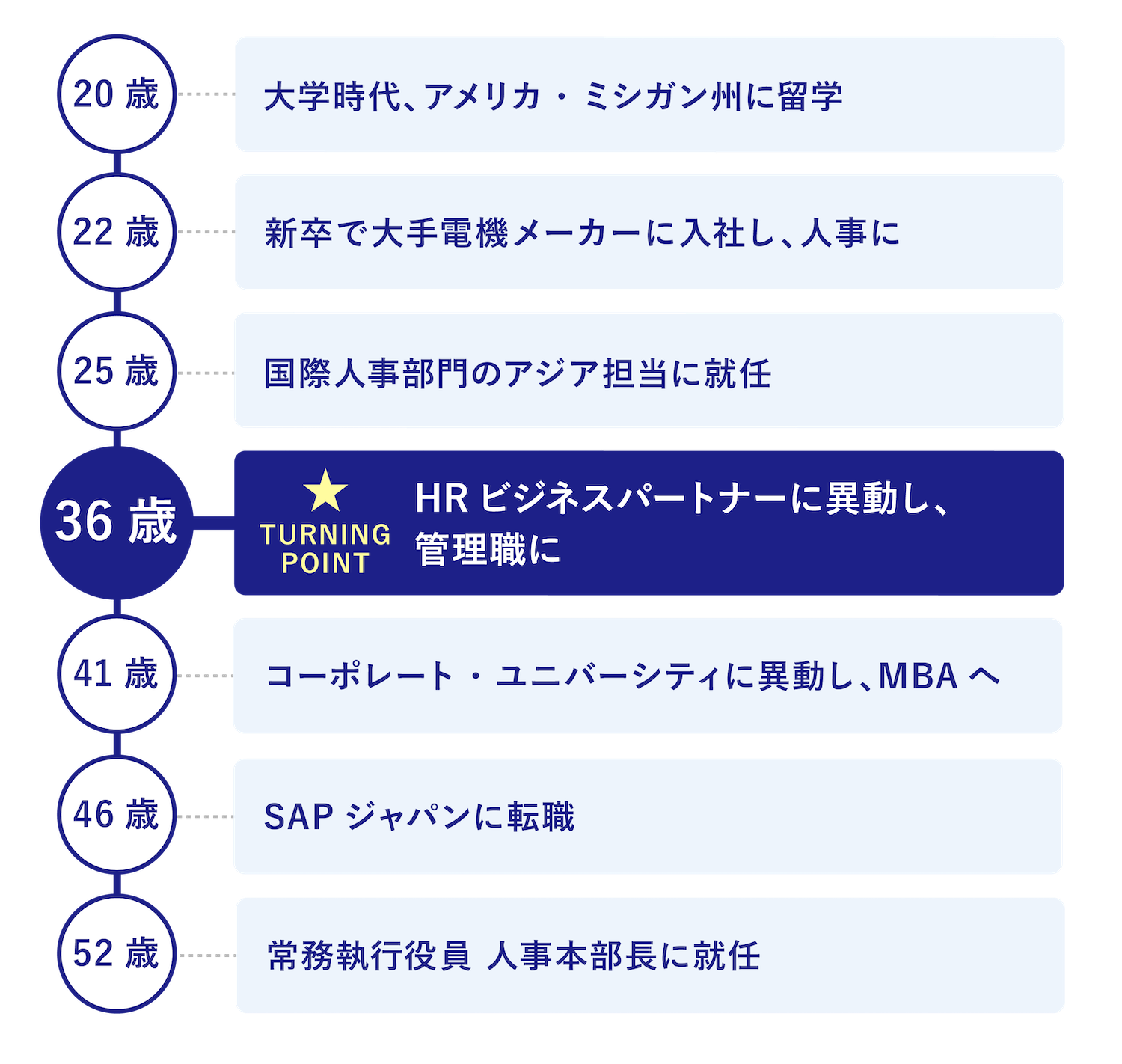

世界145カ国に人材を抱えるヨーロッパ最大級のIT企業SAP。この日本支社で「HRダイレクター(人事本部長)」を務める石山恵里子さんは、SAPジャパンの人事のヘッドであるばかりでなく、同社の常務執行役員として経営にも携わっています。

大手日系メーカーの人事畑から始まった石山さんのキャリアは、どのように発展したのでしょうか。石山さんにこれまでの歩みとキャリアパスを作るヒントを語っていただきました。

SAPジャパン株式会社 常務執行役員 人事本部長 石山恵里子

2021年3月より現職。2015年にHRビジネスパートナーとしてSAPジャパン入社。SAPの人事戦略の実現のほか、人事領域におけるテクノロジーの活用やデジタルトランスフォーメーションに関与。SAP入社以前には、富士通株式会社の人事部門で20年以上の経験を積んだ。明治学院大学英文学科卒、早稲田大学大学院経営管理研究科修了。

会社が用意してくれた仕事

―もともと海外との接点が多い環境で育たれたのでしょうか?

私は海外経験はなかったんですが、父が海外で仕事をしていて、外国人とか同性のカップルとか、いろんな人がまわりにいました。今思えば、「多様性」みたいなものを早くから経験させてもらっていたのかもしれません。

学生時代には3カ月間、大学のプログラムでアメリカのミシガン州に行かせてもらったことがあります。

そこでは、宗教上の理由で学校に行けない子どもたちがコンピュータを使って家で学ぶ「ホームスクーリング」を目の当たりにしました。勉強は家でやって、人的ネットワークは教会で作る、という生活です。日本にないものがいっぱいあるんだな、と衝撃を受けましたね。

―そういったカルチャーショックを仕事にも活かそうと思われたのですか?

こういう経験を糧にして、自分のキャリアにつなげましょうというような賢さはなかったんですね(笑)。

ただ、新しいモノごとを知ってそれを取り入れてやってみる、というのはすごく面白そうだと思いましたし、ホームスクーリングも日本にはないだろうと思ったので、就職活動のときにはこれを材料にして、大手電機メーカー富士通の面接を受けました。

SE(システムエンジニア)のことをなにも知らないままに、SEを希望していましたが、富士通に採用された後は人事部門に配属されました。それが人事の世界に足を踏み入れたきっかけです。

ですから、私の意志というよりは会社が用意してくれたジョブでした。同期の中には希望と違う配属でショックを受けている人もいましたが、私は選んでもらったのであれば、そこで頑張ってみようかな、という感じでした。

英語ができなくても海外畑、目の前の仕事で貢献

―人事ではどういうお仕事を?

最初の3年は、研究所の人事部隊を立ち上げる仕事をしました。研究員を海外に派遣する際の人選のやり方やビザ、税務、給与などを含んだパッケージを作って、研究所に導入するプロジェクトです。

英語ができないのに、「海外と教育」という緩やかな括りにカテゴライズされた瞬間でした。それでも仕事は面白かったし、小さいころから多様性の中にいた経験の延長線上に仕事を用意してもらえた感じで、すごくありがたかったですね。

人事部門では、3~5年のローテーションで仕事をひと通り経験することになっていて、次は国際人事部門のアジア担当になりました。海外駐在員の報酬や福利厚生にまつわる規則を変えて、駐在員の生活を守りながらコストを適正化し、日本から大勢の駐在員をアジアの製造拠点に派遣していくのを担いました。

―それまでは「海外と教育」というカテゴリーでしたが、そこでは新たにチャレンジがありましたか?

「ビジネス」の軸が入りましたね。それまでにも海外の人と仕事をする楽しさは感じていたものの、それ以上に、やっぱり国をまたいでビジネスをするということは、いろいろなルールがあったり、私たちの常識が通じなかったり、イデオロギーが違ったり……と、その複雑性を理解しました。

いつまでにこのぐらいの規模の工場を作って、そこに人を出さなければならない、という確実なニーズがある中で、やらなきゃならないことがいっぱいあったので、いちばん体力的にきつかった時期だと思います。

その仕事を4~5年やったあたりで、今度はITバブルがはじけて、逆にアジアの工場を畳まなければいけなくなって。

そのタイミングで会社は欧米の企業を買収して、会社としても私としても「グローバル」を本格的に意識するようになりました。その過程でヨーロッパ側から学んだり、一緒にできることを探っていくプロジェクトに携わりました。

―「海外と教育」「ビジネス」「グローバル」と、時代の要請に合わせて順風満帆なキャリアパスを歩まれていますが、それは計画的だったのでしょうか?

まったく戦略的ではないです(笑)。会社はグローバルにビジネスをしていましたが、当時売り上げの70%ぐらいは日本でした。

やっぱり日本のビジネスやそこに関わる人をターゲットにした組織や制度作りが「本流」だったんです。ですから、海外担当の私は本流ではなかったと思います。

必要にかられたMBA、「本流の人事」で訪れた転機

―そして「グローバル」の次はどんなお仕事を?

次は「コーポレート・ユニバーシティ」に異動になりました。これも計画的ではなくて、最初にアサインされた人が断ったので、私にお鉢がまわってきたという(笑)。そこでは経営者育成のためのプログラムを作って運用する、というのを6年間やりました。

経営学者の野中郁次郎先生にナレッジを提供してもらうのですが、まずは先生の言っている用語が分からない。それでは仕事にならないということで、早稲田のビジネススクールに2年間通いました。

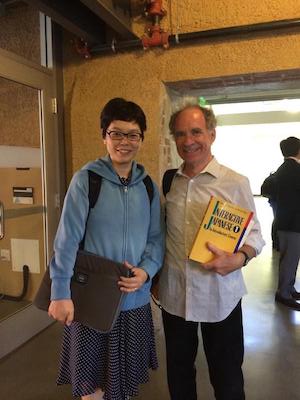

それは社会人向けのコースで、仕事の後と土曜日に通って、睡眠時間2時間ぐらい。とにかく必死で、もう二度とできないと思います(笑)。コーポレート・ユニバーシティのプログラムでは毎年シリコンバレーにも行っていて、本当に刺激的で貴重な6年間だったな、と思います。

でも、その後に「HRビジネスパートナー」に異動して、そのタイミングで管理職となり、いわゆる「本流の人事」をする中で、初めて自分のキャリアと向き合うことになりました。

―「本流の人事」というのは、日本国内の人事ですか?

そうですね。先輩たちも「この先さらに人事のキャリアを積んでいくなら、やっぱり現場の人事を経験しなくちゃダメだよね」という感じで、私の育成を考えてくださったんですが、私はそこで壁にぶつかっちゃったという。

そこではもう、やらなきゃいけないことはきちんとすべて洗い出されていたし、私より優秀な人が上にも下にも横にもいっぱいいて、「私、要るのかな?」と悶々と考えてしまったんですよね。

「自分が本当にやらなければならないことはなんだろう?」とか、「グローバルを少しかじりながらも、グローバルビジネスの本流に入った経験がないまま、キャリアをまっとうしていっていいのかな?」とか、ここで初めて自分のキャリアのことを考えることになったわけなんです。

日系で経験したことを「外資」で活かす

―そこで転職活動をされることに。

はい。ビジネススクールを出ると、人材会社とかに名前が広まるんですよ。そこで声をかけてもらって、SAPの面接を受けました。はじめての転職で、1社しか面接を受けずに、そこで決めてしまった。これもまた計画性がないんですが(笑)。

―SAPという会社のどのあたりが「自分に合っている」と感じたのでしょうか?

SAPは、インタビュープロセスがそのまま人材の育成プロセスになっていたのがすごくよかったです。インタビューを受けたらすぐにフィードバックがきて、「おそらくこういう質問が来るから、準備しておきましょう」と、丁寧に対応してもらえました。

例えば、「あなたの弱みは一つの会社しか経験していないこと。これはグローバルの視点で見ると『変化を嫌う人』に見えてしまうので、これを強みに変えて、自分のキャリアを説明したほうがいい」と言われたんですね。

だから私は、「たしかに一つの会社にはいたけれど、常に新しいチャレンジをやってきました」というトーンの話をしました。

それから、当時のSAPジャパンの社長と、すごくオープンに話をさせてもらう機会もあったんですよね。「一人の候補者が社長と話をさせてもらえる会社なんだ。なんてフラットなんだ」と思ったのも決め手になりました。

―日系から外資系企業への転職でしたが、知識やスキル面のフィット感はいかがでしたか?

同僚との面接の中で、外資系と日系でやっていることは意外と変わらないということに気づきました。

自分の経験やスキルは生かせそうなので、外資への転職というのは「別世界に行くことではない」と思ったし、インタビューした人もたぶん即戦力になると思ってくれたんだと思います。

実際に入ってからも、人事の方針とか戦略とか、大事にしているものはさほど違わないというのは、大きな発見でしたね。特にドイツ系の会社なので、長く働いている人も多いですし、育成して登用するということを当たり前にやっていて、そういう意味では日本の会社と非常に似ています。

―逆に違いに驚くことはありましたか?

最初の5年間は「HRビジネスパートナー」として営業を支える人事をやっていましたが、スピードがとても速く、そこに着いていくのは本当に必死でした。

しかも、SAPは「デザインシンキング」を経営に生かしている会社なんですよね。一般的に人事制度って、ちゃんと作って組合交渉して、きちんとしたものを導入して、その後はあまり直さない……というのが基本。

なんですが、SAPの場合、試作プログラムを作って、限定数の社員にまず活用してもらって、「いいプログラム」となったら全世界展開して、おかしかったら直す……というアジャイル的なやり方なんです。そのスピード感とか発想の転換みたいなものに、最初は苦しみながらやっていました。

―そして現在は人事本部長。

入社後6年目に、当時の上司が海外異動になるということで、そのオープンポジションに応募して、最終的にこのポジションに就いたのが、今年の3月です。

私は英語でのコミュニケーションの問題もあって、はじめは応募する自信がなかったのですが、上司が常にモチベーションを上げてくれたし、最終的には自分でチャレンジする道を選びました。

SAPジャパンのHRヘッドの役割は3つ。一つ目は日本のことをグローバルに伝える「アンバサダー」。二つ目はグローバルでやろうとしているものを日本側に伝える「トランスレーター」。そして三つ目は、報酬や採用などバラバラのレポートラインをまとめていく「オーケストレーター」。

この三つをまずはしっかり果たしたい、と思っているところです。

―さらに、常務取締役員として経営にも携わっておられますよね?

人事のリーダーになるという意識はありましたけど、役員になるというのはすっかり私の頭から抜けていました(笑)。人事本部長になったら、常務取締役員の役割も与えられます。

今はSAPジャパンの経営メンバーに、2週間に1回ぐらいの頻度でメンタリングをしてもらっていて、彼らが経営者としての私を育成しているところです。経営者の一員としてコミットして貢献していく、というのが次のチャレンジだと思っています。

振り返れば、轍(わだち)がある

―率直にお尋ねしますが、どうすれば外資系企業の要職に就く、石山さんのようなキャリアを築けるのでしょうか?

私はビジネススクールの先生に、「キャリアという言葉は『車の通る道』から来ているんだよ」と教えてもらいました。「振り返ってみたら轍(わだち)がある。自分の走ってきた跡がついている。これもキャリアなんだよね」って言われたんです。

私のキャリアはまさにそうで、自分自身はあまり先を思い描かずに進んできたけど、振り返ってみたら轍があって、ストーリーになっていたという。

ですから、理想的なキャリアにならない、見つからないと悩んでしまうのはもったいなくって、それよりもやっぱり今あることをしっかり実行して、貢献して、実績を積み上げていく、という轍の描き方もあるんじゃないかな、と思います。

―なるほど。目の前にある仕事をしっかりやっていくことでキャリアが描けていく、と。

そうですね。キャリアについて、ビジョンを持つというのはもちろん大事だと思うんですが、それをまっとうするためにも、やっぱりビジネスにどれだけ貢献できるか、がすごく重要なんじゃないかなと思います。

目の前にあることをしっかりやっていくことで、きちんとキャリアが描けていくという、そういう順番もあるんじゃないか、と。そうするとその先に、私の場合はこのポストがありましたが、みなさんにふさわしいポストというものが待っていると思います。

[取材] 岡徳之 [構成] 山本直子

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?