グーグル、アップル、フェイスブック・・・ 世界的企業がこぞって「哲学者」を雇う理由

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

組織開発しようにも若者のことが分からない。新商品を開発しようにも市場のニーズが分からない。さらには人工知能やバイオテクノロジーなど最先端技術の急速な発展により、未知の経営的判断が求められるようになっています。

こうした「正解のない時代」に突入したことで、欧米ではいま、ビジネスに哲学を活用する動きが増えています。多くの世界的企業が哲学コンサルティング企業の門を叩き、企業内に専属の哲学者を抱える企業も出始めているといいます。

日本のビジネスパーソンにも哲学を扱った本が多く売れていますが、こうしたトレンドもまた世界的な潮流の中にあると考えていいのでしょうか。「ビジネスに哲学を活用する」とはどういうことなのか、日本初の哲学コンサルティング企業であるクロス・フィロソフィーズの代表であり、哲学者、上智大学非常勤講師の吉田幸司さんに伺いました。

世界で広がる「哲学コンサルティング」

―哲学をビジネスシーンで活用する動きが増えていると聞きます。

世界的には「哲学コンサルティング」の導入が急速に広がっています。哲学コンサルティングとは、哲学的な知見や思考法、態度や対話をなんらかの仕方でビジネスや組織運営に応用することを指します。

例えばスカイプやツイッター、フェイスブックは、哲学者アンドリュー・タガードが設立したアスコルという哲学コンサルティング企業のクライアントです。グーグルやアップルはインハウス・フィロソファー=企業専属哲学者をフルタイムで雇っています。こうした企業専属哲学者は、経営会議をより本質的なものへと導き、経営者へ直接助言を与えることから、CEOなどと並ぶ呼称としてCPO(Chief Philosophy Officer=最高哲学責任者)と呼ばれることもあります。

―具体的には企業のどんな課題を解決しているのでしょうか?

企業理念や倫理規定の策定と実行、社員間のコミュニケーションの改善、チームビルディング、社員の哲学的思考法の養成など、適用範囲は広範に及びます。

例えばグーグルの専属哲学者デイモン・ホロヴィッツ(現在は退官)は、エンジニアとしての才能と技術も兼備していて、パーソナライズ機能やプライバシーの問題などに関わる開発を倫理的観点から主導していました。

また、先ほどご紹介した哲学コンサル企業アスコルは、クライアント企業の幹部研修などに哲学者と対話させるプログラムを提供しています。例えば「どうすれば私はもっと成功できるだろうか」と考えている幹部に対して、哲学者が「なぜ成功しなくてはならないのか」「そもそも成功とはなにか」などと問いを投げかけることで、先入観を取り除いたり、新しい視点を得るのを助けたりするのです。

ちなみに、ここまで米国の例ばかりを取り上げましたが、欧州でも同様の動きは広がっています。オランダにはニュートリビューム、ドイツにはプロイェクト・フィロゾフィという哲学コンサルティング企業があります。

―なぜいまビジネスに哲学が求められているのでしょうか?

理由は大きく二つあると思います。

一つは、従来のメソッドが通用しなくなっていることです。例えば、大企業はこれまで、市場のニーズを知るために何千万、何億円を投入してマーケットリサーチを行ってきました。ですが、こうした従来通りのメソッドだけでは、人々がなにを求めているのか、なぜ商品Aは売れるのにBは売れないのかといったことはもはや分からなくなっています。VUCAと言われる複雑性の増した時代の中で、そもそもなにが問題なのかも、どうすればその問題を解決できるのかも見えにくくなっています。

もう一つは、従来のメソッドが通用しないという過去目線とは逆に、未来に向けてなにをなすべきか、なにを達成したら成功なのかも分からなくなっていることがあると思います。今回の新型コロナウイルス感染症がまさにそうですが、仮に5年後10年後のビジョンを立てたとしても、ビジネスのルールが変わってしまったらまったく意味をなしません。そうした「未来に向けた施策への確信のなさ」も一方ではあります。

グローバル化が進む中で、価値観はどんどん多様化・細分化していますし、AIやロボット技術をはじめとするテクノロジーの進歩が新たな倫理的問題を生み出してもいます。そのような中で、企業にはデータに基づく分析だけでは解決できない、答えのない問いと向き合うことが強く求められています。「自社はなにをなすべきなのか、なすべきではないのか」「なぜその事業を展開するのか」といったことを突き詰めるのに哲学者の洞察が役立つと考えています。

日本におけるブームと「本来の哲学」とのギャップ

―日本でもビジネスパーソンの間で哲学ブームが来ていると言われます。

確かに哲学への注目度は高まっていると思います。出口治明さんの『哲学と宗教全史』や山口周さんの『武器になる哲学』など、哲学に関連したたくさんのベストセラーが出ています。ぼくも2月に『哲学シンキング』という書籍を出させてもらいましたが、ありがたいことにメディア出演のご依頼をたくさんいただいています。哲学ブームが来ている実感はありますね。

ですが、問題はそこで言う哲学、あるいは哲学ブームがなにを指すのかではないでしょうか。

―どういうことですか?

いまの日本の哲学ブームには二つの流れがあるように思います。一つは、「プラトンはこう言った」「ニーチェはこう言っている」といった、哲学や哲学史に関する知識としてのブーム。もう一つは、そうした哲学の教養がこれからのビジネスパーソンには必須で、ビジネスや日々の悩みに答えを与えてくれるという流れです。

しかし、ぼくはその両方に対して「本当にそれは哲学なのか?」と問いかけたいと思っています。前者については、例えば「プラトンのイデア論とはなにか」といったことを知識として身につければ、それは哲学であると言えるのか。一方、後者に対しても「ビジネスの現場で哲学を活かすって、具体的にどういうこと?」という点が抜け落ちているように思うのです。

哲学や本質を突き詰める必要があることには、みなさん気づき始めているのだと思います。ですが、そこで理解されている哲学とか本質を突き詰めるということが、どれだけ本来の哲学と合致しているかというと、そこは疑問を抱かざるを得ません。

―「本来の哲学」とは?

例えば『ニーチェの言葉』というベストセラーがありますが、日本では哲学が格言や人生訓のようなものとして理解されているように思います。「普遍的な善とか美のようなものはない」「人生は無意味だ。その無意味を積極的に引き受けて、自ら価値を創造して生きよう」といったニーチェの残した思想が、そのまま自己啓発のために使われていたりします。

けれども「本来の」といいますか、2500年以上前に古代ギリシャで始まった哲学は、少なくともプラトンやニーチェの言葉を鵜呑みにするようなものではありません。むしろ「ニーチェはこう言っているが、本当にそうだろうか」「なぜそう言えるのか」「もし●●ならどうだろうか」などと問いかけ、筋道を立てて考えるのが本来の哲学的な態度です。

日本ではそこが勘違いされて、単なる教養で止まっているように見える。そのことが非常にもったいないと感じます。

問いの力で議論を意図的に崩し、発想を広げる

―御社はそんな日本において「哲学コンサルティング」を提供しています。欧米で普及しているものと比べてどんな特徴がありますか?

欧米の哲学コンサルティングには企業・経営理念の構築や根拠づけ、倫理規定・コンプライアンス策定といった経営レベルのものが多いのに対して、日本の場合はコンセプトメイキングやマーケティングリサーチ、アイデアワーク、人材育成・社員研修など、もう少し実用レベル、プロジェクトレベルの依頼を受けることが多いです。

例えば、若手社員を育成するためにかなりの予算をかけて社員研修をやっているのに成果が出ない。研修を通じて「10年後のビジョンを持とう」などと働きかけても、なかなか自発的・積極的に働いてくれないし、すぐに辞めてしまう。こうした悩みを抱える企業から「若い社員にもっと長く働いてもらえるようにしてほしい」「社員同士のコミュニケーションをもっと活発にしてほしい」といった形でしばしば依頼されます。

―どのようにして解決するのですか?

持ち込まれた課題に対していきなり答えを出そうとしてもうまくいきません。そもそもの課題設定が間違っていることが多いからです。そのため、こうした依頼が持ち込まれた時にはまず、そもそもの課題設定を問い直すことから始めます。

先ほどの社員研修の例で言えば、「10年後のビジョンを持たせれば若い社員は積極的に働くだろう」という前提になっています。ですが、この前提は本当に正しいのでしょうか。

われわれが「哲学シンキング」と呼んでいる、哲学的思考を用いたワークショップで若い社員と対話してみると、いまの20代は「長期的なビジョンを持ちたくない」と考えていることが明らかになっていきます。あるいは「大きな生きがいや働きがいは重荷になるからいらない」と言う人もいます。

上司側は自分たち世代の当たり前の価値観に則って、良かれと思って「生きがいを持て」「働きがいを持て」「10年後のビジョンを持て」と教育しようとするのですが、いまの若い人は「10年後を見据えたところで、会社なんていつ潰れるか分からない」と悟っているし、インターネットを通じてよその会社の情報もたくさん手にしているので、「一つの会社に勤め上げたい」などと思っていません。むしろ「2、3年で仕事を変えたい」とか、場合によっては「もっと短期間でスキルアップを実感したい」と考えています。ワークショップをやると、実際にそうした意見が出てきます。

つまり、「若い人にどうやって将来のビジョンを持たせるか」「同じ会社でどうやって働き続けてもらうか」といった最初の課題設定は間違っていたということです。若い人の価値観に合わせるなら、解くべき課題は「いかにして短い期間で成長を実感できるような職場環境を作れるか」「同じ会社内でも、いろいろな仕事や体験ができるようにするにはどうしたらいいか」。そうした課題設定で社員研修なり職場環境なりを改善したほうが成果が出るはずと分かります。

―安宅和人さんの『イシューからはじめよ』という本がありますが、取り組むべきイシューを見つけるのに哲学的思考が有効ということですか?

その通りです。「これからは問題解決ではなく問題発見力が大事だ」と説く本はほかにも多いですが、「では実際にどうやって問題を発見すればいいのか」を教えてくれるものはありません。そこで先ほど「本来の哲学」と表現したような哲学的思考が役立ちます。

「なぜ10年後のビジョンを持たないといけないのか」「もし5年後に会社が潰れてしまうとしたらどう行動するだろう」などと前提を疑い、問いに問いを重ねる思考法が有効に働く。特に、複数人による対話によってそれを行うことで、本人も気づいていなかった新たな視点が引き出されるのです。

―そうした対話をファシリテートするのが吉田さんら哲学者の役割ということでしょうか?

そういうことです。議論というのは、完全に野放しにすると拡散してしまってまとまりを得ません。逆に、ロジカルシンキングやクリティカルシンキングを使ってすべて論理的・合理的に進めてしまっても、あるフレームの中で発想することになって斬新なアイデアは生まれません。

そのため、ファシリテーターは参加者の議論をロジカルに構造化しつつ、「でもこっちの視点もあるよね」といった形で議論を崩す必要もあります。言ってみれば、自然を生かしつつ整える「木の剪定」に近いイメージです。

この「議論を崩す」際にカギになるのが「なぜそうなのか?」「本当にそうなのか?」「そもそも●●とはなにか?」「もし●●ならどうだろう?」といった哲学的な問いです。こうした問いの力をうまく使いながら発散と収束を繰り返すことで、新しいインサイトの発見へと導く。ですから、問題発見であると同時に問題解決にもなっているというわけです。

4+1ステップで、哲学的思考は誰にでもできる

―「これからのマネジャーの役割はメンバーの力をうまく引き出すファシリテーター的なものになる」とよく言われます。吉田さんのやり方を学びたい人は多いんじゃないでしょうか。

問いを軸にしたファシリテーションは、実は哲学科の出身者からしたら普通のことです。例えばプラトンの著作などはもともと対話篇で書かれています。「正義とはなにか」「勇気とはなにか」といったことについていろいろな人と問答を繰り返す。その問いと答えを積み重ねる中で本質に迫っていきます。

ですが、一般の人からすると、問いに対して答えではなく、さらに問いを重ねるこうしたやり方は衝撃として映るようです。講演会やワークショップなどでファシリテーションをしていると、参加してくれた方から「そのファシリテーションの仕方、すごいね」「どうやってるの?」と聞かれることが度々ありました。こうしたニーズを受けて、哲学的思考を誰にでもできるメソッドにしたのが「哲学シンキング」です。

―どんなメソッドなのですか?

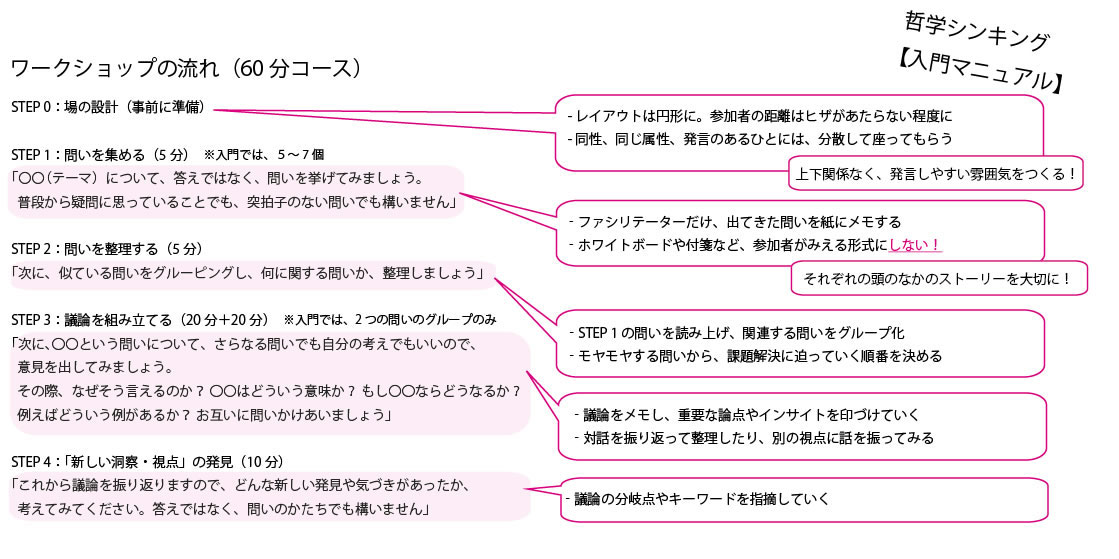

ステップ0と1〜4の計5段階からなります。順を追ってご説明しましょう。

ステップ0は場の設計。哲学シンキングではすべての参加者がフラットな関係で議論・対話できる必要があるため、実際に議論・対話を始める前に準備をします。例えば、レイアウトは円形にして参加者同士の間隔を調整する。発言力のある人は固まらずに離れて座ってもらう、など。そうすることで、できるだけ上下関係なく発言しやすい雰囲気を作ります。オンラインの場合は、雑音が入らないように接続環境を整えましょう。

その上で、ステップ1としてまず行うのは「問いを集める」こと。よくあるアイデア出しの会議だと、お題についていきなりアイデアを出し始めるかと思うのですが、そうするといい答えを出そうとして発言数が減ってしまったり、もともと持っているフレームの中で発想してしまうので新しいアイデアが出にくかったりします。哲学シンキングでは答えではなく問いを集めることから始めます。ファシリテーターは「●●について、答えではなく問いを挙げてみましょう」「普段から疑問に思っていることでも突拍子もない問いでも構いません」などと促します。

次に、出てきた問いをいくつかのグループに分けます。これがステップ2です。例えば、病児保育の事業を行っているNPO法人で「寄付者マーケティング」をテーマにやった対話では、「そもそも寄付とはなにか」「なぜ寄付をするのか」「いいことをするとはなんだろうか」「いいことと悪いことの違いは?」「社会貢献をするとはどういうことか」といった問いが挙がりました。最初の二つは「寄付について問う問い」、後の三つは「良さや貢献について問う問い」とグループ分けできます。

続くステップ3では、ステップ2で分類したグループそれぞれについて議論・対話します。先ほどの例で言うと、まずは「良さや貢献について問う問い」について「さらなる問いでも自分の考えでもいいので、意見を出してみましょう」「その際には、なぜそう言えるのか、●●とはどういう意味か、もし●●ならどうなるか、例えばどのような例があるかなど、お互いに問いかけ合うようにしましょう」と促します。実際に参加した職員からは「社会貢献という言葉に違和感がある」「いろんな人からいいことをしていてエライねと言われるが、別にいいことをしたいと思ってやっているわけじゃない」「意識高いと思われるのがちょっと嫌だ」「道でおばあさんが倒れていたら、誰だって大丈夫?と声を掛けるはず。それと変わらない」といった意見や問いが出ました。

ポイントは、ここであえて議論のテーマをもう一つ別の問いのグループに変えることです。今度は「寄付について問う問い」について対話をする。そうすると、寄付者による寄付という行為も実は先ほどの「おばあさんを抱き起す」のと同様のアクションなのではないかという話になり、寄付者が寄付をするのも「いいことをしたい」とか「社会のために」というよりは、単純にこの活動に貢献しているというだけ、いくつも選択肢がある中で単純にこれをやりたいからやっているだけなのでは?というインサイトに行き着きます。半強制的にBの視点へと切り替えることで、Aの視点で考えていただけでは見えなかった新たな視点が見つかったのです。

最後のステップ4では、こうしたすべての議論を俯瞰的に振り返ります。そうすることで、それまでは自分たち自身が「社会貢献しましょう」といった訴求・PRで寄付を募っていたことに気がついていきます。職員たちは「いいことをしている」風に見られることに違和感を感じていたわけですが、それはほかならぬ自分たち自身の発信の仕方の結果だったのです。そう気づいたことで、それまでの「社会貢献しよう」「いいことをしよう」という訴求の仕方から、「この課題を一緒に解決しましょう」といったビジョナリーな訴求の仕方に変えていくという結論につながっていきました。

このように、哲学シンキングでは問いに問いを重ねることで議論を進めていくこと、また問いをグループ化し、それぞれについて議論することにより、固定的な観念体系を破壊し、誰もが新たな問いや発見を成果として得られるようにデザインされています。

いま求められる「答えのない問いに向き合い続ける」覚悟

―お話を伺っていると、閉塞感の漂う現在の日本のビジネスシーンで哲学シンキングが必要とされる理由が分かった気がします。それにしても、なぜ日本では哲学の理解や活用が遅れているのでしょうか。逆に言えば、なぜ欧米人はいち早く「問い」の重要性に気づけたのだと思いますか?

これはあくまでぼくの推測ですが、やはり「欧米のほうが哲学の本場だから」というのが大きいのではないでしょうか。例えばフランスでは高校生から哲学の勉強をしています。勉強というより、哲学している。一般人の間で哲学への理解がもともとあります。

日本人の多くが誰かの言葉を鵜呑みにしてしまい、「なぜそう言えるのか」「上司はこう言っているが、本当にそれは正しいのか」と問い続けることができないのは、おそらく教育に由来している気がします。日本の小中高校の教育は覚える教育。決まった答えを見つけることに終始していて、むしろ先生に疑問をぶつけたら怒られるじゃないですか。いわば問いを封じられてしまっているんです。フランス・バカロレアの哲学の問題などはそもそも答えがないわけで、その違いはやはり大きいと思います。

家庭でも「これはやっちゃいけない」「あれはやっちゃいけない」という”しつけ”をしていることが多いですよね。うちにも3歳の息子がいますが、ある時、お米の袋を踏み台にしてテレビボードの上に上がり、その際、袋を破ってしまった。それに対して奥さんが「なんで登ったの!」と叱りつけたことがありました。

ですが、ぼくが改めて息子に「なんで登ったの?」と聞いてみると、「トミカのプラレールが走っているところを上から眺めたかった」のだと息子は言いました。もちろん、お米の袋も破ろうと思って破ったわけではありません。大人の価値観に照らせば悪いことにしか映らなくても、彼の中には彼なりの理由があったのです。

―奥さまの言葉も吉田さんの言葉も文字にするとどちらも「なんで登ったの」。ですが、それが「問い」になっているかどうかで結果が違ってくるのが面白いですね。

これは先ほど例に挙げた、「なぜ若者が積極的に働いてくれないんだ」「なんでうちの会社でずっと働いてくれないんだ」と悩んでいる管理職の話とまったく同じ構造だと思います。「俺は休みでも関係なく働いてきたぞ」「飲み会途中で帰るとは何事だ!」と、自分たちの世界観を前提に若者と接していたのでは、問題はいつまで経っても解決しない。管理職にいま求められているのは、答えを押しつけることではなく、答えの見えない問いと向き合い続けること。そのことがまた、次の世代の問う力を育むことにもつながっていくのではないかと思います。

博士(哲学)/クロス・フィロソフィーズ代表取締役/上智大学非常勤講師 吉田幸司

上智大学哲学研究科博士課程を修了後、日本学術振興会特別研究員PD(東京大学)を経て、現職。哲学の専門知を活用した「哲学コンサルティング」や、組織開発・人材育成・ビジョン構築などに使えるワークショップを実施。哲学シンキング研究所センター長、上智大学客員研究員・非常勤講師、日本ホワイトヘッド・プロセス学会理事、『BIZPHILO』編集長などを兼任。著書に『哲学シンキング』(マガジンハウス)などがある。

[取材・文] 鈴木陸夫 [企画・編集] 岡徳之

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?