「日本人にできないはずがない」自分、家族、社員・・・ 小さな世界で終わらない志を持つには? テラグループ代表・徳重徹さん

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

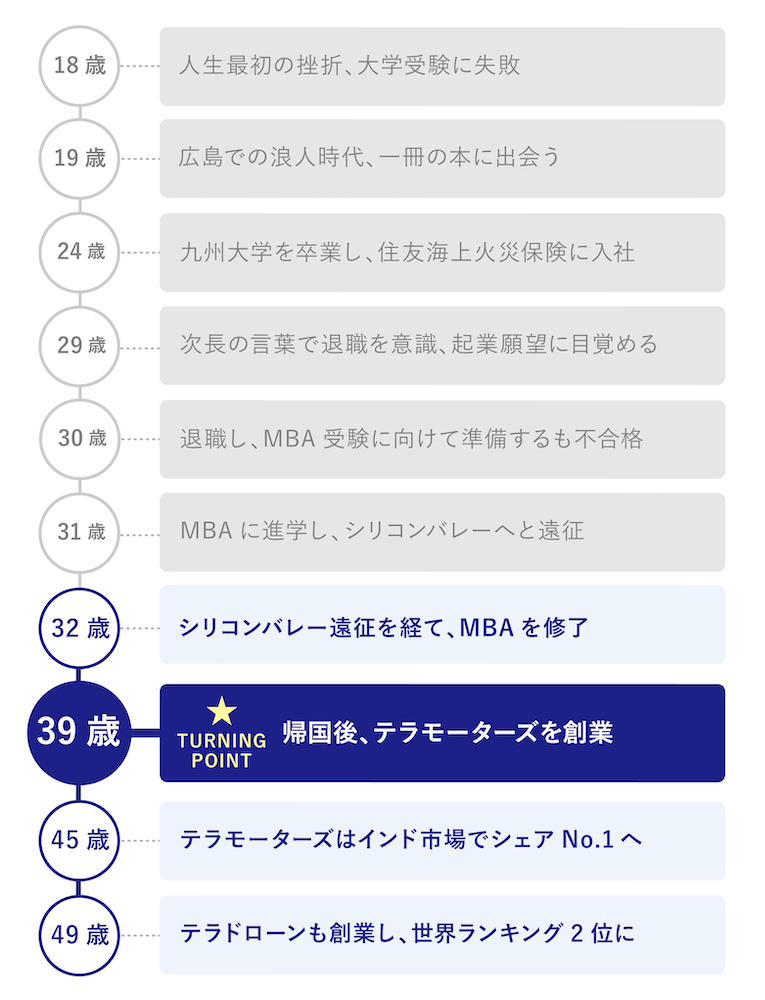

「日本発メガベンチャー」をビジョンに掲げ、「大を成す」「世界でやる」「人生を楽しむ」の3つをモットーに、いくつもの高いハードルを乗り越えてきた起業家、徳重徹さん。

創業したテラモーターズはインドのEV(電気自動車)市場でシェアNo.1、テラドローンは世界のドローン業界ランキングで昨年2位にランクイン。いずれも上場を視野に入れる実績を挙げています。

前編では、そんな徳重さんの起業願望が、挑戦と失敗の経験を経て、執念、そして使命感へと昇華されていったいきさつを伺い、「世界は変えられる」、そう思える人の自信の源泉を探りました。

しかし、徳重さんが前編の最後に投げかけたのは、その野心の対象が自分、家族、社員・・・・・・と小さな世界の中にとどまってしまうビジネスパーソンに抱く不満でした。それは起業家も同じだそう。

どうすれば、自分の小さなコミュニティを守るのではなく、自らの野心を社会や世界とつなげ、より大きなものを目指す志を持てるのかーー?

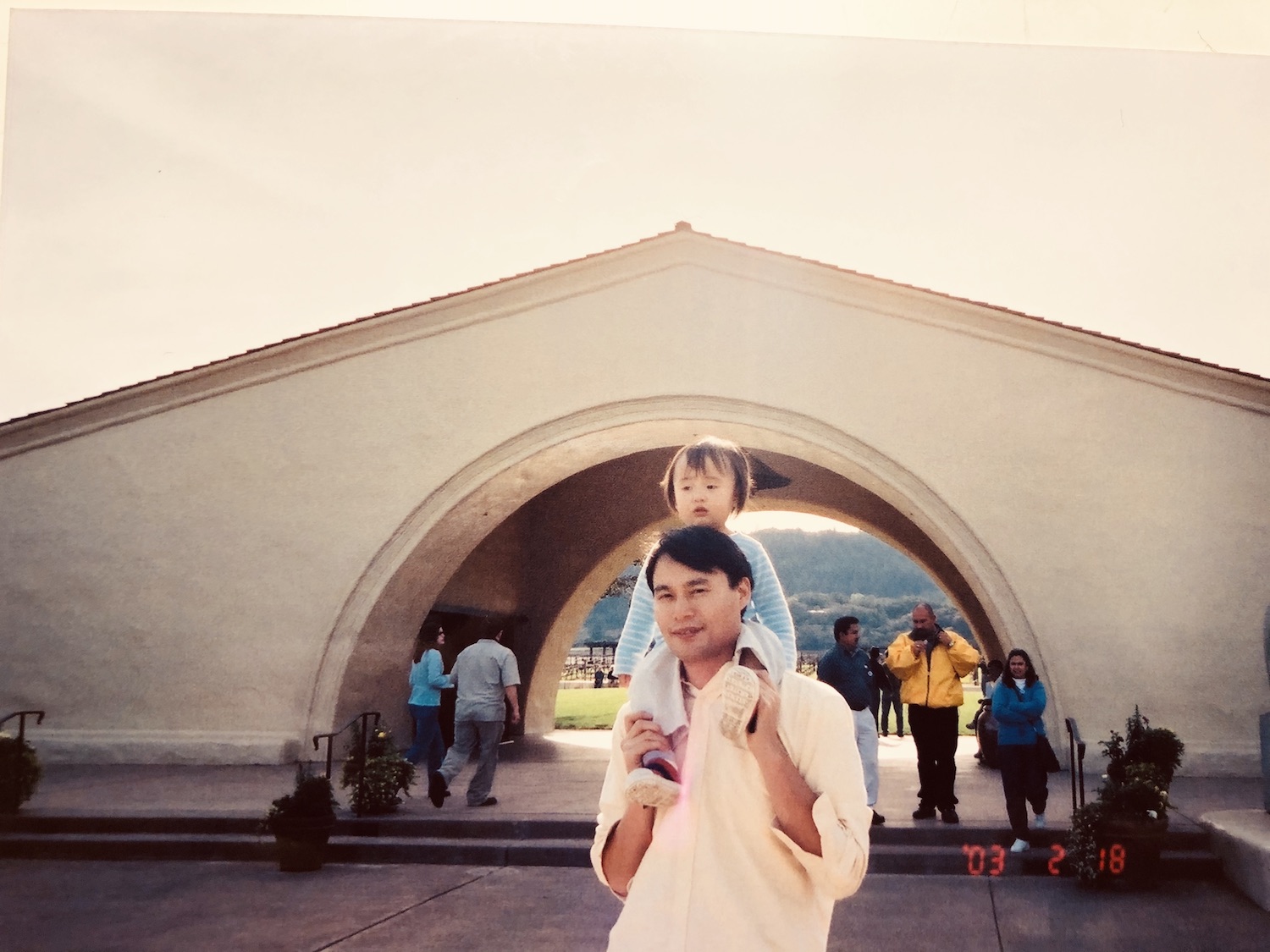

EV、ドローン事業を着想する前後、世界を舞台に活躍する現在に至るまでを徳重さんに振り返っていただき、考えてみたいと思います(写真は2017年9月1日撮影)。

Terra Motors株式会社代表取締役会長/Terra Drone株式会社代表取締役社長 徳重徹

Terra Motors株式会社代表取締役会長/Terra Drone株式会社代表取締役社長 徳重徹

1970年生まれ山口県出身、九州大学工学部卒。住友海上火災保険株式会社(当時)にて商品企画・経営企画に従事。退社後、米Thunderbird経営大学院にてMBAを取得し、シリコンバレーにてコア技術ベンチャーの投資・ハンズオン支援を行う。2010年にEV事業を展開するテラモーターズを起業、アジアを中心に年間3万台のEVを販売する事業に育て上げる。その後、2016年にはドローン事業を展開するテラドローンを設立し、世界で勝てる事業の創出へ挑んでいる。著書に『「メイド・バイ・ジャパン」逆襲の戦略』(PHP研究所)千葉大学大学院融合科学研究科非常勤講師。

シリコンバレーの最低基準「チェンジ・ザ・ワールド」の衝撃

「大を成す」という思いはいつもあったけれど、最初はエゴ的な世界で自分が表に出ていました。自分がどうキャリアを磨くか、自分の市場価値をどう上げるか、という。それが一変したのは、アメリカMBA時代に、シリコンバレーを訪れた時のことでした。

シリコンバレーで通産省(現経済産業省)の人に、「君は産業をどうやって作るんだ?」と聞かれたのが、自分がやりたいことと社会が接点を持ったきっかけでした。

実際に目と鼻の先に「グーグル」があって、彼らが産業を作るのを見ていました。シリコンバレーの人たちは実際、「チェンジ・ザ・ワールド」みたいな文脈で事業をやっていることが多かったんです。

一方で日本のベンチャーは上場したら終わり、みたいな「小ベンチャー」ばかり。日本のベンチャーキャピタルも、その会社が最終的に上場できるかどうか、そのためにはビジネスモデルはどうか、みたいな発想ばかり。

向こうのベンチャーキャピタルは、少なくともその会社が大ホームランを打つかどうか、つまり社会にインパクトを与えるかどうか、を最低基準にしています。つまり「チェンジ・ザ・ワールド」しないような、ちょこまかしたのはダメ。全然考え方が違うんです。

それに、20年前当時の日本では、起業家は「山師」、言ってみれば「詐欺師」のように世の中からは見られていた。だから、偏差値が高い、トップレベルの大学に行くような人ほど起業をするような雰囲気はまったくなかったんです。

アメリカはその真逆。トップレベルの大学ほど、頭おかしいっていうぐらい無茶なこというやつがいて(笑)。日本だと頭のいい人ほど「そんなの無理でしょ」と言いますが、向こうはトップクラスのやつほど無茶なこと言う。これは参ったなと驚きましたね。

そして、あそこには世界中の優秀なやつが集まってくるじゃないですか。みんなシリコンバレーに来れば、すごいことができるかもしれないと思っている。

イーロン・マスクも南アフリカ出身だし、グーグルのセルゲイ・ブリンはロシア出身。一方で、じゃあアメリカにいる人は全員すごいのかというとそういうわけでもなく、ほとんどのやつは大したことない。それを知るのも自信を持つ上では大事なことでした。

だから僕は「日本人にもできるだろ。できないはずがない」と思っているんです。

世界を目指す、信念の支えは「歴史観」と「ベンチマーク」

僕の「日本発メガベンチャー」という野心を支えているのには「歴史観」もあります。

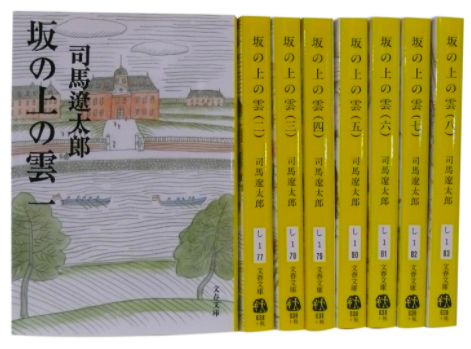

僕はもともと理系で、日本史や世界史を受験でも勉強してこなかったんですが、アメリカに行って33歳の時に『坂の上の雲』を読んで、日本人は本当にすごい民族だなと思った。大ロシア帝国に対して、戦略と気概を持って、リーダーから若者まで国が一体となって奇跡を起こしたわけです。

坂本龍馬や高杉晋作からも影響を受けました。僕と同じ山口県出身の高杉晋作は、日本が上海みたいに海外列強の奴隷になってはいけないということで、第一次、第二次長州征伐が起こる中で日本政府とイギリス・フランス・オランダ軍を敵に回した。勝てるわけないじゃないですか。でもそれが信念で立ち上がるんですね。しかも、一人で。功山寺決起です。

僕は「やらなければならない」のと「できるかできないか」は別のことだと思っています。

日本人は「できるかできないか」を論理的に考えるんだけども、「やらなければいけないんですか?」と問うと、また回答が違ってくると思うんです。

「やらなければいけないでしょう」というのは信念ですね。「日本発メガベンチャー」構想は、日本でも世界でも戦ったことのある数少ない日本人起業家の僕がやるべきなんじゃないの。それで死んでもいいでしょ、ぐらいの気持ちがあって。

もう一つ、誰を「ベンチマーク」にするのかも大事だと思っています。僕がベンチマークにしているのはイーロン・マスク。

いかに僕が日本でクレージーとかアホとか言われても、イーロン・マスクに比べればひよっこ。アメリカ人は狩猟民族で、日本人は農耕民族という人もいるが、でも日本には高杉も盛田昭夫もいたじゃないか。今はダメダメだけど、これだけの事業家を生んだ国があるのか、と思えば自分を奮い立たせられる。

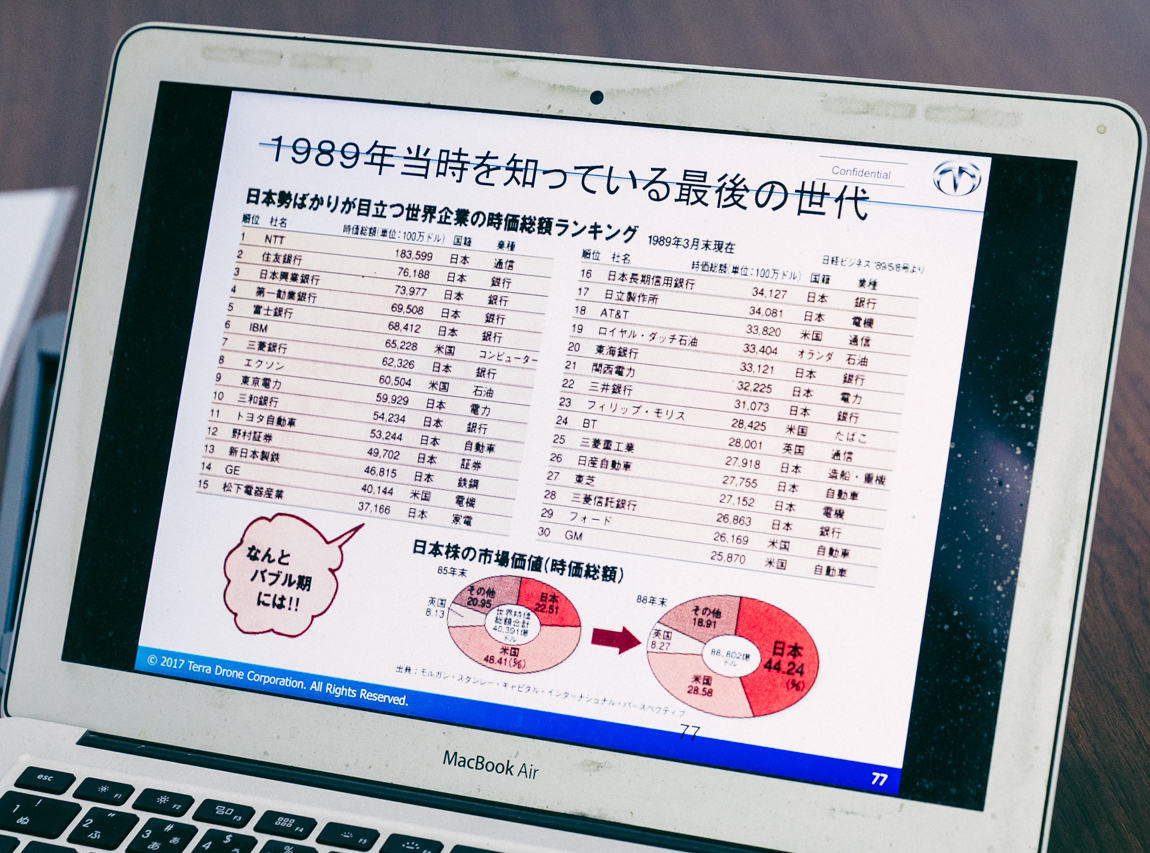

あとは世代観もあります。僕はバブル崩壊前の活気ある日本を見てきた最後の世代。コンプライアンス重視だけではなくて、社会を明るく前向きにするような世界観をやりたい、というのがあるんです。

『プロジェクトX』のように、日本にもすごいビジネスパーソンがうじゃうじゃいたんです。戦後、川崎製鉄で資本金の何百倍ものお金を調達して最新鋭の製鉄所を作り、「日本の高度成長を引きずり出した男」と言われた西山彌太郎なんて、それまで57歳のサラリーマン社長にすぎなかった。

クレイジーなやつが今の日本にはなかなかいないから、こういうのを伝えていきたいと思うんです。そのためには言うだけじゃなくて、実績を出さなければならない。

日の丸電機メーカーの凋落が、自動車業界でも起こる前に

僕がアメリカにいた当初、ソニーの人に「サムスンと比べてどうなんですか?」と聞いたら、「サムスンと比較するなんて失礼だ」と言われました。今はもうすごい差をつけられていますからね。なんで日本の電機メーカーが負けたのかを考えると、産業構造が大きく変わったから。

アナログからデジタルになった。つまりビジネスモデルが大きく変わったんです。アナログだと品質が良ければいいというのがあったけれど、それがデジタルになると、市場をどこにするとか、意思決定のスピードとか、ビジネスモデルがまったく変わるわけです。そこで日本メーカーは大きく変えることができずに負けてしまった。

僕がEVを始めたのは、自動車でこれと同じことが起こると思ったからです。100年続いたガソリンエンジンが電池になると、部品点数が4分の1になって、産業構造が大きく変わるだろうと。それでまた日本の自動車メーカーが大変なことになるんだったら、自分がなんとかしようという発想です。

上場できるかどうか、というようなちまちましたことを考えるよりも、フルスイングでインパクトのあることをやらなきゃだめだろうと思いました。

EV事業はインドやバングラデシュでトップだし、もう上場を目指しているので一応は成功なんですけど、中国でやっていないから世界トップということにならない。それで改めてもっと社会的にインパクトのある事業について考えました。

当時アジアではエネルギー問題があったので、代替エネルギー事業なども考えたのですが、石油価格が下がるといいものでも売れなくなるという現実がある。いろいろ考えて、4年前にドローンに挑戦しました。これから伸びる黎明期にある産業ということで、ドローンのほうは予測できないほどの潜在的な可能性があると思っています。

「一回ゼロになる」経験が、その後修羅場の自分を助ける

2010年にEV事業を立ち上げて、初めのころ、売り上げは1億~2億円しかなかった。志、ビジョンの観点からメディアでは有名になったけれど、事業としては大変でした。

最初は日本とアジアで事業展開しましたが、プロダクトが全然違うからアジア市場にフォーカスした。そうすると、「社長はあまり日本事業のことを考えていない」と5~6人の社員が一気に辞めてしまったり。

バングラがやっとうまく行ったら電池メーカーが不良品の嵐で、それを何とかしたと思ったら、今度は韓国トップの船会社がつぶれちゃって、20コンテナ分の部品がなくなって、それまで稼いだ8000万円が全部ふっとんだりも(苦笑)。

それも立ち直ったと思ったら、今度はバングラでテロがあって30人ぐらい外国人が殺され、日本人も多数死にました。バングラのトップが「家族がいるのでもう無理だ」と言い出したので説得してインドに行かせて・・・・・・今、EVの代表をやっているんですけどね。これまでいろんな修羅場を経験してきているんで、今回のコロナなんて大したことないんですよ。

事業を作るとか、新しいことにチャレンジする人に大事なことは、やり続けることです。多くは起業家のマインドセットが途中で折れて、バーンアウトしてしまう。やりたいこと以上に大変なことがあるので、耐え切れなくなるんです。それを継続するためには、自分が何が好きで、何が得意で、どうしたいのか・・・・・・というのを、原体験含めて落とし込めているかどうか、っていう。

大事なのは自分が何者か、何を目指すかをあきらめないで考えること。今いるところが違うと思うなら、新しい世界に思い切って飛び込んでみること、そして失敗してこっぱみじんになる経験をなるべく若いうちに積むことだと思います。本気でやって「ターミネーター」みたいになるのは悔しいけど、そこでエネルギーを溜めれば、もっと飛び込めるようになる。

僕は一応いい大学を卒業して、一流企業で評価されて、そのままいけば一般的に言われる「幸せ」に行きついたと思いますが、一回ゼロにして全反対を押し切ってやってきたので、あんまりゼロにすることが怖くない。起業家の人にはそういう人が多い。一回ゼロになれば、またそこからやればいいかみたいな。

イーロン・マスクなんか見てると、失敗して僕の10倍ぐらい「ターミネーター」やっているし、高杉晋作なんてもっと極限な状況だったし、世の中には本当にすごい人がいっぱいいるんですよ。

| 今後のキャリアについて考えているなら、 まずは自分の市場価値を確かめてみませんか? doda X(旧:iX転職)では、厳選されたヘッドハンターが ハイクラス求人のスカウトをお届けします。 今すぐ転職しなくても、キャリアの選択肢が広がるかもしれません。 doda X(旧:iX転職)に登録してヘッドハンターからの求人スカウトを待つ |

生き様を次世代に伝える

大を成した人も最初から「偉人」だったわけではない。経営の神様と言われるあの松下幸之助も、最初は自分の会社を大きくしたいという、私的でエゴな目標しかなかった。

だけど、会社ができて10年目ぐらいのときにモヤモヤしながら歩いていたら、通りすがりの人が家の前の水道で水を飲んでいた。この水のように安くて良質な物資を日本にばらまいて、日本経済に貢献したいと思った。これが「水道哲学」なんです。

松下幸之助でさえ、最初は個人レベル。でもこうした哲学に行きついて、その後は稲盛和夫に影響を与え、さらに僕らがそれを受け継いでいる。こういう世代の継承は大事だと思います。

僕の「チェンジ・ザ・ワールド」は、EVやドローンで人びとの生活の景色を変えていくということですが、もう一つ、「生き様」で次の日本を変えていきたいというのがあります。

野球の野茂英雄がアメリカの大リーグに行って以来、野球やサッカーのトップはみんな海外に出ていますが、世界に出る日本のスタートアップは出てきていません。そこを突破するのが大事で、僕ら「テラ」のメンバーはそうなろうと思っています。

我々の会社一つでできることはたかが知れているかもしれませんが、日本人の誰かが最初にやらないといけない。最初にそれをやるってクレイジーじゃないとできないじゃないですか。理屈じゃないんで。それは僕が生きている間に実現したいと思っています。

今の大企業ではなかなか若い人に修羅場が与えられないけれど、僕らは修羅場だらけ、若いやつが鍛えられるんです。そういう「Terra Way」を身につけた人は小さい成功は考えないでしょう。みんな大きなことを考えないとかっこ悪いから。そうやって、僕の次の世代では、僕なんかよりもっとデカイことをやってくれるんじゃないかと思っています。

徳重さんに聞いた ”キャリア形成” で大切なこと

「やらなければならない」のと「できるかできないか」は別のこと。自分の信念を見つけ、それを歴史観とベンチマークを持って社会や世界とつなぎ、大きなものを目指す志へと昇華させよう。

[企画・取材・編集] 岡徳之 [構成] 山本直子 [撮影] 伊藤圭

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?