「リーダーシップは素質ではなくスキル。身につけられる」元ラグビー日本代表メンタルトレーニングコンサルタントに学ぶ組織変革

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

昨年のワールドカップ(以下、W杯)では国中を熱狂の渦に巻き込んだラグビー日本代表。「ワンチーム」の流行語にも象徴される絆の強さ、メンタル面の強さにも注目が集まりました。数年前までの不振続きを思えば驚きの躍進ぶりですが、「ブレイブ・ブロッサムズ」のこの劇的な変身をメンタル面からリードしてきたのが、園田学園女子大学教授の荒木香織さんです。

荒木さんは、エディー・ジョーンズヘッドコーチ(当時)に請われるかたちで2012年に代表チームのメンタルトレーニングコンサルタントに就任。「変革型リーダーシップ」と呼ばれるリーダーシップ理論の活用により、4年の在任期間で、負け続きでネガティブだった代表チームのマインドセットを大きく変えたと言われています。

スポーツ心理学の知見を使った企業向けのセミナーも多く行っている荒木さんは「リーダーシップは素質ではなくスキル。だから身につけられる」と言い切ります。変革型リーダーシップとはどんなもので、従来のリーダーシップとどう違うのか、ラグビー日本代表を変えた手法は企業組織にどう活用できるのか、詳しくお話を伺いました。

「俺についてこい」には誰も共感しなくなっている

―なぜ今リーダーシップのあり方を見直す必要があるのでしょうか?

日本企業で「リーダーシップ」と言うと、これまでは「俺についてこい」といったトップダウンのやり方をイメージすることがほとんどだったのではないしょうか。

戦後の高度経済成長期には、確かにそのやり方でうまくいっていたのだと思います。けれども、時代が変わり、価値観が変わった今、30代40代の若い世代はそうしたリーダーシップになんの魅力も感じなくなっています。団塊世代のモーレツ社員の背中を見て育った50代60代はいまだに従来型のリーダーシップで引っ張ろうとしていますが、誰もついてこなくなっているのが現実です。

とはいえ、30代40代としてもそれに代わるものを習ってきているわけではないので、どうしていいか分からずに困っている。男性は急に「イクメンであれ」「家事も仕事のうちだ」と言われるようになり、女性は女性で「社会進出」「女性活躍」が叫ばれる中、参考にできるような先輩もいないし、どうすれば少しでも楽しく、自分の個性を保ちつつ働くことができるのかが分からずに苦しんでいます。

そうした背景があって今注目が集まっているのが、「変革型リーダーシップ」と呼ばれる新しいスタイルのリーダーシップなのだと思います。

―従来のリーダーシップとどう違うのですか?

ここで言うリーダーシップとは、従来のように上に立って引っ張るとかまとめるといったものだけを指すのではありません。一人ひとりがお互いを理解し合い、いい影響を及ぼし合い、その結果として双方の考え方が変わっていくスタイルを言います。最初はどちらかがどちらかに影響を及ぼすのですが、影響を与えた側も次第に相手から影響を受け、変わっていく。

「新しいスタイル」と言いましたが、実はこうした変革型リーダーシップの理論は1980年代後半から研究されていて、理にかなったものだと言われているものなんです。

―80年代からですか!

そう。日本が高度経済成長を成し遂げて満足していたころから、諸外国ではすでに「このままのリーダーシップのスタイルではいずれ生き残っていけなくなる」ということが言われていたのです。

変革型リーダーシップの4つの要素

―では、ラグビー日本代表では実際にどのような手法を用いて組織を変えていったのでしょうか?

私がエディさんからリクエストされたのは、「どうせぼくなんて無理だし」と思っている選手たちを4年間で「ぼくたちにもできる」「世界と対等に戦える」というマインドセットに変えることでした。エディさんは間違いなく優秀なコーチですが、選手自身が「無理だ」と思っている状態では、どれだけ身体を動かすことだけ教えても勝つことはできません。「ラグビーはぼくが教えるが、そこに臨む姿勢や思考については香織にお願いしたい」ということでした。

組織を変えるのにリーダーシップはとても有効な手段です。ですが、当時の日本代表にはリーダーシップをとっている選手が一人もいませんでした。代表チームというのはそもそもの成り立ちがトップリーグの選手の寄せ集め。しかも、負けたことしかないチームとなればそれも当然ですよね。

でも、リーダーシップをとったことがないのであれば、とれるようになればいいんです。リーダーシップは資質ではなくスキル。だから、学べば身につけることができます。

私たちはまず、リーダーシップを身につけてもらう選手を4人選びました。代表チームには4年の間にさまざまな選手が召集され、抜けていきます。入れ替わり立ち替わりした末に最終的に31人が選ばれるんです。エディさんがそういうチームづくりの手法をとることはあらかじめ分かっていましたから、エディさんと相談の上に「おそらくは4年間を通じて外れないだろう」という4人を選びました。

その4人にリーダーシップのスキルを身につけてもらい、彼らがいろいろと発信していくことで、組織全体にいい影響を与え、変えていくというのが私たちのとった手法です。私自身が直接選手たちに働きかけるよりも、自分たちの仲間が言ったほうが組織を変える上では絶対に効果的。この「リーダーズグループ」と呼ばれる手法は、かつてオールブラックス(ラグビーニュージーランド代表の愛称)でも採用され、成功していた実績がありました。

―リーダーシップのスキルとは、具体的にはどのようなものを指すのですか?

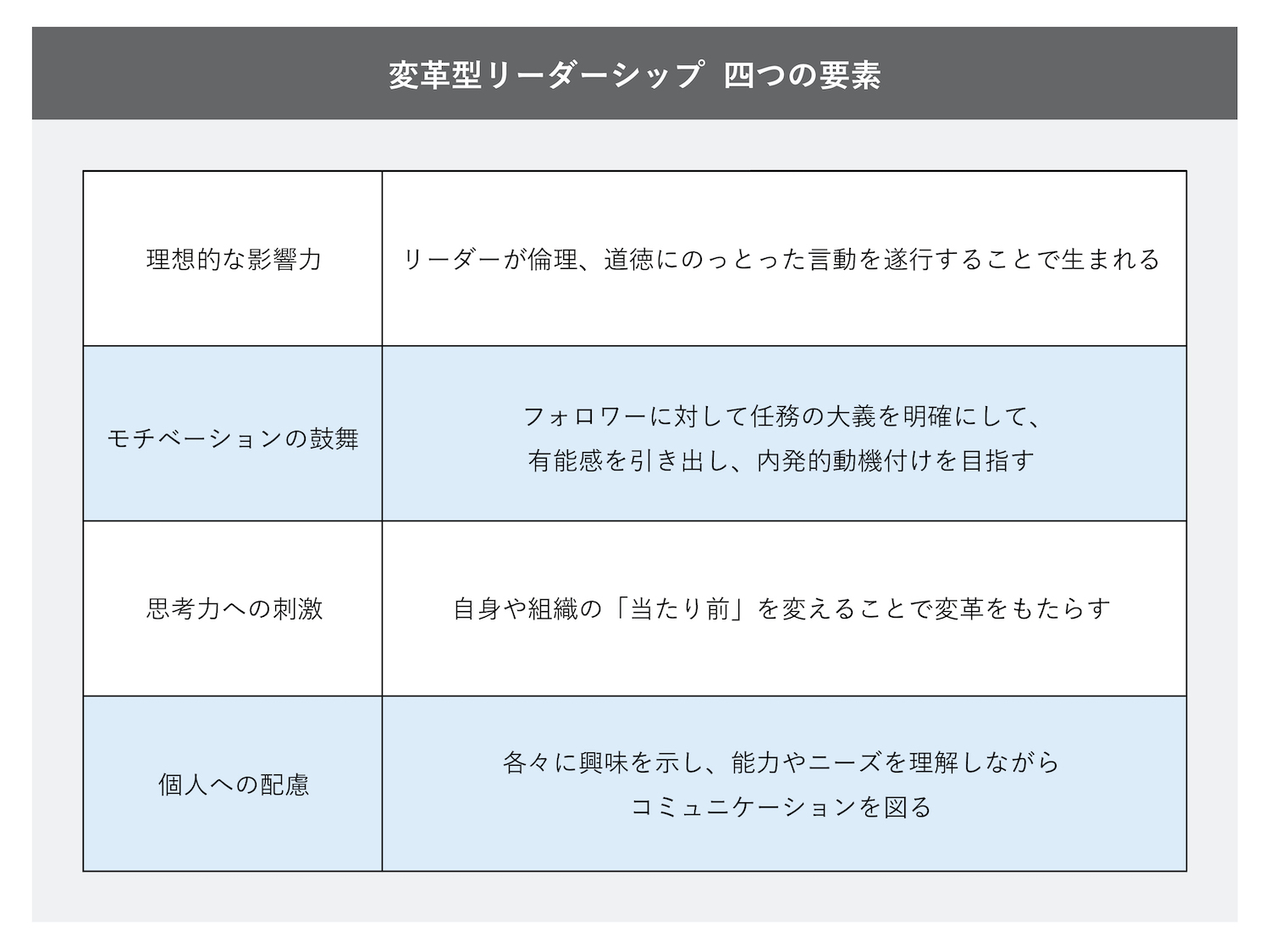

変革型リーダーシップには四つの要素があると言われています。一つは、リーダーが倫理、道徳にのっとった言動を遂行することで生まれる「理想的な影響力」。二つ目は、フォロワーに対して任務の大義を明確にして、有能感を引き出し、内発的動機付けを目指す「モチベーションの鼓舞」。三つ目は、自身や組織の「当たり前」を変えることで変革をもたらす「思考力への刺激」。そして最後の四つ目が、各々に興味を示し、能力やニーズを理解しながらコミュニケーションを図る「個人への配慮」です。

一人が四つすべてを備えているのが理想ですし、全員がそれをできればそれは素晴らしい組織になるでしょう。けれども、必ずしもそうでなくてもよい。四つの要素を持った人が組織、ネットワークのどこかにいれば、それだけでも組織は変わっていけることが分かっています。

一人が四つすべてを備えているのが理想ですし、全員がそれをできればそれは素晴らしい組織になるでしょう。けれども、必ずしもそうでなくてもよい。四つの要素を持った人が組織、ネットワークのどこかにいれば、それだけでも組織は変わっていけることが分かっています。

どれか一つであれば誰でも得意な要素があるはずです。例えば、言葉では上手く話せなくても背中を見たらすごく頑張っていると思える人は「理想的な影響力」に秀でている。あまり仕事はしないけれどちょくちょく「それ、おかしくない?」と疑問を投げかけられる人は「思考力への刺激」で貢献している、というように。

ですから代表チームでも、私やエディさんが働きかけることにより、4人それぞれの得意な要素を伸ばすことを心掛けました。

意識を変えるには、具体的なアクションに落とし込むこと

トップであるエディさんは「勝て」としか言いません。当然ですよね、ヘッドコーチの仕事は勝つことだから。

では、勝つためには何をしなければならないのか。それをメンタルトレーニングコンサルタントである私が「あなたは何がしたいですか?」「どうすればいいと思いますか?」「何が得意ですか?」「誰にやってもらいますか?」と質問の形で4人に投げかけていきます。そうして彼ら自身の口から出てきたことを一つひとつプロジェクト化し、少しずつ周りを巻き込んでいきました。

例えば、彼ら自身の口から出てきた問題意識の一つに「代表に対して誇りを持てない」というものがありました。そこから立ち上がったのが全員で君が代を歌うプロジェクトです。

例えば、彼ら自身の口から出てきた問題意識の一つに「代表に対して誇りを持てない」というものがありました。そこから立ち上がったのが全員で君が代を歌うプロジェクトです。

ラグビーのW杯では試合前、どの国の代表も観客を巻き込んで国歌の大合唱をします。けれども、それまでの日本代表は誰も君が代を歌っていませんでした。若い世代は君が代に対して愛着がないし、「国を背負う」と言うと戦争の負のイメージを連想してしまう。でも、これはラグビーであって戦争の話ではないわけだから。あそこで一気に自分たちの気持ちを確かめなければ、その時点で負けてしまうことになる。そこから変えなくてはという話が選手たち自身の口から出てきました。

そこから、試合の前日にも必ずみんなで輪になってスパイクを磨いた後、君が代の練習をしました。歌えていない選手は次の日の練習をさせてもらえないので、外国人選手などは腕に「chiyo ni yachiyo ni……」と書いて必死に覚えようとしていました。

―そうやって具体的なアクションに落とし込むことで、徐々に意識を変えていくわけですね。

そうです。組織を変える上でのポイントは、一つは彼ら自身が納得するかたちで目標を立てること、もう一つは具体的なアクションに落とし込むことです。

メンタルのトレーニングというと洗脳のようなものをイメージするかもしれないですが、そうではありません。必ず言葉にしたり、行動したりしなければならないプロジェクトに置き換えて実行していく。そういう作業を4年間地道に続けました。

こうした取材では君が代の例をよく挙げるのですが、実際にはほかにも本当にさまざまなプロジェクトをやっています。当然、中には途中でポシャってしまったものもあります。「どれをやったからうまくいった」ということは言えません。結局「これとこれとこれだけやれば組織が強くなる」みたいな都合のいい話はないんです。

1、2年目の目標はそうやって「勝ちの文化をつくる」ことでした。勝ったことのないチームに「勝ちの文化」とまで言えるものができれば、たとえメンバーが入れ替わっても、次のW杯になっても、日本代表は勝っていけるはずだから。その当時はまだ想像でしかなかったから、まさか今回のW杯でこんなにいい結果になるなんて思っていませんでしたが。

観察し、理解することから

このように勝つ文化、勝つ組織をつくるという活動の柱がまずあり、一方で、その中にいる個々人が伸びていくための働きかけも行いました。

うまくいっている人は働きかけをしなくてもうまくいきますが、中にはそうでない人もいる。特に組織を変えていこうというタイミングでは、どうしてもその中で気後れしたり、無理が生じたりという人が出てきます。そういう人たちにうまく働きかけ、育てていくことが組織を強くするし、次の年、次の機会、次のW杯にもつながっていきます。

―個人に対してはどのようなアプローチを?

いろいろなことに対していい準備をさせてあげることができれば、誰でも必ずパフォーマンスは上がります。ですが、どんな準備がいいかは選手によって違います。とりあえず話を聞いてもらうだけでいいという選手もいれば、励まされたい選手もいる。まずはそれを知らないことには、その選手に対する最適な対応はできません。

そのため、合宿中はとにかく選手と一緒に時間を過ごすようにしました。特に何をするわけでもないんです。ただただ観察していたと言いますか。

―何を見ているんですか?

本当にいろいろです。誰と誰がよく話しているのか。ベテランの選手が下の選手に話す時の言葉づかいや姿勢はどうか。逆に話を聴く側はどうか。脱いだジャージを丁寧に置くのか、それとも投げるのか。落ちているのものがあった時に拾うのか否か。ビュッフェスタイルのご飯を食べる時には何をどう盛り付けるのか。誰と座るのか。利き腕はどちらか。どんなことを話しながら食べているのか。マナーはどうか……その一つひとつがヒントになる。

本当にいろいろです。誰と誰がよく話しているのか。ベテランの選手が下の選手に話す時の言葉づかいや姿勢はどうか。逆に話を聴く側はどうか。脱いだジャージを丁寧に置くのか、それとも投げるのか。落ちているのものがあった時に拾うのか否か。ビュッフェスタイルのご飯を食べる時には何をどう盛り付けるのか。誰と座るのか。利き腕はどちらか。どんなことを話しながら食べているのか。マナーはどうか……その一つひとつがヒントになる。

もちろん私に直接話しに来てくれる時の内容もメモしています。選手たちはプレーに関して叱られることもあります。選手も人間なので叱られれば面白くない気持ちにもなる。そんな時、私に話をしに来てくれる選手は多かったです。なんというか、私はゴミ箱のような役割だったから。

―えっ? ゴミ箱のような役割?

いらないものを捨てに来るんです。叱られてムカついた時など「めっちゃムカつく」と言いに来る。私は評価をする立場ではないし、誰かに告げ口することもないので。「そやな。そりゃあムカつくわな」みたいに対応するんですけど、その際にもどんなふうに”ゴミ”を捨てに来るかを観察しています。痛い時に「痛い」と言って泣きついてくる選手もいれば、腹が立って半分モノを投げるみたいな感じで「聞いてくださいよ! 見てましたか!?」と言ってくる選手もいる。そういう一挙手一投足を知ることなしにいいコンサルテーションはできません。

―そうやって評価判断することなしに「ただ聞く」「ただその人を理解する」人の存在が、多くの会社組織には欠けているのかもしれないですね。

そう思います。従来のリーダーシップは誰と接していても同じやり方をしてしまうじゃないですか。髪の毛が長い人にも短い人にも一律に「切れ」と指示するようなものだったと思うんです。

変革型のリーダーシップとは、それをやめていくということです。それぞれの人に合ったコミュニケーションの取り方・接し方・考え方をする。いろいろな人の思考や行動や感情をまず理解し、それに合わせたコミュニケーションをする、その輪を広げていくことが組織の変革にもつながっていきます。

リーダーシップは上司一人に押しつけるものではない

―ここまでお話いただいた内容は、一般的な会社組織にもそのまま当てはまりますか?

私たちが代表チームで行ったのは、4年間という限られた期間、なおかつ選手の出入りの激しい状況において、組織を世界レベルに近づけるというプロジェクト。同じ人が同じ環境で働き続ける会社とはちょっと違うかもしれないですね。

とはいえ、今は働き方も多様化しているし、専門スキルを軸に組織の枠を超えていろいろな仕事ができる時代でもありますよね。私自身もそうで、スポーツ心理学という軸でさまざまな仕事をさせてもらっています。そういう意味では一人ひとりの強みを理解し、引き出し、それをうまく融合させる必要性は高まっており、ラグビー代表と通じる部分も少なからずあると思います。

これまでの日本企業はどちらかといえば、社員一人ひとりに持ち味はあまり持たさずに、駒の一つのようにして囲い込む傾向が強かったのではないでしょうか。けれども冒頭にもお話ししたように、今は価値観が大きく変わってきており、そうした会社に若い人はついてこない。一人ひとりの持ち味を引き出せるようなリーダーが強く求められているのは会社組織も同じです。

これまでの日本企業はどちらかといえば、社員一人ひとりに持ち味はあまり持たさずに、駒の一つのようにして囲い込む傾向が強かったのではないでしょうか。けれども冒頭にもお話ししたように、今は価値観が大きく変わってきており、そうした会社に若い人はついてこない。一人ひとりの持ち味を引き出せるようなリーダーが強く求められているのは会社組織も同じです。

すでに述べたように、これまでのリーダーシップは役職のついた上司だけが発揮するものでした。別の言い方をするなら、上司がそうしたリーダーシップを発揮することを下の人間が当たり前に期待していたということでもあります。

ですが、50代60代の人にあまり期待しすぎると組織は八方塞がりになります。変革型リーダーシップには四つの要素があると言いましたが、そのすべてを一人の上司に求めてしまうと、本当に優秀なひと握りの人にしか務まらないことになってしまう。また、それができない上司に対して文句を言うだけしかできなくなってしまいます。

リーダーシップの定義を「周りの人にいい影響を及ぼすこと」だとするのなら、必ずしも名前のついた上司だけが担う必要はありません。しかも、先ほどの四つの要素は一人ですべて背負う必要もない。研究では、組織の三分の一程度がリーダーであっていいと言われています。30人の部署であれば10人がリーダーであっていいということです。

―これまでの常識からすると、非常に多い印象です。

ラグビー日本代表のリーダーズグループの4人がそうであったように、得意とする要素は人それぞれ違います。その得意なものを活かして周りにいい影響を及ぼす人がネットワークの中に何人かいれば、組織はいい方向へと変わっていけるんです。

すべて背負えるような立派な上司がいるならそれでいいけれど、そんな人がいなかったとしても、自分たち自身で組織を良くしていく方法はあります。何か違和感を持つことがあったら「これどう思う?」とみんなに提案する。それに対して「何を変なことを言いだすんだ」というのではなく、「確かにそれ、おかしいね。変える必要があるね」と思える人が増えていけば物事は自ずと変わっていく。

これまではリーダーシップのスキルとはまったく関係ないところで年功序列で昇進して、すべてできることが求められ、上に立つ人も苦しかったのではないでしょうか。下にいる人は下にいる人で、そんな感じで上に立った人に「やれ」と言われたことを駒のようにしてやらなければならず、みんなが居心地悪かった。そうではなく、一人ひとりが得意な形でリーダーシップを発揮して、お互いにいい影響を及ぼしつつ仕事をする。それができれば組織も変わっていくし、そこで働く個人の人生も、今より少しは楽しいものに変わっていくのではないでしょうか。

園田学園女子大学 教授 / 株式会社CORAZON チーフコンサルタント 荒木香織

園田学園女子大学 教授 / 株式会社CORAZON チーフコンサルタント 荒木香織

米国にてスポーツ心理学を中心に学び、修士、博士課程を修了(Ph.D. :スポーツ科学)。教育、研究活動のほか、アスリート、指導者、アーティスト及びビジネスパーソンを対象にメンタルパフォーマンストレーニングのプログラム等を提供。著書に『リーダーシップを鍛える ラグビー日本代表「躍進」の原動力』(講談社)、『ラグビー日本代表を変えた「心の鍛え方」』(講談社+α新書)。

[取材・文] 鈴木陸夫 [企画・編集] 岡徳之 [撮影] 伊藤圭

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?