人事を離れるためにグロービスへ、そして再び人事へ。「明確ではないキャリアプラン」の先に得たものーグロービス林恭子さん

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

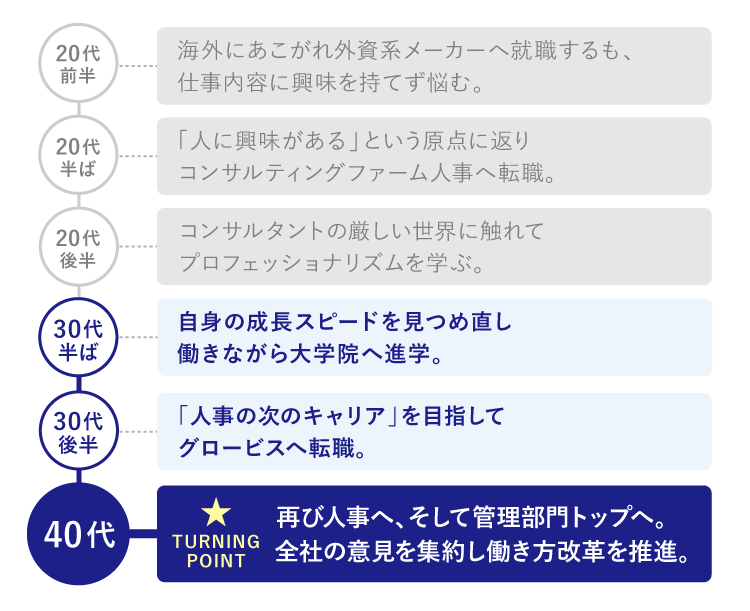

大学卒業後、アメリカの電子機器メーカー・モトローラの日本法人で半導体や携帯電話端末の法人ビジネスに携わった後、ボストン コンサルティング グループへ転職。人事担当リーダーとしてプロフェッショナル・スタッフの採用や能力開発など幅広く人材マネジメントを担当し、2007年1月にグロービスへ。人材・組織に関わる研究や教育プログラム開発を経て、2014年より経営管理本部長として人事・経理・財務・ITシステムなど多岐にわたる部門を管掌。またリーダーシップや人材マネジメント、ダイバーシティマネジメント、キャリア開発などの領域を中心に、グロービス経営大学院での授業への登壇や企業研修、講演などを多数務める。共著書に『【新版】グロービスMBAリーダーシップ 』(ダイヤモンド社)、『「変革型人事」入門』(労務行政)、『女性プロフェッショナルたちから学ぶキャリア形成』(ナカニシヤ出版)、共訳書に『一流ビジネススクールで教える デジタル・シフト戦略――テクノロジーを武器にするために必要な変革』(ダイヤモンド社)がある。

(前編はこちら)

外資系メーカー営業とコンサルティングファーム人事を経て、グロービスで要職を歴任する林恭子さん。教育業界へ転身したのは「人事を離れて新たなキャリアを築くため」だったと語ります。しかし予想に反して、新たな環境では人事や管理部門トップの重責を担うことに。計画や目標にとらわれることなく、思いがけない転機をキャリアアップへつなげてきた林さんの生き方を語っていただきます。

「どんどん加速して成長する年代」を超えて

キャリア2社目であるBCG(ボストン コンサルティング グループ)には10年以上お世話になりました。組織が大きくなっていく中で、採用した人がどんどんキャリアアップしていく姿を見ていました。

MBAホルダーを採用するのが仕事なので、MBAとは何なのか、どんな学びがあるのかについて、私は早い段階から知っていたと思います。ただ自分とは縁遠い世界だとも感じていました。

BCGに入社してくるのは、超一流大学や超一流企業を経てMBAを取った人たちです。

そうした環境で「林さんはいつMBAに行くの?」と聞かれることもありましたが、「いえいえ、私はそんな人間じゃありませんから」と答えていたんですよね。

一方で自分がリーダーを務める人事チームを見ていると、若いメンバーは入社したばかりの何もできない状態から、1年も経てば驚くほど成長します。

その事実がとてもうれしい反面、「一方で、自分はこの1年でどれほど成長できただろうか?」という疑問も感じるようになりました。自分自身のキャリアへの不安、と言ってもいいかもしれません。

20代のときは、自転車で坂道を降りているような感覚でどんどん加速し、自転車に乗っている、つまり会社で仕事をしているだけでも成長できるものです。

でも30歳を超えてしばらくすると、坂道がだんだん「寝てくる」んですよね。勝手に自転車が加速することはなくなり、そこから先は自分で漕がなければ成長しなくなっていく。

そんなことにようやく気づいて、私は重い腰を上げ、大学院へ進学することにしました。夜間と週末を使って学ぶことにしたのです。

通い始めるまではものすごくドキドキしていました。有名一流企業の人や、私より年上で経験豊富な人ばかりの中で、自分なんてやっていけるのだろうかと。

ただ行ってみると、「自分に理解できることも意外とたくさんあるな」と気づきました。少人数の学校で、みんなで教え合う風土があったことにも助けられました。公認会計士の同級生がアカウンティングの補講をしてくれたり、マーケティング職の人が統計の補講をしてくれたり。私は人材マネジメントやキャリアの分野で役立てるようにしていました。

目的を持って勉強するのは、本当に面白いものですね。

私の大学時代はどちらかというと悪い学生で(笑)、「いかに労力をかけずに単位を取得するか」ばかり考えていました。そんな頃と比べると学びの質は雲泥の差です。

自身のキャリアや成長と向き合うために改めて学び始め、社外の人たちとの交流も持てたことで、私は自分を俯瞰できるようになりました。

キャリアを振り返ると、BCGではうまくいっていたがゆえに、10数年という長期間にわたって人事を続けることができていました。同時にそれは、同じ仕事を続けているがゆえのキャリアの行き詰まりにもつながっていたのです。

また、採用や能力開発の仕事を中心に任されてきた私は、人の長所に光をあてて伸ばしていくことに心からの喜びを感じていました。

学ぶということ。人に教えるということ。そして人事としてのキャリアの可能性。

それらをかけ合わせ、新たな道へ進むべきなのではないかと考えるようになっていきました。

| doda X(旧:iX転職)では、厳選されたヘッドハンターが ハイクラス求人のスカウトをお届けします。 今すぐ転職しなくても、キャリアの選択肢が広がるかもしれません。 doda X(旧:iX転職)に登録してヘッドハンターからの求人スカウトを待つ |

人事を離れて「教育の面白さ」に満足していたはずが……。

グロービスから声をかけてもらったのは、ちょうどそんなことを考えているタイミングでした。

「実はグロービスで経営大学院を作っている。これを大きくしていきたいので手伝ってもらえないか」と。

声をかけてくれたのは、以前に海外のビジネススクールへ通っていて、BCGの人事である私と知遇があった方。不思議なのですが、これからのキャリアに対する私の思いと重なる部分がたくさんありました。その頃の私はアカデミアへの興味が膨らみ、大学院で博士課程へ進んで教授を目指そうかとも考えていたのです。

当時は小泉純一郎内閣の構造改革の一環で、株式会社でも大学院を始められることになったタイミングでした。

グロービスは経営大学院を作ったばかりでしたが、それまでに得意としてきたヒト・モノ・カネといったビジネスの基本的な科目領域だけではなく、他校の差別化のために、より複雑な応用科目のプログラムを開発していく必要がありました。加えて、そうした専門領域を教える教員も必要としていました。

「教えるコンテンツ」と「教える人」がなければ教育事業は成り立ちません。私はこの2つをやるために、グロービスへの転職を決意しました。

あのとき、もし人事としてのお誘いだったら転職しなかったでしょうね。転職後は教員組織を組成し、自分自身も教員を務めながら教育プログラム開発を進めていきました。思い描いていた「教育の面白さ」を仕事にすることができ、満足していました。

ところが。

あるタイミングで会社から「人事をやってもらえないか」と声が掛かりました。

でも、最初は「ごめんなさい」と言って逃げていたんです(笑)。人事はBCGで10年以上も続けていたし、その次のキャリアとしてせっかく現在の仕事へたどり着いたのに、再び人事に戻ることは考えられなかったんですよね。

それでも何度も声を掛けていただきました。さすがに私も、いつまでも頑ななままでいることはできません。

「そこまで言ってもらえるくらい求められているのか」「人事もしばらく離れているから、やってみれば新たな発見があるかも」と、最後は前向きな気持ちで引き受けることにしました。

「チームで成し遂げた」働き方改革の体験から得たもの

さらに変化は続きます。

最初は人事だけだと言われていましたが、数カ月後には「人事を含む管理部門すべてを見てほしい」という話になり、仕方がないので(笑)、すべてを引き受けることに。そこから6年間、管理部門のトップとしてさまざまな領域を管掌しました。

人事の中でも採用や組織づくりはある程度知見がありましたが、給与や労務管理、経理、財務などはほとんど知りません。さらに、マイナスだと言えるくらい知識がないITインフラに関しても任され、ここに来て、私のキャリアは予想だにしない展開を見せることとなりました。

とはいえ、管理部門トップになって得られたものはたくさんあったのです。

BCGでは自分自身のアウトプットに責任を持つというプロフェッショナリズムを叩き込まれました。一方でグロービスでは、チームで仕事をすることの素晴らしさを教えられました。

管理部門のトップになったと言っても、自分1人でできることは限られています。分からないことは各領域を知るメンバーに頼るしかありません。私の仕事の比重は必然的に「いかにみんなに生き生きと頑張ってもらうか」「いかにみんなが仕事をしやすい環境を作るか」といったことに傾いていきます。

自分自身には専門的な能力はないけれど、みんなと一緒に考えることで問題を解決できる。そんな仕事がまた、これまでに味わったことがないくらい面白かったんですよね。

ダイバーシティ推進の流れの中で、グロービスでは女性や外国人も働きやすい環境を作っていきました。そのための「ダイバーシティ・ウェイ」や各種制度を定め、そしてトレンドに先駆けて働き方改革を進めました。

社内ではさまざまな意見があったため、しっかりと部門ごとの声に耳を傾けつつ、まずはベースとなるフレックスタイムやリモートワーク、副業・兼業などを可能にする基本制度を導入。それらの施策は管理本部から押し付けるのではなく、部門ごとの事情に応じて、柔軟にフレキシブル度合いを調節できるようにしました。

これも、いろいろな部門からプロジェクトに参加してもらい知恵を借り、意見を集約して進めた成果だと思います。

6年間でさまざまな変革を進めましたが、現場のマネジャーたちが挙げてくれた問題意識から検討を開始したものもたくさんあるんです。

「これはさすがに無理かも」と思うことでも、みんなで知恵を出し合えば実現できる。可能性を信じる。

それをチームで体験させてもらったことは、私にとって大きな気づきとなりました。

必ずしも計画や目標が明確である必要はない

外資系メーカーからコンサルティングファームへ、そして教育業界へ。

私のキャリアを見て、「林さんは好奇心旺盛にいろいろな分野へ飛び込んでいく人なんですね」と言ってくれる人もいます。

でも、ここまで読んでいただければお分かりの通り、すべて自分から動いて大胆にキャリアチェンジをしてきたわけではありません。

元来、私はとても「ビビり」な人間です(笑)。知らない世界に飛び込んだり、やったことのない仕事に取り組んだりする決断は、自分だけではなかなかできませんでした。

最近もそんなことを強く感じる出来事がありました。会社からの推薦で、経済同友会の会員として委員会に参加することになったのです。

自分とは縁遠い世界だと思っていたので、これも当初は気乗りしませんでした。

それでも、いざやってみれば慣れてくるもの。現在では中学校や高校へ出向いてキャリア教育に取り組む委員会で副委員長を拝命し、活動に大きな意義を感じています。

教育事業に深く携わっているとはいえ、こうした場がなければ、中学生や高校生に思いを伝える機会は得られなかったはずです。学校で生徒さんたちに「仕事をしながら生きていくとはどういうことか」を話したり、時には一緒に給食を食べながら語り合ったりするのは、本当に貴重な経験となりました。

そんな経験を重ねてきた私からアドバイスできるのは「食わず嫌いをやめよう」ということになるでしょうか。

想定外だな、気が進まないなと思うことでも、機会が与えられたら飛び込んでみるべきなのかもしれません。人生にはやってみないと分からないことがたくさんあるし、能動的に選択することだけがすべてではない。今の私があるのはそうした連続の結果です。

だからこそ私は「計画された偶発性理論」に強く共感しているのでしょう。

冒頭でもお話した通り、私のキャリアは目標に向かう一本道などではなく、ぐるりと1周まわって、確信が持てる場所へ戻ってきたのです。

よく「キャリアプラン」という言葉を聞きますが、私は必ずしも計画や目標が始めから明確である必要はないと思っています。

自分は何者なのか? 自分らしく生きるとは?

誰しもがそんな問いを抱えているもの。でもそれは、結局は死ぬまで分からないのかもしれません。自分が何者なのかを考え続けていくのが人生なのかもしれません。

だからこそ、一つひとつの瞬間を大切にして、決断していくことが大切だと思うんです。「ちょっと違うかも」と感じても、目の前にやってきたチャンスには、乗って頑張ってみる。そうして現れた目の前の仕事を一生懸命やってみる。

いろいろなことが目まぐるしく変わっていくVUCAの時代です。今日立てた目標も、5年後や10年後にはまったく意味をなさないものになっているかもしれません。

それならば、「目標は変わっていくものなんだ」という前提で、偶発的に訪れる新たなオプションにも、どんどん乗っていくほうがいいと思いませんか?

自分のキャリアにそんな意味づけを持たせられれば、世の中がどのように変化しても希望を持ち続けられるのではないでしょうか。

林恭子さんに聞いた“キャリア形成で大切なこと”

食わず嫌いをやめて、新たな世界に飛び込む。

[編集・取材・文] 多田慎介 [撮影] 稲田礼子

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?