1周まわって、キャリアに確信を持てるまで。新卒時代の私は仕事がつまらなかった―グロービス林恭子さん

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

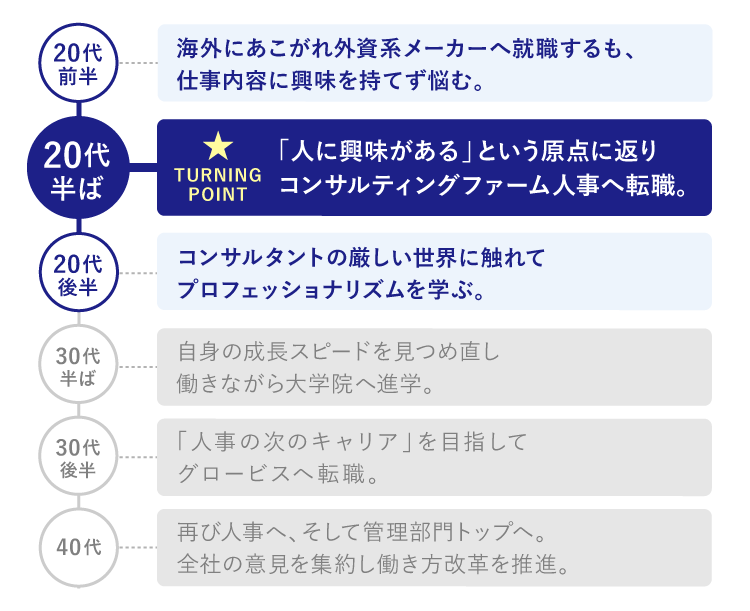

大学卒業後、アメリカの電子機器メーカー・モトローラの日本法人で半導体や携帯電話端末の法人ビジネスに携わった後、ボストン コンサルティング グループへ転職。人事担当リーダーとしてプロフェッショナル・スタッフの採用や能力開発など幅広く人材マネジメントを担当し、2007年1月にグロービスへ。人材・組織に関わる研究や教育プログラム開発を経て、2014年より経営管理本部長として人事・経理・財務・ITシステムなど多岐にわたる部門を管掌。またリーダーシップや人材マネジメント、ダイバーシティマネジメント、キャリア開発などの領域を中心に、グロービス経営大学院での授業への登壇や企業研修、講演などを多数務める。共著書に『【新版】グロービスMBAリーダーシップ 』(ダイヤモンド社)、『「変革型人事」入門』(労務行政)、『女性プロフェッショナルたちから学ぶキャリア形成』(ナカニシヤ出版)、共訳書に『一流ビジネススクールで教える デジタル・シフト戦略――テクノロジーを武器にするために必要な変革』(ダイヤモンド社)がある。

モトローラ、ボストン コンサルティング グループを経てグロービスで要職を歴任する林恭子さんのキャリアストーリー。外資系メーカーの法人営業からコンサルティングファームの人事へと大きく方向転換した転職の背景には、「仕事がつまらない」と感じていた新人時代がありました。紆余曲折を経験し、「1周まわって確信が持てるキャリアにたどり着いた」と語る林さんの歩みとは。

紆余曲折を経たキャリアだからこそ意味があった

キャリアストーリーのインタビューということで、最初にぜひお伝えしておきたい思いがあるんです。

私が歩んできたのは、教科書に書かれていそうな「目標へ向かって一直線」のキャリアではありませんでした。

社会人になって最初の就職先にいたのは1年半くらい。今でこそ早々に転職する人は珍しくありませんが、当時は勇気がいることでした。

さまざまな出来事に左右され、紆余曲折を経て、1周まわって確信が持てる場所へ戻っていく。そんな歩みだからこそ意味があったと思っています。

スタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ教授は「計画された偶発性理論」(※1)を提唱しました。この考え方に私は大いに共感していて、これまでの私のキャリア人生はほぼこれで説明できると考えているほどです。

※1 キャリアの多くは偶発的な出来事によって決定されており、その良き偶発性がたくさん起こるような生き方を計画することで、キャリアアップを成し遂げていくべきとする考え方。

私自身の経験をもとに、周囲の人たちには何度も伝えてきました。

壁にぶつかったとしても、あきらめる必要はないということ。

ネガティブな出来事が起きたとしても、そこには何かしらの意味があると自分自身で信じることが大切だということ。

人生には大きな可能性があるということ。

現在はVUCA(※2)の時代だと言われます。誰もが常に不透明感を抱えながら生きている時代だとも言えるでしょう。そんなときだからこそ、偶発性を大切にしてキャリアを築いていくという考え方が生きると思うのです。

※2 変化が激しく予測困難な状態を表す頭字語。「Volatility」(変動性)、「Uncertainty」(不確実性)、「Complexity」(複雑性)、「Ambiguity」(曖昧性)の頭文字から。

グロービスでキャリア形成に関する講義を多数担当する私にとって、変化の激しい時代に新たな可能性を切り拓いていく術を伝えることは、とても重要なミッションとなっています。

グローバルメーカーで「いろいろな人がいるからこそ会社が成り立つ」ことを学ぶ

大学を卒業した私が最初の就職先に選んだのは、アメリカに本拠を置くグローバルメーカーのモトローラです。

同社の基幹部門である半導体事業で法人営業チームに配属され、フロントに立つ先輩社員とペアを組んで、受注案件をデリバリーに至るまでフォローしていく役割を与えられました。

外資系メーカーを選んだのは、大学時代にロサンゼルスとシアトルでの短期留学を経験し、「海外に関係する仕事がしたい」と考えていたからです。社会人になったら本格的に留学したいとも考えていて、就職はいわば留学に向けた布石でした。

また、当時の日本は職場における男女差別がまだまだ残っている時代でした。同じ仕事をしていても男女で給料が違う会社も残っていたんです。日系企業に就職すると不要なストレスを感じることになってしまいそうだったので、私は最初から外資系を志望しました。

実際にモトローラには、女性が当然のごとく活躍する光景がありましたね。

半導体部門の先輩女性社員は、お客さまからも同僚からも好かれ、リスペクトされていました。彼女はアメリカのオースティンにある本部で行われる研修にも招かれていて、「女性も頑張っていれば認められるんだ」と感じたものです。

男女間の平等に限らず、モトローラには人を大切にする風土がありました。日本の企業には多かれ少なかれ「上意下達」や「上の人の顔色を見る」といった文化が付きものですが、私がいた職場にはリベラルでフェアな風土が浸透していました。

振り返ってみるともう一つ、当時のモトローラの恩恵を受けている点があります。それは巨大なバリューチェーンが整った会社を経験できたこと。

研究所でPh.Dを取った人材が活躍しているかと思えば、製造工場のラインや出荷倉庫には高校を卒業してからずっと働き熟練のスキルを積み上げている人もいるわけです。私は新人時代に、「いろいろな人がいるからこそ会社が成り立っているのだ」ということを学ばせてもらいました。

後に私はBCG(ボストン コンサルティング グループ)へ転職するのですが、企業のリアルを本当に理解できるという意味では、新卒から行かなくてよかったと思っています。

そんなふうに貴重な体験をさせてもらっていた駆け出し時代。

ただ……実を言うと当時の私は、仕事そのものにほとんど興味を持てない日々を過ごしていました。

「何時になったら帰れるかな」とチラチラ時計を見る毎日

そもそも、私はモトローラの事業に強い興味を持って入社したわけではありません。

就職活動中に説明会に参加したのも友だちに誘われたから。半導体に関わりたいと思っていたわけではなく、どうしてもモトローラでなければいけなかったわけでもありませんでした。

これは後々の大きな後悔につながっていきます。

入社してからも、私は半導体に対して興味も愛情も持てませんでした。興味がないから、研修を受けてもなかなか製品のことを覚えられません。

安定したメーカーとして人を大切にするモトローラという会社の美点は、仕事に興味を持てない私にとっては、大変失礼な話ですが、どこか「生ぬるい環境」になってしまいました。営業職ではあるものの、チームの中でフロントに立っていない私には業績面でのプレッシャーもさほど降りかかりません。優しい会社だから新人がこき使われることもありません。

一緒に働く同僚や先輩たちは皆良い人だったので、私はひとり、悶々と悩み続けていましたね。職場や人には恵まれているはずなのに、仕事に燃えられないと。

そうして入社から1年半が過ぎました。

漫然と出社し、なかなか興味の持てない仕事をする日々。15時を過ぎると「あと何時間で帰れるかな」とチラチラ時計を見るのが習慣になっていました。仕事に燃えられないということが、こんなにもつらいものなのかと感じました。

何となく流して仕事をしているのに給料をもらっている。やっぱりこういう就職はよくない。自分で興味のある仕事をしなきゃいけない。

そう強く感じた私は、自分のやりたいことと向き合うための、本当の意味での就職活動を始めたのです。

人への興味を生かし、人とコミュニケーションを取る仕事を

改めて自分を見つめ直し、感じたのは、「私は『人』には興味がある」ということでした。

人への興味の原点は子ども時代にあります。私は両親が高校の教員で、親戚も教員だらけでした。そんな環境だったので、学校の先生になるというキャリアの選択肢を小さい頃から何となく考えていました。

大学は文学部でしたが、教職課程を取って教育実習も経験しました。そうした経験から、人の成長に関わることには違和感がありません。

学生時代には接客業や家庭教師や展示会のMCなど、人とのコミュニケーションが重要となるアルバイトをいくつか経験しました。そうした仕事で評価されることが楽しかったのです。

だから二度目の就職活動では、人への興味を生かし、人とコミュニケーションを取る仕事を目指しました。絞り込んだのは人事と広報の分野でした。

ちょうどその頃は、コンサルティングファームやシンクタンクなど「形のないサービスに高いお金を払ってもらえる」ビジネスが注目されるようになった時期でした。言い換えればそれは、人にしか価値を生めないビジネスだということです。そんな事業も面白いと思って、人材を募集していたBCGへ応募し、採用されました。

メーカーの営業職を1年半しか経験していないのに、なぜBCGの人事担当として採用されたのか? 疑問に思う方もいらっしゃるでしょうね。

経験のない私がなぜ採用されたのかは分かりません。当時の面接では、第2新卒の人材として「何でもやります。ゼロから頑張ります!」と話していたことを覚えています。

最初の就職で興味の持てない仕事を選んでしまった私は、自分自身の志向を生かせると同時に、できるだけ厳しい環境に身を置きたいとも考えていました。冷や汗をかきながらストレッチして勉強できるような、ひりひりしながら鍛えてもらえるような職場を目指す、この勘違い(笑)ぶりを面白がって買ってもらえたのかもしれません。

| 今後のキャリアについて考えているなら、まずは自分の市場価値を確かめてみませんか? doda X(旧:iX転職)では、厳選されたヘッドハンターがハイクラス求人のスカウトをお届けします。 今すぐ転職しなくても、キャリアの選択肢が広がるかもしれません。 doda X(旧:iX転職)に登録してヘッドハンターからの求人スカウトを待つ |

プロフェッショナリズムを叩き込まれた場所

BCGに入社した私は、人事担当バイスプレジデントのアシスタントとして働くことになりました。

当時のBCGは60人くらいの規模で、人事専任の担当者は置いていませんでした。職種は「コンサルタントとそれ以外」。持ち回りで人事を担当するパートナーとアシスタントである私という体制で、パートナーが下した意思決定に従い実務を進めていきます。

本当は人事の仕事をしている先輩がいたはずなのですが、私が入社したら辞めていました(笑)。今にして思えば、あの方が後任を探して採用活動をしていたのでしょう。よくある話ですね。

そんなわけで人事の実務を懇切丁寧に教えてくれる人はいなかったため、私の新しい仕事は半泣きになりながら過去の資料を読み込み、勉強することから始まりました。社内の人たちにもいろいろなことを聞いて教わり、なんとか生きていきました。

MBAホルダーの採用をするのがミッションなのに、当時の私自身はMBAのことをほとんど知らないという現実も。MBAとは何なのか、どんな場所で学ぶのか。そうした基本的なことを先輩コンサルタントに教えてもらい、ノートにまとめて、一つひとつ知識をアップデートしていく日々でした。

脳みそにも顔面にも汗をかきながらひりひりする職場。まさに私が望んでいた環境でしたね。

日本でコンサルティングファームの価値が認められるようになり、各社の採用活動が活性化していった時期。BCGの人事は、新たな採用をどんどん進めて、その人たちが成長し活躍していく姿を間近で見られる仕事でした。会社の発展と自分自身の成長がリンクして、やればやるほど認められ、新たなミッションを任されるという流れができていきました。

人事採用を専任とする人は他にいないので、パンフレットを作ったりウェブサイトを立ち上げたりするのも私の仕事。大変なこともたくさんありましたが、刺激に満ちていて、仕事を楽しんでいる自分がいました。

そうこうするうちにアシスタントから採用専任の担当者にしてもらい、数年後には自分で部下たちを採用してチームを作る経験もしました。私にとってBCGは職業人としての学校のような場所であり、プロフェッショナリズムを叩き込まれた場所でもあるのです。

コンサルタントの世界には「Up or Out」という言葉があります。

コンサルタントは決められた期間内で成長して結果を出し次の職位に昇進する(Up)ことが求められ、達成できなければステイはない(Out)という厳しい世界で生きています。自分たちの出すアウトプットへ徹底した責任を持つというプロフェッショナリズムを学べたことは、私のキャリアにとって大きな収穫でした。

人事としての喜びもたくさん経験しましたね。

新卒採用ではダイヤの原石のように可能性を秘めた学生さんとお会いします。中途採用では海外へも足を運び、例えばアメリカでは東海岸から西海岸まで横断し有名ビジネススクールを回って優秀なMBA人材を探していました。

優秀な人であればあるほど、さまざまな企業からオファーが来るもの。その中で「林さんがいるからBCGへ行きます」と言ってもらえる醍醐味たるや、この仕事でなければなかなか得られるものではないでしょう。

その人たちが成長していけば、採用関連のプロジェクトリーダーになってくれるなどして、一緒に仕事ができるようになります。

点だった出会いが線になり、ご縁のある人が増えると面になる。それによって仕事がやりやすくなり、ますます面白くなっていく。これが人事の醍醐味だと感じたものです。

私が入社したときには60人くらいの規模だったBCGが、気づけば250人を超える体制となっていました。

ただ、私は多くの人の成長を目の当たりにするその過程の中で、自分のキャリアへのかすかな不安を抱くようにもなっていきました。

「私自身は、どれだけ成長できているのだろうか」と。

[編集・取材・文] 多田慎介 [撮影] 稲田礼子

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?