「東京の大企業が、自分たちを食い物に」地方創生という仕事の挫折と希望

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

いまや一般的な言葉となった「地方創生」。地方における社会課題を事業と結びつけ、解決に導くことで、新たなビジネスにつなげようとする動きが、いくつかの大企業でも見られるようになってきました。

その一つが通信大手の「KDDI」です。KDDIでは、北海道から沖縄まで、全国各地の自治体やベンチャー企業、地場産業などと組み、ICTやIoT活用による漁業・農業の効率化や事業開発に取り組んでいます。

その地域ならではの強みを活かしながら、その地域に暮らす人のみならず、他の地域から人を惹きつけ、持続可能な開発を行っていくような「本質的な地方創生」を成し遂げるには、どうすればいいのか――。

今回は、その最前線に立つ石黒智誠さんに、これまでの経験を振り返りながら、大企業が地方創生に取り組む意義、その仕事に携わることが個人のキャリアがもたらす可能性、取り組むうえでのマインドセットなどを伺います。

自ら手を挙げ「復興支援室」に。そして「地方創生支援室」へ

―石黒さんが所属する「地方創生支援室」はどういった部署なのですか。

法人のお客さまにICTソリューションを提供する「ソリューション事業本部」において、IoTを切り口にビジネス展開を行うビジネスIoT推進本部に所属しています。中でも私たちが取り組んでいるのが「地方創生」です。地域ニーズや現地要望を伺いながら、地域で実際に「使えるIoT」の提供を通じて地域経済の活性化につなげる活動に取り組んでいます。

―石黒さんは自ら希望してこの部署へ来たのでしょうか。

もともとは、東日本大震災が起きた翌年の2012年に「復興支援室」という組織が立ち上がり、社内人材公募がありました。

私自身、学生時代を仙台で過ごして、妻は岩手の出身です。義理の母は岩手県沿岸の宮古市出身で、震災で心を痛めているのを間近で見ていましたし、知人や友人も被災しました。震災直後からボランティアに参加していたのですが、東北へ行けばいくほど、「助ける」という思いを持つことさえ、おこがましいのではないかと感じるようになりました。

募金やボランティアとはまた違った形で、何かできることはないか……。そう考えていた矢先、社内公募があったのです。「自分なんぞが役に立つのか」と悩みもしましたが、応募の締め切り日の前夜に妻と夜通し話して、そこで「やはり挑戦してみたい」と覚悟を決め、当時の上司にも説明した上で期限時刻ギリギリに手を挙げたところ、運よく採用され、復興支援室へ異動することになりました。

―石黒さんはどういった業務に取り組んでいるのでしょうか。

復興支援室立ち上げから4年半、岩手県釜石市へ出向し、総務企画部広聴広報課の一員として業務に携わりながら、KDDIのケイパビリティを活かす方法を模索してきました。

その後、2017年4月に「地方創生支援室」と部署名が変わったタイミングで、被災地での取り組みをより広い形で課題解決に活かすため、対象を東北から全国へエリアを広げ、ICTやIoTを活用したソリューションを提供しています。

―具体的にはどういった事例があるのですか。

さまざまな地域の事業者や現地の学術機関などとパートナーシップを組み、ICTやIoTによる課題解決やその実証実験を行っています。

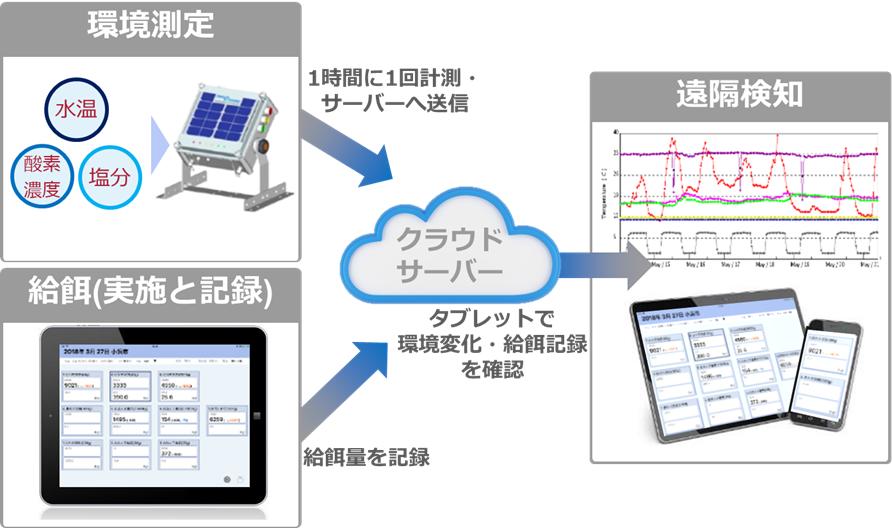

例えば、福井県小浜市では年々天然サバの漁獲量が減るなかで2016年、「『鯖、復活』プロジェクト」が立ち上がりました。養殖によって地元産のサバを復活させ、ブランドサバとして売り出すことで地域の活気を取り戻そうというものです。KDDIは2017年からそのプロジェクトに参画し、IoTによる給餌効率化システムの開発に携わりました。

―第一次産業の漁業にIoTを活用……というと、なかなかピンと来ないのですが、すんなりと受け入れられたのでしょうか。

いや、おっしゃる通り、漁師さんの多くは当時、スマートフォンも使っていないし、「ICTやIoTって何?」という反応がほとんどでした。しかも、ICTやIoTって実体がない。馴染みがない人からすると魔法や呪術みたいな役に立つかもしれないけど得体の知れないものなんです。

市が毎月、漁業関係者や有識者を招いて開催する「サバ会議」にはじめて私たちが参加したとき、現地の方々から「こういうことはできる?」「こんなことは?」と、さまざまな質問をいただいたのですが、どれも予算的に難しくて。率直にそう申し上げたところ、「じゃあ、KDDIさんが来る意味って何?」と、厳しいご意見をいただきました。

呼ばれて勇んで出かけて行った分、ショックでしたよ。けれども、せっかくプロジェクトに呼んでいただいたからには、なんとかICTで課題を解決したい。

それで、まずはひたすら漁師の皆さんや地元の福井県立大学で魚の生態について研究をされている先生方に話を聞きました。予算はひとまず置いておいて、どんなことに困っているのか、こうだったらいいなと思っていることはないか、サバってどんな顔していますか、と。とにかく聞く、聞く、聞く。「いくらです」「無理ですね」では、それで終わってしまうので。

それでも最後まで訝しげに思っていた人もいたかもしれませんが、その後、プロジェクトのキーマンとなってくれた方々はそこで少なくとも打ち解けてくれた気がします。

結果として、養殖事業の最大コストである給餌に着目し、それまでベテラン漁師さんたちの経験と勘に頼っていたサバにやるエサの量やその日の海面環境について、クラウドにデータを蓄積するシステムを開発して効率的に管理できるようにしました。

それによって、以前は月次の会議でしか情報を共有できていませんでしたが、毎日ほぼリアルタイムで関係者の皆さんが現場の状況を把握できるようになったんです。データを見た大学の先生が給餌に関するアドバイスをするなど、チームで養殖に取り組む体制が強固になりました。

漁師の皆さんにも好評で、「以前のやり方にはもう戻れない」とのお声もいただいています。

地方創生の障壁、都市部と地方に横たわる「心理的なギャップ」

―石黒さんが大企業から行政へ出向した際、さまざまなギャップがあったのではないかと思いますが、いかがでしたか。

そうですね……それこそ“挫折”に近いほど、ハードルを感じました。それがいまの活動の原点にもなっています。

当初はもちろん、ある種の気概を持って釜石市へ出向しました。「地元の方に喜んでもらいたい」「KDDIが支援すると言えば、やってほしいことがすぐに出てくるだろう」と。でも早々にその思いは覆されました。

なんというか……現地の方々には疑心暗鬼の気持ちがあるように感じました。「東京の大企業が、自分たちを食い物にしようとしているんじゃないか」と。あぁ、自分たちはそういう見られ方をされかねないんだ、と知りました。

―確かに、地元の方にとっては「ずっと地元で生まれ育った人のほうが、自分たちの事情をよく分かってくれる」と思ってもおかしくないですよね。

それで逆に、大企業だからこそできることはなんだろうか、と考えるようになりました。そこで取り組んだのは、当社の本業でもあるつなげる力を活かせる情報配信基盤の整備です。

震災当時、釜石はライフラインすべてが寸断され、住民の安否確認すらままなりませんでした。その後、仮設住宅へ移っても、地域のコミュニティがバラバラになってしまったことで、周囲の人同士の関わりが薄れ、月イチで発行される紙の広報だけでは十分に行政の情報が伝わらなくなってしまったのです。

そこで、情報配信基盤を整備することによって、市のホームページをはじめ、情報取得と投稿、相互の発信ができるスマートフォン向けアプリ、公共施設へのデジタルサイネージ設置、ケーブルテレビでのデジタル情報配信など、複数の媒体向けに一括で一斉に情報を配信できるシステムで、住民や外から支援に入っている人たち向けに情報を届ける仕組みを作ったのです。

―石黒さんが当初感じた「ハードル」はつまり、地元の方との距離感ですよね。それをどう詰めていったのでしょうか。

いろんなタイミングやご縁があったので、一概には言えないのですが、象徴的だったのは、同じ課の隣席にいる先輩との関係性でした。彼は長く広聴広報課に勤めていて、釜石での情報通信における課題をもっともよく分かっている人。歳は一つしか違わないけど、どこかなんとなく縮まらない距離感がありました。

そんなとき、情報配信基盤の整備にあたって、国へ補助金の申請をするための資料を作り、交渉することになりました。国の予算を使うに足るだけの取り組みであるかを問われるため、それこそ「千本ノック」と言われるくらい、細かい部分まで繰り返し申請の中身についてチェックされますから、何度もロジックを練り直さなければならないのですが、たびたび彼が付き合ってくれるようになったんです。

国からの指摘に対する回答に悩んでいたところ、こんな指摘をしてくれました。「『こういうことが必要なんじゃないか』と、事業者や行政の視点で書いてしまっている。『住民が求めている』でいいんだよ。住民の方々が行政からの情報を受け取ることができなくて、困っている。そう書けばいいんだ」と。

あぁ、そうか、と。私自身、釜石に来てからもしばらくずっと地元の方々と同じ目線に立てていない、また市が抱える課題について、釜石市の人たちならではの言葉が申請書に反映できないことに悩んでいました。「復興支援」というくらいで、どこか「助けてあげる」というスタンスがあったのかもしれません。

でもそこで指摘を受けて、申請書を書き直して、無事採択を受けることができました。決まったときには、その先輩とハイタッチを交わすくらいの勢いでしたね。それを機に、周りとの距離もグッと近くなって、一気に打ち解けた気がします。

―地方創生に取り組むなかで、もっとも課題を感じているのはどういったことでしょうか。

それはもう、どの地域にも当てはまることだとは思いますが、「ヒト・モノ・カネ」の不足でしょうね。

東京をはじめ都市部で働いていると「足し算」的な発想になるというか、これとこれを使って、人をどれくらい集めて、どんなサービスを提供しようか……と考えがちだけど、地方の多くでは、お金はこれだけで、人もこれだけ。そのなかでどう切り詰めて、何ができるか、と「引き算」の考え方になる。

地方創生で成功する事例となると、独創的なアイデアを持ったキーマンがいて、その心意気を買ったサポーターが何人か集まったときにはじめて動き出すものですが、多くの場合、なかなかその先へ進むことができない。成功体験を持つ経験者も少なかったり、ロールモデルがいなかったりしますしね。

―確かに人はもちろんのこと、地方と都市部とでは予算感もまったく異なりますよね。

特にそれを実感したのは、釜石市に出向しているときでした。

情報配信基盤について、まず市役所の上司に賛同を得るための企画書を作るにあたり、「こんな課題が釜石市にはあるので、解決案を示す提案書をください」と、本社とやり取りしたのですが、出てくる見積りのそれこそ桁が違う。本社の人間に対し「市の予算規模は○○円くらいになりそうなんですが」と私が言うと、相手が思わず絶句して「……いやぁ、それは(ウチの会社が関わるのは)無理でしょ」と。

確かに、社内にいる側の立場で考えれば、事業であり、それをビジネスにしているわけですから、市の予算が自社にかかるコストに見合うかどうか、どれだけの売上になるか……という発想になるのも無理はありません。ただ、地方にいると、目の前に社会課題がある。これをなんとかしなきゃ、という発想になるんです。

でも「被災地のため」と意気込んで釜石へ来たのに、社内に相談しても「その予算じゃ無理」と言われて、地元の方からも大企業に対する警戒感がある。あれ、ひょっとしてKDDIという大企業では、お役に立てないかもしれない。何もできないかも……と、何度か頭をよぎりました。

―その状況をいかに克服したのですか。

何かそのときどきの言葉や判断があって語り尽くせないのですが……最終的には、直属の上司含め、協力してくれた社員たちが「やってみよう」と、私たちがやろうとしていることに賭けてくれたんだと思います。ある意味、損得勘定を捨てて「同じ船」に乗ってくれた。長い目で見て、KDDIが被災地へ社員を送り込んで、形にしようとしていることはなんだろうか、と考えてくれたのだと思います。だって、そもそもROIを考えて、短期的な視点でビジネスにつなげようとしているなら、社内公募自体行われていなかったかもしれません。

私が手を挙げた当時、入社して10年超でしたが、それまでカスタマーサービスや人事部といったコーポレート部門の経験しかありませんでした。本来なら、地方でソリューション営業をしてきたような社員を選んだほうが、成功確率も高いはず。それでも私の気概を汲んで選んでくれた上司がいて、私を釜石へ出向させ、自治体職員として地域に尽くすという仕事に対して給与も出してくれる会社だった、社としての意義を見いだしていたということなんだと思います。

地方の課題解決が、やがて日本の社会課題を解決する

―言い換えれば、採算度外視でもやる意味がある、ということですよね。では、会社として地方創生に取り組む理由は何なのでしょうか。

2012年からずっと取り組んできたわけですから、そんな大金が舞い込むような事業ではない、というのは肌身で分かっています。ただ、これからの時代、当社の屋台骨であるモバイル通信事業は、国内の人口が減少していく中、契約者数も通信料収入も決して右肩上がりというわけにはいきません。

一方、人と人をつないできた通信は、IoTの登場により人とモノ、モノとモノをつなぐことで、より多様な活用方法が生まれてきました。地方はある意味、課題の最先端を行く場所でもあります。それなら、いま地方で起こっている社会課題をICT、IoTで解決できるモデルができれば、災害や少子高齢化、第一次産業など、これまで当社のビジネス領域とされてこなかった分野にもICT、IoTを活用し、全国各地のあらゆる課題を解決できる実践になるかもしれません。

それにいま、地方が直面している課題は、いずれ都市部でも顕在化してくるでしょう。そう考えたとき、ICT、IoT活用のハードルの一つになっている「使いづらそう」「分かりにくい」といったイメージを、高齢者やICTに馴染みのなかった方でも「面白そう」「便利そう」「使ってみよう」と思えるようなものにしていかなければならない。

地方創生を軸にICT、IoT活用に取り組むことで、プロジェクトに関わってくれた方やサービスを利用してくださる方に、KDDIのファンにもユーザーにもなってもらえるかもしれません。実際、小浜のプロジェクトでは、市役所の担当だった職員さんが「ここまでやってくれると思わなかった。家族も含めて携帯、全部auに切り替えるわ」と、本当に家族ごと当社に乗り換えていただけましたし。

ーモバイル通信という主幹事業があるからこそ、その事業で得た収益を次のビジネスへつなげていける、ということですね。

(代表取締役)社長の髙橋も「『既存事業の持続的成長』と『新たなイノベーションへの挑戦』という両軸での成長を「両利きの経営」で実践する」と言っていますが、まさにそういうことだと思います。

思えば、私が釜石へ出向して約1年経って、震災から3回目の3.11を迎えるとき、社内へ向けてメールをしたんです。3年経ったけれど、まだまだ復興への道のりは遠く、現状は何も変わっていない、と。すると、ある先輩から返信メールが来たんです。

その先輩はすごく厳しい方で、正直怖い人だと思っていました。でも、「石黒が復興に向けて活動できるのは、会社がしっかりと業績を挙げているからこそ。だから、俺は俺でキッチリこっちでがんばるから、石黒も頑張れよ」と、エールを送ってくれたんです。

当時は「僕だって復興支援というボランティアに来ているわけじゃない。いつか壮大な社会課題を解決して会社のビジネスにつなげるための実践で来ているんだ」と、随分大そうに考えていたけど、やはりこうして社会的意義のある取り組みを持続的にやっていくためには、しっかりと収益を挙げられる事業があるのは、ありがたいことなんですよね。ですから、多くの企業がSDGsに取り組もうとされていますけど、両利きを目指す当社の取り組みは一つのあり方なのではないかと思います。

最高にやりがいのある仕事なんです。通信会社に身を置きながら、地方創生に携わることができる。「大企業が東京からうちの地方にまで来て、何をしてくれるつもりなの?」というシビアな視点も含めて、世の中の我々に対する感情を直接知ることができたのは、これから自分自身のキャリアにとっても大きな糧になるだろうなと感じています。

KDDI株式会社 ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部 地方創生支援室 マネージャー 石黒智誠

東日本大震災後、本社から地域の情報化を目的とした釜石市での広聴広報課への出向などを経て、現在本社の最先端テクノロジーを利用した地方の漁業・農業の効率化・活性化を支援する「地方創生支援室」をリードしている。

[取材・文] 大矢幸世 [企画・編集] 岡徳之 [撮影] 伊藤圭

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?