典型的ヒエラルキー組織が、会社の成果と個人の自己実現を両立させる理想の組織に変身するまで

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

ティール、ホラクラシー、フラットなど使われる言葉はさまざまですが、不確実性の高い時代に突入したことで従来のヒエラルキー組織は限界を迎えており、新しい組織形態へと移行する必要が説かれています。従来のやり方で多くの成功体験を積んできた既存の企業にとって“変身”は可能なのでしょうか。それは今の時代に合った組織をゼロイチで作るよりずっと難しいことのようにも思えます。

後払い決済サービスなどを手掛けるネットプロテクションズ(以下、NP)は創業18年目、社員数約130人だった2018年に大きな組織変革を行いました。新人事制度「Natura」は、①マネジャーを廃した役割のフラット化、②評価の主旨を報酬の適正分配から成長支援へとシフト、③フェアな報酬ポリシー--の3点で類を見ないものとして、IT業界のみならず、多方面からの注目を集めています。

もともとはトップダウンで事業を推進する典型的なヒエラルキー型組織だったNPは、こうした改革の結果、現在では組織としての成果と社員一人ひとりの成長・幸福とを両立できる、理想の組織へと近づけているといいます。「Natura」とはどんな制度で、NPではなぜこのような変身が成功裏に進んだのかを、同社執行役員の秋山瞬さんに聞きました。

会社の成果・個人の自己実現、両立へ

―Naturaへの移行に至った経緯から教えてください。

背景には二つの課題がありました。

一つは、社内に若手社員が多く、負担が一部のメンバーに偏りやすかったという組織構成上の課題です。2018年4月の時点で正社員は128人いましたが、新卒:中途の比率が8:2、社員の半分以上が新卒入社3年以内という特殊な人口ピラミッドになっていました。そうすると、どうしてもミドルマネジメントへの負荷が大きくなってしまいます。どうにかしてその負荷を軽減する必要がありました。

もう一つは、われわれの目指す組織像に関連した課題です。NPのミッションは「つぎのアタリマエをつくる」というものですが、この言葉には二つの意味を込めています。一つは、メイン事業である「後払い決済」がもともとは不可能なものとされていたように、事業面において世の中にまだないものを生み出していくこと。もう一つは組織面についてで、会社としての成果はもちろん追い求めつつも、同時に社員一人ひとりの成長や幸福も追求できるような組織のあり方や働き方を社会に浸透させたいという思いがあります。そのためにはまずNP自身がそうした組織を体現しなければなりません。

従来のヒエラルキー型組織では、評価する側である会社と評価される側である社員との間に暗黙の主従関係が生まれてしまいます。その中で会社としての成果を最大の目的とすると、人や組織はそれを達成するための手段となって、個人の幸せや充実度がないがしろになりがちという構造があります。

会社としての成果と社員個人の自己実現とを両立するには、社員一人ひとりが上から言われたことをただ実行するというのではなく、自ら進んで行動する、そのことが結果として会社の成果にもなっているという状態を作らなければなりません。このような組織と事業、会社とそこで働く個人とが対等な関係にあるような組織を目指して、もう何年も前から土壌・文化づくりに取り組んできた経緯がありました。

これを一層進めるためには、当然のことながら人事評価制度もそれに合ったものへとそもそものところから考え直す必要があります。このようにして生まれたのがNaturaです。

―なるほど。会社としての成果と社員の自己実現の両立を考えたら、結果として世の中でティールと呼ばれるような自律分散的組織である必要がある。すると制度としてもそれに合ったものが必要になってくると。

そこでわれわれはまず、理想の人事評価制度を「全メンバーの成果・成長・幸福を高レベルで両立できる制度」と定義付けました。すると、これまでのヒエラルキー型組織が依拠していたような競争意識や上下関係は極力排除し、むしろメンバー間の協調を促進することにより、心理的安全性を醸成し、相互に成長を支援するよう働きかけるものである必要があります。また、Natura移行の背景にあるひとつめの課題のところでお話ししたように、組織をフラットにし、負荷や機会が一部のメンバーに偏っている状態を是正することで、個々人の成長機会を作り出す必要もありました。

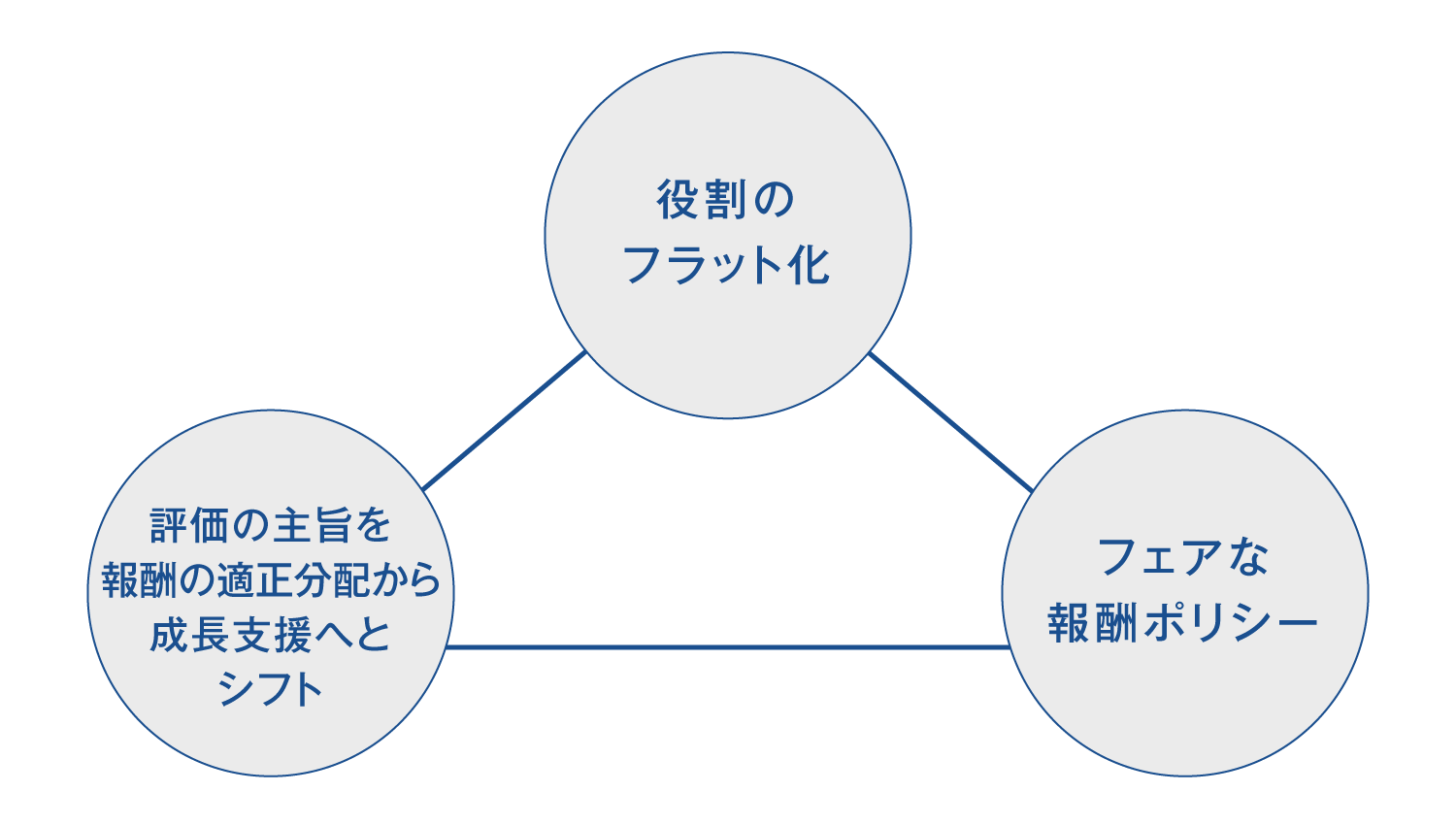

このように順を追って考えていった結果、「役割のフラット化」「評価の主旨を報酬の適正分配から成長支援へとシフト」「フェアな報酬ポリシー」というNaturaの三つの特徴に集約されていきました。

特徴①:役割のフラット化

―では三つの特徴について詳しく教えてください。

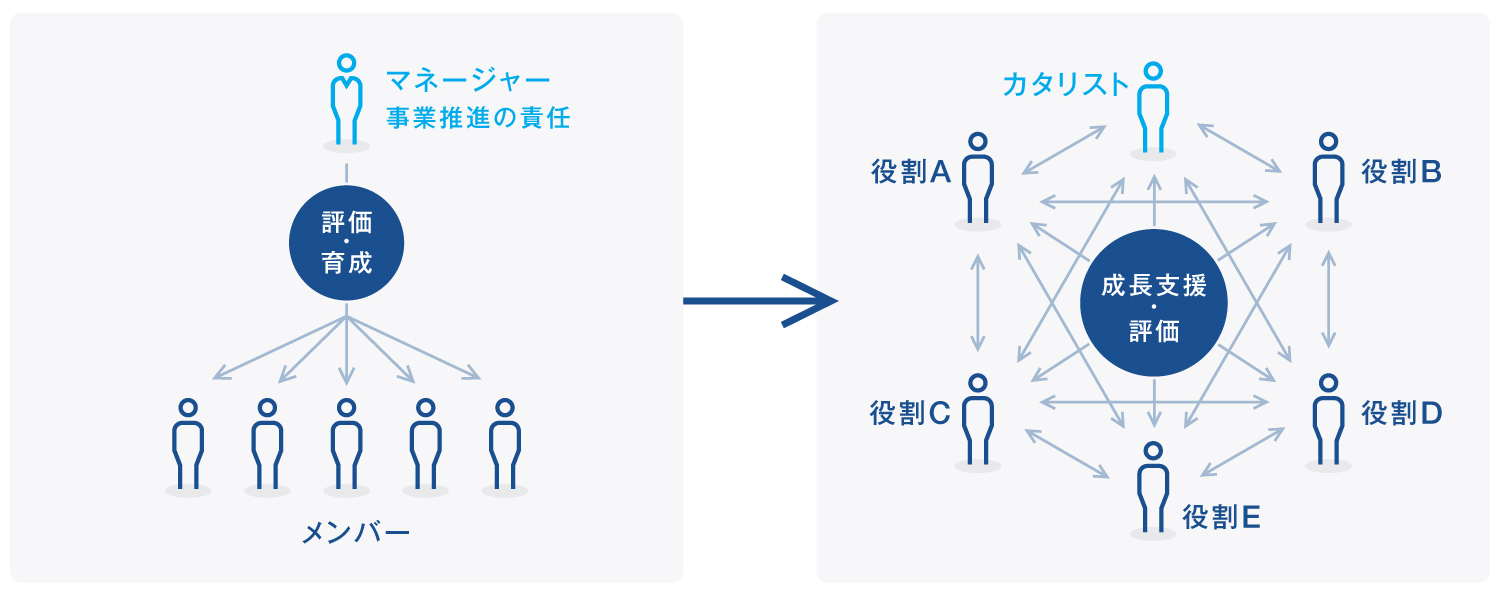

従来のマネジャーとはどんな存在だったかと考えると、ヒト・カネ・事業に関するあらゆる情報を持ち、事業の推進についてもメンバーの育成指導についても結果責任を負う存在だったと整理できます。問題は権限と責任が集中しすぎていること。その結果、負荷が大きくなりすぎたり、成り手が限られてしまったりということが起きていました。であれば、それまでマネジャーに集中していた権限や責任をできる限り他のメンバーに移譲し、分散化すればいい。

そもそもわれわれが理想とするのは、社員一人ひとりが自律的に動けて、なおかつ協調的にお互いの成長を支援できるような状態です。それは言ってみれば全員がマネジャーのような状態ですから、これが実現できている限りは、上から管理する従来のマネジャーは必要なくなるというわけです。

ただ、マネジャーがこれまで扱ってきた情報の中には、人事に関する機微な情報など、完全にオープンにはできないものも含まれています。そこで、マネジャーに代わってそうした情報を扱う立場として、私たちは新たに「カタリスト」という役割を設置しました。社内の情報や知識の共有など、組織のメンバーが自立・自走するための支援を行う、いわば黒子のような存在です。

カタリストがマネジャーと大きく異なるのは、固定的な役職ではなく、流動的な役割であるということです。あるシチュエーションではAさんがリーダーでBさんがメンバー。けれどもまた異なるシチュエーションではその関係が逆転する。このように固定的なヒエラルキーの存在しない状態をわれわれはフラットな組織であると定義し、そうした組織設計を目指しています。グループの規模に応じてメンバー10人に1人くらいの割合で置くことを目安としていますが、誰が担うかは上から任用するのではなく、グループ内のメンバーで話し合って決めます。ですから各期で自由に交代することもできます。

―どんな人がカタリストを担うのですか?

基本的には向いている人、やりたい人がやればいい。メンバーからの信頼を得て指名されれば、誰がやっても良いことになっています。

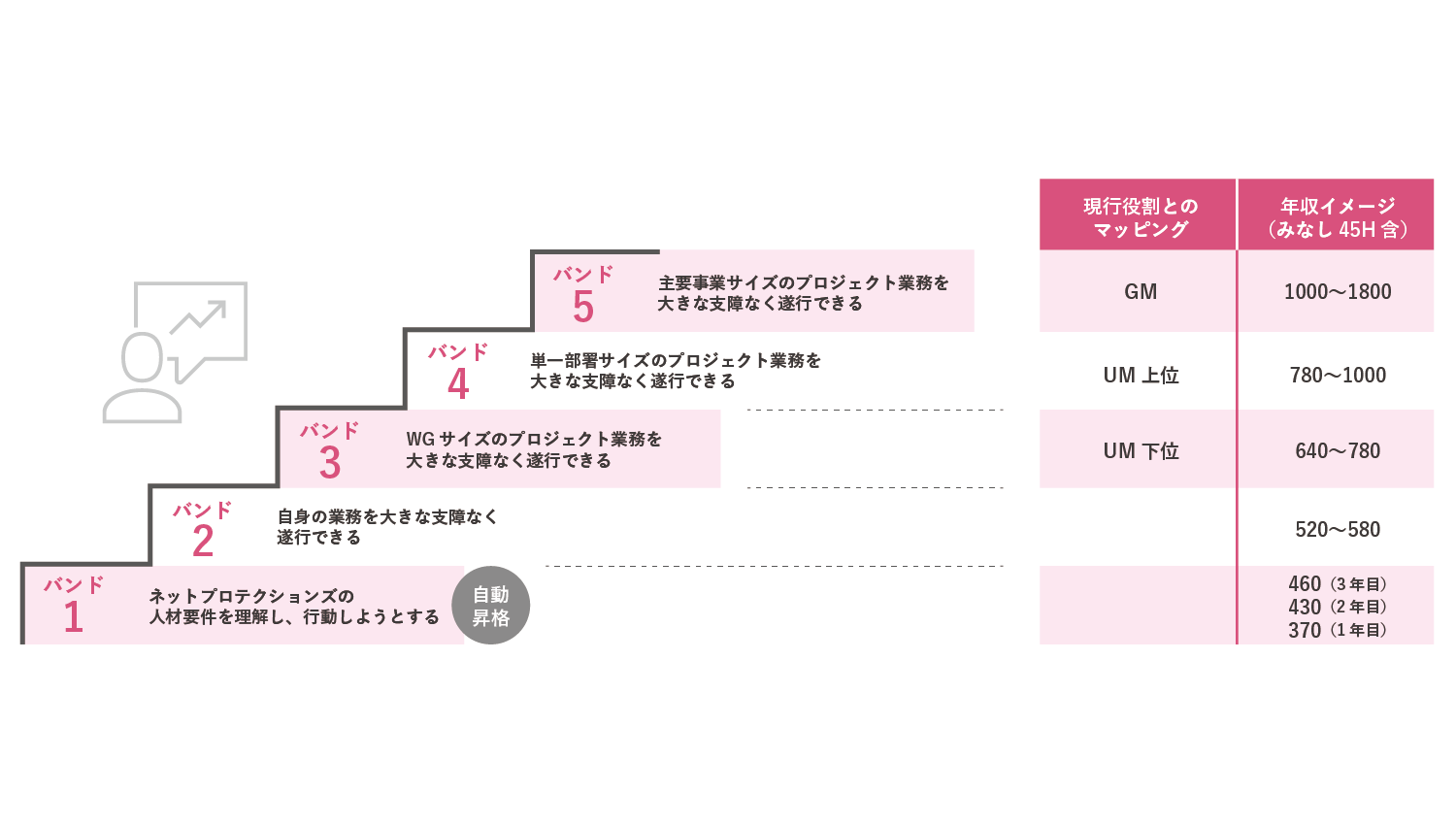

ただし、人事の機微な情報を扱うという役割の性質上、一定程度の成熟度は必要と考えており、グレードでいうとバンド4以上という条件を設けています。そのため、結果としてこれまでマネジャーだった人がそのままカタリストを務めることが多くなってしまっているのが実状です。これはNaturaを1年半運用していく中で見えてきた課題の一つで、若手の成長を促し、カタリストになれるような人材を増やすことは急務と考えています。

特徴②:評価の主旨を報酬の適正分配から成長支援へとシフト

―続いて「評価の主旨を報酬の適正分配から成長支援へとシフト」したというのは?

今世の中では1on1が流行っていますが、弊社でももちろんこうした取り組みを行ってきました。ただ、1on1を評価という視点でやると、どうしても評価者・被評価者という上下関係ができてしまって、全社で同じ方向を向きたいわれわれの考えと一致しません。

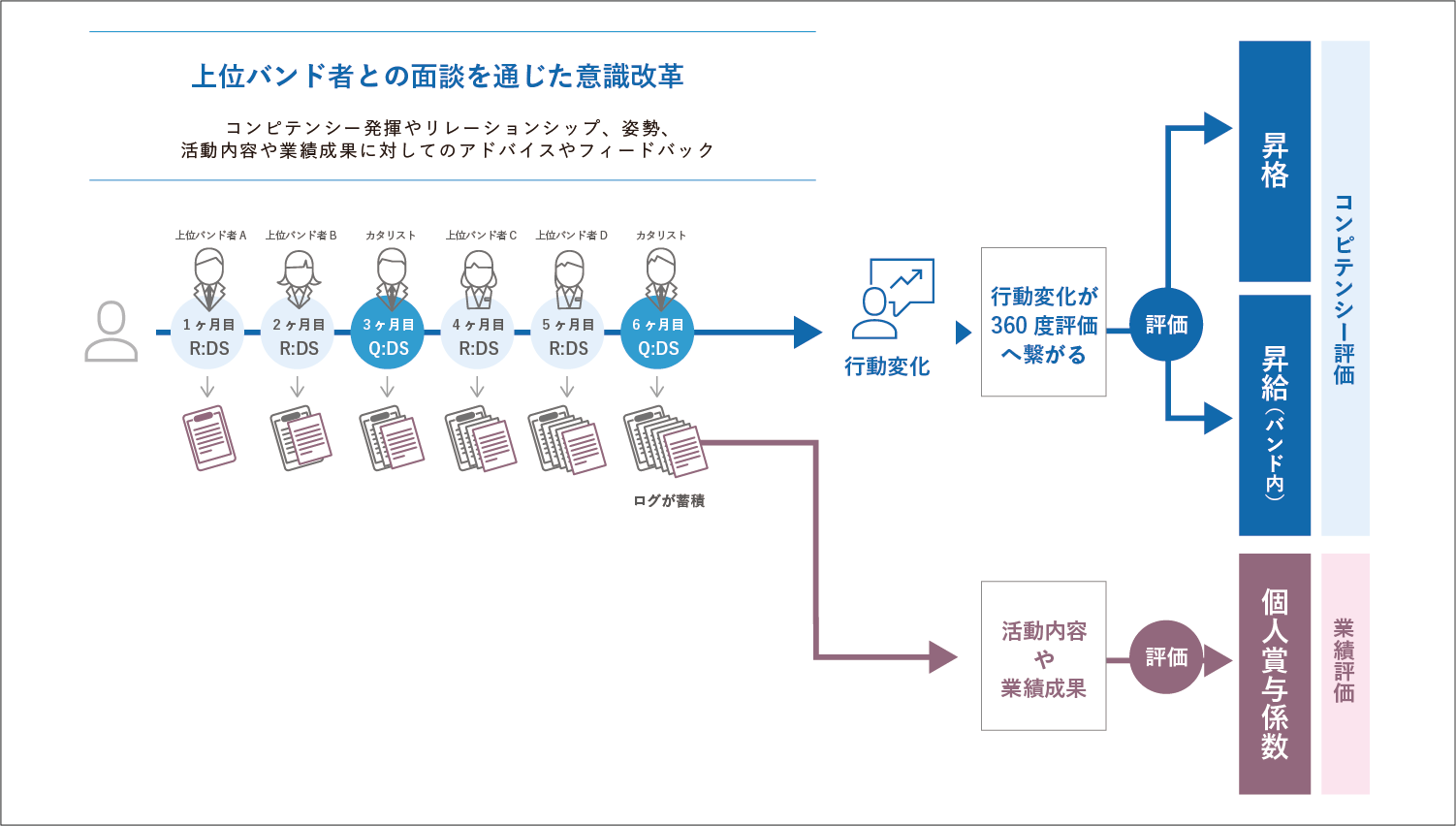

そこで、上位バンド者による1on1の目的を評価ではなく成長支援に置き、その人の成長のためのフィードバックやアドバイスをする場として設定し直しました。われわれはこれをディベロップメント・サポート面談(DS面談)と呼んでいます。

社員の成長支援が目的なので、業務報告というよりは、その人自身のビジョンやウィルの実現に向けて今期はどういうチャレンジをしたいのか聞いたり、そのためにどう成長していけばいいのかをアドバイスしたりといった内容が中心になっています。

さらに、弊社の1on1が特徴的なのは、面談の相手が毎月変わることです。弊社の場合は一人が複数のプロジェクトに関わっていることがほとんどなので、ある月はAさん、次の月はBさん、その次はCさんというように、それぞれ業務上関わりのある上位バンド者が交代で面談担当を務めます。見えている部分は部分的かもしれませんが、「この部分から見るとこう思う」とか「斜めから見るとこう見える」というように、それぞれが違った角度からフィードバックを行うことができます。

従来のように面談の目的が評価だと、評価者によって言うことが違うというのはどうしていいか分からず、とても気持ちが悪い。けれども成長支援を目的にすると、切り口の数だけ学びになるんです。面談の内容はすべて記録しており、このログの蓄積をその人が半期で成し遂げた成果であり成長とみなして、賞与額を決めています。

―個人の成長にとってはいいかもしれませんが、それが会社として意図するような成果に必ず結びつきますか?

弊社でも以前は、期初に目標を定めて、6カ月後にその基準に達していたらB評価、大きく超えたらA、下回ったらCという、いわゆる目標管理制度に基づいて評価を行っていました。けれども、こうした目標と評価が強く結びついたやり方だと、その目標に沿ったものだけやって、それ以外はやらないという行動につながってしまい、一人ひとりが自律性高く働くというわれわれの考える理想の状態から遠ざかってしまいます。それに、半期も経ったら組織としての目標や役割が大きく変わっていたなんてことが往々にしてある。その結果、当初定めた目標が意味をなさない、形骸化していくということが、われわれの組織でも起きていました。

であれば、いっそ目標を定めることをやめてしまって、成長支援を目的とした積み上げ式にしてしまおうということです。なおかつ、その成長支援というのも、その人自身のビジョンやウィルを実現するために、NPの中で今期はどういうチャレンジをするのか、という話なので、そう大きく外れることはないだろうと思っています。

特徴③:フェアな報酬ポリシー

―三つ目の「フェアな報酬ポリシー」についても教えてください。

Naturaではよりフェアな形で報酬を決めるために「360度評価の実施」と「全社員のグレードの開示」を行っています。グレードは社員の誰もが迷うことなく評価できるよう、職務によって細分化することなく、五つのバンドに統合しました。新卒はバンド1から始まり、基準を満たすことで上昇していきます。その際の評価を個人ではなく、コンピテンシーをベースに複数人による「360度評価」で行うことで、公正さを追求しました。

360度評価のベースとなるコンピテンシーは「マインド」「基礎スキル」「複合スキル」の3階層で定義しました。自律的に・・・・・・という観点から、このうち最も重視しているのは「複合スキル」。経営視点、業務遂行、コラボレーション、成長支援。これをどのバンドにおいても求めています。

360度評価自体はNatura移行以前からやっていたので、そうした文化が社内にすでにありました。ただ、当時の360度評価は給与には直結しておらず、あくまで他人に見えているものと自分自身の認識とをすり合わせ、次のステップに進みやすくするためのものでした。そこに今回、評価を紐づけたということです。

その際に重要だったのが「バンドの開示」です。他の社員のグレードが分かることで、自分がどうすれば次のグレードに上がれるのかが具体的にイメージできます。もちろん要件的なものは言語化されてはいますが、「ああ、あの人みたいな働き方をすればバンド3なのか」というように、全員の目線が揃うんです。これは自分が評価する側に回った時にも同じことが言えます。自分が低い評価をつけた人に対する他の人からの評価が軒並み高かったら、自然と「なぜ自分だけが違う評価なのか」と考えることになります。これはすべてが見える状態だからこそ起きることなんです。

その目線がしっかり揃ってしまえば、まさに自律分散が成り立つ。究極的には「自分はこれだけやるので、これくらいの報酬をください」という給与自己決定の世界だって違和感がなくなるはずと思っています。

―制度の導入から1年半が経過して、思うように機能していますか?

半期ごとの評価が終わるたびに毎回全員にアンケートを取っているのですが、だいたい四分の三くらいの社員が「納得感がある」と答えています。

一方でもちろん課題もあります。Naturaにしたことでいい意味でも悪い意味でも方針が明確になったので、それに合わないからと言って抜けてしまうメンバーも残念ながらいます。オープンになったがゆえに「今までこれくらいの給与をもらっていた人がこのバンドか・・・・・・」みたいなことも起きています。特に、コンピテンシーで定めているのがジェネラリスト的な能力なので、どうしてもスペシャリストが不遇に見えてしまうことは課題だと思っています。

大企業にも適用できる、不可欠な「前提」

―同じことは大企業にもできるでしょうか?

直接その質問に答える前にお伝えしておかなければならないのは、われわれがこうした制度を導入することができたのには、それなりの前提があったということです。「自ら考え、行動する社員」が働きやすい環境をつくるための取り組みは、Natura導入以前から継続的に行ってきました。

例えば、社員一人ひとりが自ら考えるためには、考えるための材料としての情報の開示が不可欠です。損益計算書やキャッシュフロー計算書といった事業の数値状況、会議の議事録など、できる限り情報をオープンにする取り組みは力を入れてきたことの一つです。

業務時間の20%を好きなプロジェクトのために使える「ワーキンググループ制度」もそうです。弊社はメイン事業が決済であるがゆえに、なかなか若手のチャレンジの場を作れず、そのことが高いウィルを持った社員の離職につながっているという課題を長らく抱えていました。この制度を作ったことで、新卒社員の5年後定着率は90%超まで伸びましたし、海外事業の立ち上げといった成果にも結びついています。このように長い時間をかけて文化を社内に醸成してきたからこそ、Naturaへの移行もスムーズにいったと言えるでしょう。

そしてもう一つ、こうした理想の組織を追求できているのは、メイン事業が軌道に乗り、財務的な余裕を生んでいるからという側面も否定できません。

代表の柴田は新卒で商社に入社したのですが、配属された部署はチャレンジを容認する部署というより安定的に守っていこうとする傾向が強く、柴田は「出る杭」として打たれ、チャレンジしたいのにできないジレンマを抱えることになったそうです。そこからVCに転職し、出向転籍してこの会社の代表に。27歳、決済の「ケ」の字も知らないところからのスタートでしたが、世の中になかった全く新しい事業を作ることができました。こうした自身の経験があるので、企業戦略ありきではなく、社員一人ひとりがウィルを持ってチャレンジしていけば、結果として組織の成果も最大化するのではないかと信じられている。そのことが事業と組織、会社と個人が対等にあるべきという理念につながっています。

ですが、最初の7年は赤字で、事業を作り、生き残るのに必死でした。そこをヒエラルキー型のトップダウンの経営でなんとか乗り越え、事業として成り立ち、収益が安定してきたのが2012年ごろ。そこからようやく組織面においても理想を追求することができるようになりました。当時は社員が50人ほどだったのですが、全員参加のプロジェクトとして約半年ほどかけて喧々諤々の議論を行い、企業ビジョンを新たに策定しました。これが今日に至る大きなターニングポイントになっています。

ビジョンができた結果、そこに共感できないメンバーが大量に離職するという痛みも経験しましたが、一方ではここでミッション・ビジョンという軸ができたことで、組織づくりにおいても「つぎのアタリマエをつくる」ことを本質的に考え、組織改革を行っていくことができたのです。

先ほどの「大企業で同じことができるか?」という質問に戻ると、私はできると思っています。というのも、今お話ししたように、社長の出向転籍からスタートし、まさにもともとあった組織の新陳代謝を進め、時間をかけて変えてきたのがNPの歩みです。ですから、時間はかかるし、大変なことではあると思いますが、必ず変われると思います。

いきなり会社全体は無理でも、われわれにとっての転換点だった50人というのは、まさに大企業の部とか課と同じ規模。もしも私が大企業で同じことをやるとすれば、まずはそういうチャレンジをするための特区のような位置づけを握ることから始めるでしょう。その上で、こうした価値観に共感するメンバーを集め、チームを作る。それができれば、難しさはあっても成し遂げられるのではないかと思います。

ただし、くれぐれもお伝えしたいのは、制度だけいきなり入れようとしても難しいということです。まず軸があり、時間をかけて文化として浸透させるのが先。それを最後に後押しするのが制度です。ビジョンがある会社ならそれを強化する文化作りを、ビジョンがないのであれば、まずはビジョンを作ろうと言いたいですね。形から入ってしまうと文化はついていかない。いきなり形から入らないでということはお伝えしたいと思います。

株式会社ネットプロテクションズ 執行役員 秋山瞬

2005年、設立2年目の人材系スタートアップ企業に新卒1期生として入社。新規事業立案や関西支社設立にも携わった後、「次世代を担うリーダー創出」を志し、2009年にネットプロテクションズの人事として参画。2017年には執行役員に就任。新卒・中途採用、人材開発・育成、人事・評価制度構築、理念・ビジョン策定など幅広い業務に携わり、ミッションである「つぎのアタリマエ」となるような組織づくりを目指す。

[取材・文] 鈴木陸夫 [企画・編集] 岡徳之 [撮影] 伊藤圭

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?