公文式メソッドに学ぶ、子どもの才能を伸ばすためにすること・しないこと

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

子育てはすべてが計画通りにいくとは限りません。だからこそ「もっと効率よくできないか」と考え、子育てや教育について書かれた本やWebサイトを参考にしたことがある読者の方もいるかもしれません。

しかし、そんな方々の中には、たとえ効率的な方法が見つかったとしても「その方法がわが子にとって本当にふさわしいものなのか。それによって子どもの秘めた可能性を摘んでしまわないか」と葛藤を感じたひともいるでしょう。

それでは、子どもの才能を引き出し、伸び伸びと育てるために、子育てに必要なこと・してはいけないことは何なのでしょうか。この記事では、学習塾「公文式」のメソッドに学びたいと思います。

人種の移動に乗ってグローバルに拡大する公文式

公文式は、1958年に創始者である公文公(くもん とおる)が息子の毅(たけし)のために手作りした算数の教材から始まり、「個々の人間に与えられている可能性を発見し、その能力を最大限に伸ばす」を理念に掲げて半世紀以上の実績を培ってきました。その理念の中には、「人材の育成をはかり地球社会に貢献する」という想いがあり、現在は世界49カ国・地域に拡大。公文式の教室には424万人以上の子どもたちが集まっています。

特に近年は新興国での躍進が目覚ましく、クチコミの力で「KUMON」は広がり続けているそうです。元アジア・オセアニア公文の北尾健一代表取締役社長(現・公文教育研究会 副社長)は、筆者が行った以前の取材で世界に広がった背景をこう話しています。

イギリスで公文をやっていた子どもがアジアに引っ越してきてまた入会したり、逆にアジアからイギリスに引っ越した子どもが向こうで入会したり、国・地域を越えてクチコミが広がり、公文式は世界に広がっていきました。アジアの新興国では「学力を身につければ、いい将来を手に入れることができる」という価値観が若い世代に広がり、教育熱が高まっていることも追い風となっています。このようにグローバル化が進み、ひとの移動が活発になるにつれて、公文式はバタフライ現象のように波及し続けています。

このように人種も文化も超えて拡大し続ける公文式ですが、驚くのは、すべての教室で使われている教材も行われている指導法も同じ(算数・数学教材)だということ。つまり、日本で生まれた教育メソッドが世界中で受け入れられているのです。

公文式が子どもを伸ばすためにすること・しないこと

そんな公文式のメソッドには、子どもの学力と個性を伸ばすために行う3つのことが含まれています。

1つめに、年齢にとらわれない個人別学習であること。2つめに、指導者が生徒に教える受け身型の学習ではなく、子どもが自ら考え答えを導き出す、自学自習方式であること。3つめに、子どものできることを見つけてやる気を引き出す指導方法。詳細は後述します。

反対に、公文式では、子どもに極端に難しい問題に挑戦させたり、ほとんど一人では解けない(自分のレベルに合っていない)問題を長時間かけて、教え込んで正解させたりすることはして「いません」。 世界中の指導者が、一人ひとりがその子に「ちょうど」の問題や、少しだけ背伸びをしたら解ける問題を、できるだけ短時間で正解させることを心がけています。

なぜなら、子どもが「できない」ことよりも「できる」ことをすることで、自分でできたという達成感や喜びを重ねることを大切にしているから。この達成感こそが自ら考え学ぶ力につながると公文式は信じています。

公文式の「子どもを伸ばすためにすること・しないこと」のポイントは、家庭でも生かすことができます。お子さんの学習のサポートするときの参考にしてみてはいかがでしょうか。

すること

◎年齢や学年にとらわれず、その子どもの能力に目を向ける → つまづいたらさかのぼり、得意なら先の学年のことも。

◎一方的に教え込まずに、ヒントを与える → ミスは子どもに気づかせ、自ら学ぶ姿勢を身につけさせる。

◎できなかったところばかりを指摘せず、まずはできたところを褒める → やり遂げたことを評価し、次に進む意欲を引き出す。

しないこと

×ほとんど一人では解けないほどの難しい問題に挑戦させることをよしと「しない」 →「できない」を刷り込まず「できる」を重ねさせる。

×正解するまで時間をいくらでもかけさせ「ない」 → 勉強はできるだけ短い時間で、達成できることだけをさせる。スラスラできるようになってから、先の内容に進む。×勉強時間を子どもまかせに「しない」→ 勉強時間を決め、集中できる環境をつくることで学習習慣を身につけさせる。

公文式教室ではどのように実践しているのか

公文式が実践している、子どもを伸ばすために「すること」を詳しく見ていきましょう。

公文式のメソッドを一言で言い表すなら、それは「自学自習」です。教室には黒板も時間割もありません。子どもたちは好きな時間に教室に来て、先生から渡されたプリントを各自で解き、満点になったら帰宅します。

一見、とてもシンプルに感じられますが、この繰り返しによって子どもたちは確実に学力と自律性を養うことができるそう。教室に通う小学生の中には、自学自習で高校生相当の問題を解くレベルに達する子どももめずらしくないそうです。

それを可能にしているのが、公文式の「教材」と、子ども一人ひとりの学力と個性に合わせた「指導方法」です。

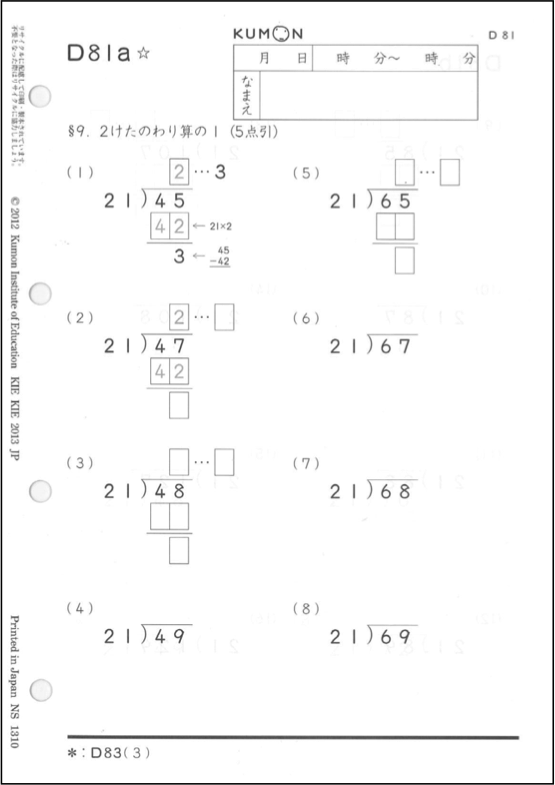

教室で使われる教材は、幼児の内容から大学教養レベルを目標にして、子どもが自分で着実に進んでいけるように設計されていることから「スモール・ステップの教材」とも呼ばれます。

指導者はまず、生徒が公文式の入会時に受けた学力診断テストを参考に、その子どものいまの力で簡単に解くことのできる “ちょうどの学習” を見極めます。そして自分のペースで効率よく学習を進めて行けるように設計された教材の中から、ファーストステップとなるスタート地点を決めます。

そして子どもたちはそれぞれの自分のレベル合ったプリント教材に向かうのですが、その教材の中には、例題やヒントが散りばめられていて、それをもとに自分で正解が導きだせるように工夫されています。

そのため、指導者が手取り足取り勉強を教えることはありません。もしも生徒がつまづいていたら、指導者は教材のヒントをよく読むように促す等一人で解けるように導いたり、新しい単元に取り組むときは、まず、注意深く学習の様子を見守ったりします。その後、必要な時だけ適切なヒントを与えます。

こうして、子どもたちは先生から「教わる」のではなく、自力で解ける問題を繰り返すことで「自分でできた」という喜びや達成感を重ね、自学自習力を高めていくというわけです。

子どもが自分でやりたくなる環境をつくる

最後に、家庭に活かせるメソッドの特徴をもう一度整理すると、

◎子どものその時点の能力を見極める →「年齢や学年、他の子どもと比較しない」「まだ早い、できない」と思わず、得意なことや興味のあることにトライさせる。確実にできることから始め、その子の“ちょうど”を見極め、子どもが本来持っている自ら伸びようとする力に働きかける

◎教えるのではなく、ヒントを与えて気づかせる → 先回りして手とり足とり教えない。子どもがおもしろいと感じるのは、自分で学び、自分でやり遂げることができたとき

◎できたところを褒め、少しずつステップアップさせる → しっかり評価し、やる気を引き出す。自分の力で着実に進むことができるようサポートし、小さな達成感をたくさん重ねさせる

また、公文式では家庭でできることとして絵本の読み聞かせを推奨しています。読み聞かせは親子のきずなをつくり、それが知育を伸ばすベースとなるからです。子どもは言葉の数が増えるほど、読解力はもちろん、自由度も高くなるそう。親は、その子どもの “ちょうど” を見る力も養うことができるそうです。

子どもの能力や変化を観察し、ちょうどのところを見極めながら成長をサポートすることは、教え込むことよりも時間がかかります。しかし、その方が子どもは伸びるのです。大人の効率で考えるのではなく、子どもの目線・ペースに合わせること。それが、子どもの自律を促し、結果的に最も子どもの可能性を伸ばすことにつながるのですね。

【 本記事の読者にはこちらもお薦めです 】

・変化の時代の必須スキル 〜「5分で分かる学習好きの作り方」

変化の激しい時代に「学習」の目的やプロセスはどのように設計すればよいのでしょうか。

[文] 早川すみれ、岡徳之

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?