「最高・最低のフレームワークの使い方」を50人のビジネスパーソンに学ぶ

doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。

今の自分の市場価値を確かめてみましょう。

新規事業を考えるなら、3Cのフレームワークに沿って、顧客・自社・競合の観点で整理してみよう。

マーケティングを考えるなら4Pのフレームワークで、製品・価格・流通・プロモーションの4つの要素でプランを考えよう。

こんな会話を聞くと、「いつもの仕事の感じだな」としっくりくる方もいれば、「フレームワークって本当に役に立ったりするんだろうか?」と抵抗感を感じる方など、ひとによって捉え方が大きく違ってきます。

そこで今回の“未来を変える”プロジェクトの議論では、フレームワークを普段から仕事に使っているひと、あまり使っていないひと、約50名のビジネスパーソンが集い、「フレームワークって本当に役立つのか?」という議論を実施しました。

「フレームワーク」は、これからの変化が激しい時代に必要なのか、無用なものなのか。日々の仕事でフレームワークを使っている方も、使っていない方にも役立つ、「フレームワーク」との付き合い方を知ることができるかもしれません。

今回のアウトラインです。

- INDEX読了時間:3分

それでは、本文です。

そもそも「フレームワーク」とは

議論を始めると「フレームワーク」という言葉の捉え方にも幅がありました。今回中心的に扱われたのは、いわゆる「ビジネス・フレームワーク」と呼ばれるもの。

冒頭にあったような3Cや4P、あるいは日々の仕事を振り返るときに使われるKPT(続けるべきことはKeep、問題があり今後解決すべきことはProblem、新たにチャレンジしてみるべきことはTryと切り分けるフレームワーク)などが、これにあたります。

この中には、世の中に有名なフレームワークだけでなく、自分たちの仕事の中でよく使われる枠組みであったり、必要に応じて新たに考え出される枠組みなども含まれていました。

今回は、これらの内容を「フレームワーク」として扱っています。システム開発などの場面に登場する、開発の手順などを定型化した「ソフトウェア・フレームワーク」は、議論の対象となっていません。

カオスからノモスを導く「フレームワーク」

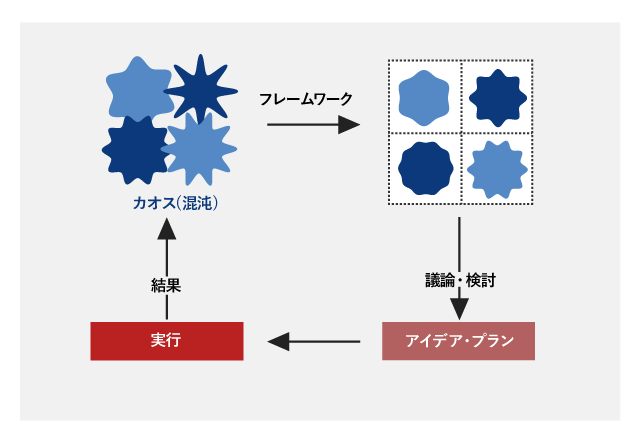

多くの参加者同士で議論していると、フレームワークの主な役割は、混沌としている状況(カオス)を整理し、秩序だった状況(ノモス)に導くことであるという話が、参加者の議論の中で盛り上がっていきました。

「カオス⇔ノモス」の話が特に面白かったです。フレームワークを使うことでカオスはノモスの状態になる(40代 男性 人材関連勤務)

フレームワークとはアクションへの筋道であり、共通言語であり、シンプルに物事を考えるのに適している(20代 男性)

そして、整理された状況を複数の人間が共通の状況として捉え、そこから議論や検討をしてアイデアを生み出し、それを実行する。実行の結果、再び新しいカオスが生み出されるというサイクルが、仕事上での「フレームワーク」が果たす大きな役割であるということが明らかになってきました(下図イメージ)。

目的達成のためのアクションにつながるアイデアを創発するのは感性だけど、その創発する場を作ったり、思考の枠組みを作るのはフレームワークであると思いました(20代 女性 ベンチャー)

ひとに分かってもらう必要がなければ、客観性や網羅性は必要なく、個人の感性のままに表現したら良いと思っています。大人数を巻き込む際には個人の感性だけでは限界があり、客観性や網羅性が求められて初めてフレームワークが有用になるのだと思います(20代 男性 ベンチャーキャピタル)

フレームワークが仕事上であまり使われないケースとは

こう考えていくと、今回の参加者の中で、驚くほど「普段からフレームワークを使うひと」と「まったく仕事でフレームワークを使わないひと」というのが鮮明に分かれた理由も明らかになってきました。

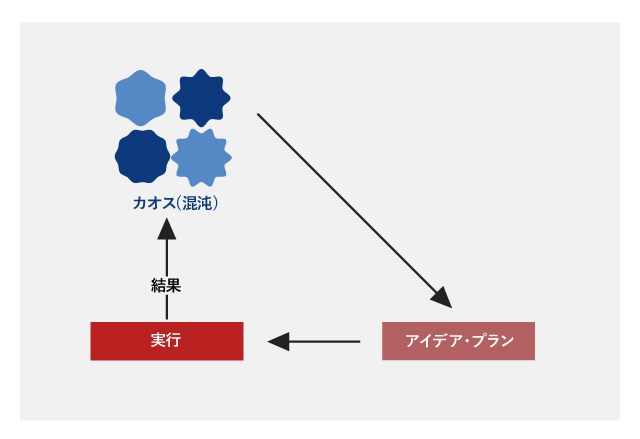

1つ目のパターンとしては、仕事の内容に対して個人で取り組んだり、それほど整理をしなくても、共通で議論ができる程度に状況が安定していたりするというものです。

この状況であれば、敢えてフレームワークを持ちださなくても、議論をしたり、個人の中で思考をしたりすることで、次のアイデアやプランを生み出し、実行に移すことが可能となります。

私の場合、フレームワーク活用の積み重ね(経験)により、この図になってきています。20代半ばから戦略コンサルで何度もフレームワークを使い、培ってきた経験知で、いまはだいたいのことはこの図のように対処している気がします。つまり、フレームワークの活用の積み重ねは、カオスの許容度を広げてくれるのかもしれないですね(40代 男性 元戦略コンサルタント)

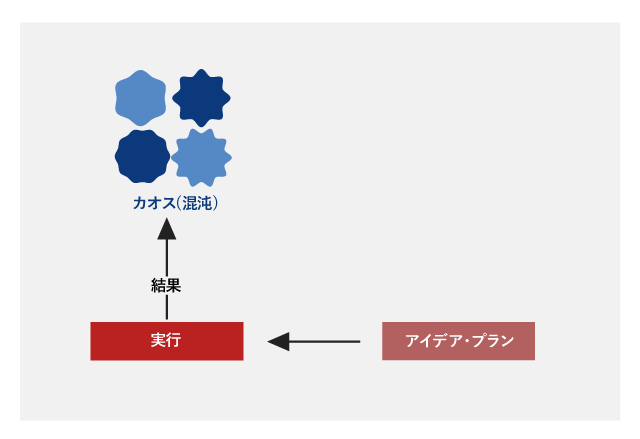

別のパターンとしては、そもそも状況がかなり安定しており、実行するアイデアやプランは変更などをせずに、毎回同じものを繰り返し適用すればよいこともあります。

このように考えていくと、下記のような「フレームワークに関する日常の活用具合の違い」について、参加者のお互いの理解が深まっていきました。

意外とフレームワークを使っているひとが少ない。フレームワークはコミュニケーションツールに近いのでは?(40代 男性 会社代表)

自分はまったくフレームワークを活用するタイプでないのですが、フレームワークをバリバリ使っている方がいて、活用されているということを聞けた(30代 男性 エンジニア)

フレームワーク最大の害悪は「訓練された無能力」にあり

ここから議論が盛り上がったのは、フレームワークを仕事上で使うときに、それが大いなる害悪につながってしまうという観点でした。

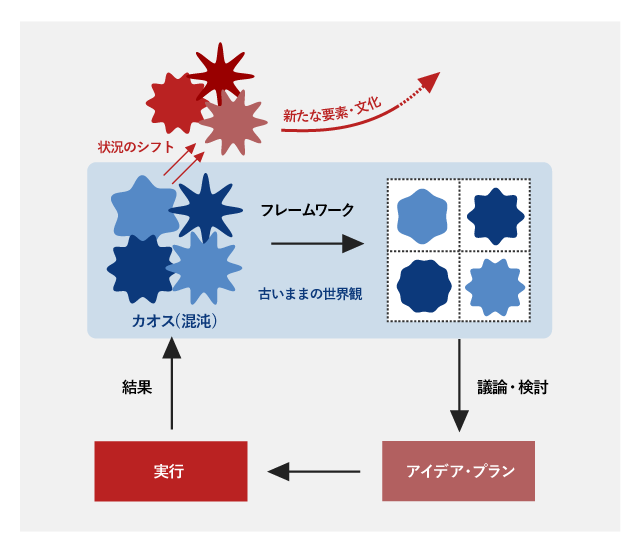

例えば、ある地方自治体では、特定のテーマの仕事については、何年にも渡って同じフレームワークで問題を整理し、それにそって検討を行い、プランをたて、予算を確保し、実行に移すというサイクルが繰り返されていました。

ところが、そのテーマを取り巻く環境が人口の変化、産業の変化など、さまざまな要素で大きく変わってしまっていく中で、上記のフレームワークは昔からずっと変わることがないという状況があったと、参加者の一人から指摘がありました。

その結果、行政の施策については、多くの住民にとって本当の課題が解決されないものとなってしまう。一方で、行政の担当者としては、自分の仕事をしっかりとこなしていると認識してしまう。

フレームワークが思考を効率的に進める型、手段であると考えると、手段が目的と化しそもそも現実的に使えなくなっているにもかかわらず、その型を使い続けることが多い(40代 男性 大学講師/元政治家)

フレームワークそのものを固定化してしまい、新しい変化に対応できなくなることは、今回の議論の中では「訓練された無能力」という言葉で指摘され、これがフレームワークを仕事で取り入れるときに、最も気をつけなければいけない害悪の1つとしてピックアップされました。

実際に、こうした状況を担当したことがある元政治家の参加者は、状況を改善するためにはとにかく担当者から現在のフレームワークを引っぺがすところから始まる、とコメントしていました。

また、ある老練な組織変革コンサルタントは、次のようにコメントしています。

自分自身はコンサルテーションの場面において、「訓練された無能力」を防ぐために、一度フレームワークに落とし込んだものを最終的に言葉を使ってストーリーとして語らせることをしています。 周囲を巻き込むには、フレームワークに落とし込まれたものにリアリティと感情があるかどうかが肝です。

明日からの仕事でフレームワークについて考えておくべき5つのこと

以上の議論を踏まえた上で、自分自身の仕事と「フレームワーク」の関わりについて、以下のような点をチェックしてみると、よりよい議論や叡智を生み出すことができ、変化の激しい状況に対応しやすくなるかもしれません。

- 普段あまりフレームワークを使っていない場合、周囲やチームで議論・検討を行うために状況を整理し、扱いやすくしてくれるフレームワークがないかどうかを探してみる。

- フレームワークを使っている場合、そのフレームワークが取り組む仕事に向けた具体的なアクションを生み出しているかどうか確認する。フレームワークに状況を当てはめるだけで満足していないかに注意する。

- フレームワークを使っている場合、そのフレームワークがチームや周囲に対して思考パターンを押し付けてしまっており、多様な物事の捉え方を結果的に阻害していないかに注意する。

- 普段から同じフレームワークを繰り返し使っている場合、そのフレームワークがいつも同じものになっていないか、現在取り組んでいる状況に対して適切なものであるかを振り返る。

- プレゼンテーションの場面など、すでに自分(自分たち)で結論を出している内容に関する説明でフレームワークを使う場合は、そのフレームが事実や状況を都合よく歪曲してしまっていないかに注意する。

いかがでしたでしょうか。チームでの思考を助け、その共通プラットフォームとしての役割をも担うこともができる「フレームワーク」。これらのリストを参考に、今日から仕事への適用や普段の使い方のチェックなどをしてみてはいかがでしょうか。

[編集・構成]doda X編集部

今すぐ転職しなくても、

まずは自分の市場価値を確かめて

みませんか?

変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。

ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、

ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?